qx9921技术指引是针对特定领域(如电子设备、通信模块或工业控制等)的技术规范与操作指南,旨在为研发、生产及维护人员提供标准化的流程参考,其核心内容涵盖技术参数、应用场景、操作流程、故障处理及安全规范等多个维度,确保产品或系统的稳定性、可靠性与合规性,以下从技术原理、应用场景、操作流程、注意事项及故障处理五个方面展开详细说明。

技术原理与核心参数

qx9921技术指引的核心在于明确其技术架构与关键性能指标,该技术通常基于XX通信协议(如LoRa、NB-IoT或ZigBee等),采用低功耗设计,支持多模组兼容,其核心参数包括:

- 工作频率:支持ISM频段(如470-510MHz),可根据地区法规调整;

- 传输速率:最大可达XX kbps,满足低速数据传输需求;

- 发射功率:可调范围XX-XX dBm,兼顾覆盖范围与功耗控制;

- 灵敏度:接收灵敏度≤-XX dBm,确保弱信号环境下的稳定性;

- 工作温度:-40℃至+85℃,适应工业级应用场景。

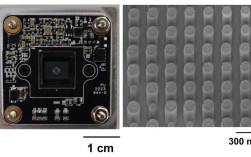

qx9921模块通常集成MCU(微控制器)单元,支持AT指令集或UART接口,便于与主控设备通信,其硬件接口包括电源引脚(VCC/GND)、数据引脚(TX/RX)、复位引脚(RST)及状态指示灯(如PWR、NET),具体功能定义如下表所示:

| 引脚名称 | 功能描述 | 电气特性 |

|---|---|---|

| VCC | 电源输入 | 3V-5.2V |

| TX/RX | 串行数据传输 | TTL电平,波特率可配置(9600-115200bps) |

| RST | 复位信号 | 低电平有效,持续时间≥10ms |

| PWR | 电源状态指示 | 高电平正常,低电平异常 |

应用场景与配置要求

qx9921技术指引适用于多种物联网(IoT)场景,如智能抄表、环境监测、资产追踪等,其配置需结合具体需求调整,

- 智能抄表系统:需配置为低功耗模式(周期性上报数据),并设置APN参数以接入指定网络;

- 工业传感器数据采集:需优化传输间隔(如每5分钟上报一次),并启用数据缓存功能,避免网络中断导致数据丢失;

- 便携式设备追踪:需结合GPS模块,通过qx9921上传位置信息,同时启用运动检测功能以降低待机功耗。

硬件安装时,需确保天线远离金属屏蔽物,推荐使用1/4波长鞭状天线,并保持模块与主控板的距离≥5cm,以减少电磁干扰,软件配置方面,需通过串口调试工具(如XCOM、SecureCRT)发送AT指令进行初始化,

AT+RESET:模块复位;AT+MODE=XX:设置工作模式(如透传模式、指令模式);AT+NET=APN:配置网络接入点。

操作流程与调试方法

qx9921的完整操作流程分为硬件连接、软件配置、数据传输与测试验证四个阶段:

- 硬件连接:按引脚定义表接线,确保电源稳定(纹波≤50mV),避免反接或过压;

- 软件配置:通过串口工具发送AT指令,返回

OK表示配置成功; - 数据传输:在透传模式下,主控设备发送的数据将自动封装并通过qx9921上传至云平台;

- 测试验证:使用信号测试仪检查RSSI(接收信号强度指示)值,确保≥-XX dBm;通过模拟数据包发送测试丢包率(要求≤1%)。

调试过程中常见问题包括:无信号、数据乱码、连接超时等,需重点检查波特率匹配、天线安装及网络覆盖情况,必要时通过AT+STATUS指令查询模块状态。

注意事项与安全规范

为确保qx9921的正常运行,需严格遵守以下规范:

- 静电防护:操作人员需佩戴防静电手环,避免直接触摸模块引脚;

- 功耗管理:在电池供电场景下,建议启用休眠模式(如

AT+SLEEP=1),将工作电流控制在XXμA级别; - 数据安全:传输敏感数据时,需启用AES-128加密(通过

AT+ENCRYPT=1指令),并定期更新密钥; - 环境适应性:在高湿度或腐蚀性环境中,需对模块进行灌封处理,并定期检查接口氧化情况。

故障处理与维护建议

qx9921的常见故障及解决方法如下:

- 模块无法上电:检查供电电压是否在3.3V-5.2V范围内,排除电源短路或反接问题;

- 无法注册网络:确认SIM卡是否插入到位,尝试更换APN或重启模块;

- 数据传输失败:检查串口波特率是否一致,验证云平台服务器地址与端口配置;

- 频繁断连:排查信号干扰源(如大功率设备),或调整发射功率至XX dBm以增强稳定性。

维护建议包括:每季度清理模块接口氧化层,固件升级前备份当前配置,并记录模块运行日志(如信号强度、掉线次数)以便分析问题。

相关问答FAQs

Q1:qx9921模块在低温环境下(-20℃)无法正常启动,如何解决?

A1:低温可能导致电源模块输出电压降低,建议使用宽温型电源(支持-40℃~85℃),并在模块周围添加保温材料(如硅胶垫)以维持温度,若问题仍存在,可尝试降低工作电流(如通过AT+POWER=XX调整发射功率),或选用低温专用型号。

Q2:使用qx9921传输数据时,云平台偶尔接收乱码,如何排查?

A2:乱码通常由串口通信异常或数据校验失败导致,首先检查主控设备与qx9921的波特率、数据位、停止位是否一致(建议均设置为9600bps、8N1);启用模块的校验功能(如AT+CRC=1),并在数据包末尾添加校验和;排查线路干扰,确保TX/RX引脚未与其他高频信号线并行走线。