创维32L16SW作为一款性价比较高的32英寸液晶电视,在家庭中使用较为广泛,但随着使用年限的增长或不当操作,可能会出现各类故障,当电视出现问题时,用户可通过初步判断联系专业维修,或自行排查一些简单故障,以下从常见故障类型、维修步骤、注意事项及成本参考等方面进行详细说明。

常见故障类型及初步判断

-

不开机/无显示

- 现象:电源指示灯不亮,屏幕无任何显示,遥控器或按键无反应。

- 可能原因:电源板故障、主板损坏、电源线接触不良或保险丝熔断。

- 初步排查:检查电源线是否插紧、插座是否有电,观察电视背部电源板是否有明显烧黑元件或鼓包电容。

-

开机后黑屏/声音正常

- 现象:能听到开机声音或指示灯亮,但屏幕全黑。

- 可能原因:高压条故障、屏幕排线松动、主板驱动电路异常。

- 初步排查:用手电筒斜照屏幕,观察是否有暗淡图像(判断是否为灯管问题),检查屏幕与主板的连接线是否松动。

-

图像异常

- 现象:花屏、条纹、色彩失真、图像闪烁等。

- 可能原因:主板信号处理故障、排线氧化、屏幕本身损坏。

- 初步排查:尝试切换信号源(如从HDMI切换为AV接口),判断是否为特定接口问题;恢复出厂设置排除软件故障。

-

声音问题

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 现象:无声、声音小、杂音或声音失真。

- 可能原因:音频板故障、扬声器损坏、主板音频处理芯片异常。

- 初步排查:检查是否误按静音键,通过耳机测试是否有声音,判断是否为扬声器硬件问题。

维修步骤与操作指南

(一)安全准备

- 断开电源并等待10分钟以上,确保内部电容放电完毕,避免触电风险。

- 准备工具:螺丝刀(十字和一字)、万用表、防静电手环、镊子等。

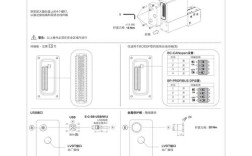

(二)拆机流程

-

后壳拆卸:

- 电视背面通常有多个螺丝(部分可能在支架底部),用合适螺丝刀卸下后,用塑料撬棒沿缝隙轻轻撬开卡扣,分离后壳与屏幕组件。

- 注意:部分型号排线位于后壳边缘,拆卸时需避免拉扯。

-

部件检测

-

电源板检测:

使用万用表测量输出电压(如12V、5V),若电压异常,重点检查保险丝是否熔断、整流桥、电容是否鼓包(常见故障点为滤波电容,如400V/100μF规格电容)。

表:电源板常见元件故障及检测方法

| 元件名称 | 故障特征 | 检测方法(万用表) |

|----------------|------------------------|--------------------------|

| 保险丝 | 熔断、发黑 | 电阻档:无穷大则损坏 |

| 滤波电容 | 鼓包、漏液 | 电容档:容量偏差>20%异常 |

| 整流桥 | 开路/短路 | 二极管档:正向导通反向截止| -

主板检测:

检查是否有明显烧蚀痕迹,测量晶振是否起振(通常为25MHz左右),重点排查HDMI接口、音频接口的焊点是否虚脱。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

高压条检测:

测量输出电压(一般为600-800V),若无输出,检查高压变压器是否短路,灯管接口是否氧化。

-

(三)故障维修案例

-

案例1:电源板电容鼓包导致不开机

- 现象:指示灯不亮,测电源板无12V输出。

- 维修:拆下电源板,发现滤波电容顶部鼓包,同规格更换后,电压恢复正常。

- 成本:电容约2-5元/个,若整流桥损坏需额外更换(约10元)。

-

案例2:屏幕排线松动导致花屏

- 现象:开机后图像花屏,轻拍屏幕后暂时正常。

- 维修:重新插拔屏幕与主板的排线,用酒精棉清洁接口氧化层,固定排线卡扣。

- 成本:无需更换元件,仅耗材成本(酒精棉等)。

维修注意事项

- 非专业人员勿拆屏幕:液晶屏幕脆弱,拆卸易导致永久性损坏,建议由专业人员操作。

- 代换元件需匹配:更换电容、电阻等元件时,需注意耐压值、容量、尺寸等参数一致,避免二次故障。

- 防静电措施:主板等精密元件易受静电损坏,维修时佩戴防静电手环,避免在干燥环境下操作。

- 保修期处理:若电视在保修期内(通常为1-3年),建议联系官方售后,自行拆卸可能导致保修失效。

维修成本参考

| 故障类型 | 维修方式 | 成本范围(元) | 说明 |

|---|---|---|---|

| 电源板故障 | 更换电源板 | 100-300 | 若仅更换元件,成本更低 |

| 主板故障 | 更换主板 | 200-500 | 部分型号主板难购买 |

| 屏幕损坏 | 更换屏幕 | 500-1500+ | 32英寸屏幕成本较高 |

| 小修(排线/电容) | 元件更换 | 50-200 | 含人工费 |

相关问答FAQs

Q1:创维32L16SW电视开机后指示灯闪烁但不开机,是什么原因?

A:指示灯闪烁通常为电源保护状态,可能原因包括:电源板负载短路(如滤波电容击穿)、主板元件漏电,建议先断开负载,单独测量电源板输出电压,若电压异常,重点检查电源板整流滤波电路;若电压正常,则需排查主板短路点。

Q2:电视出现横条纹干扰,是否需要更换屏幕?

A:横条纹干扰多为信号传输问题,不一定需要换屏,可先排查:①外部信号线是否接触不良;②恢复出厂设置排除软件故障;③若条纹固定位置,可能是屏幕排线老化或接口氧化,清洁或重新插拔排线后可解决;若屏幕本身出现物理破损(如漏液),则需更换屏幕。