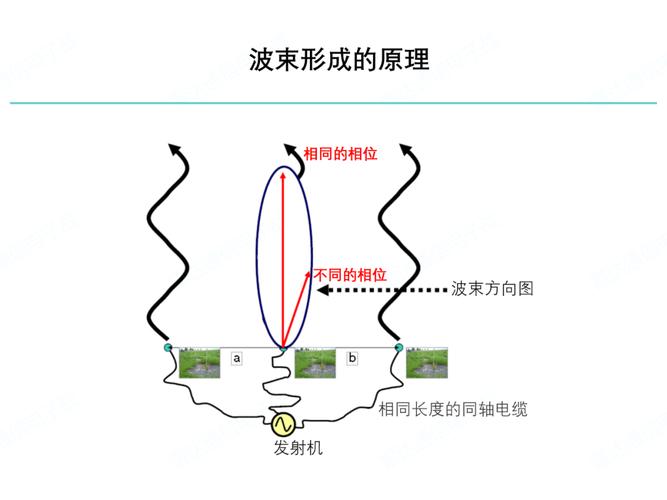

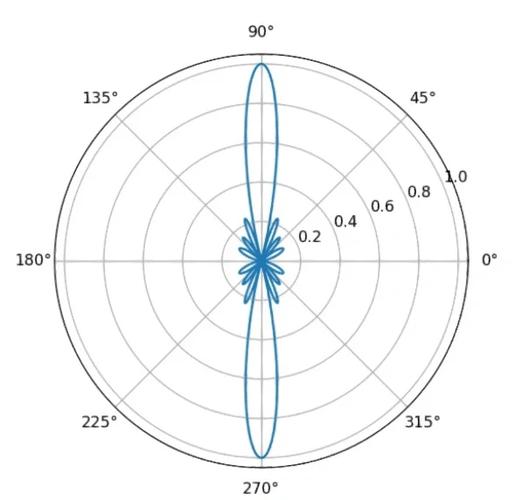

宽带数字波束形成技术是现代无线通信、雷达、声纳等领域中的核心技术之一,它通过数字信号处理方法实现对波束的灵活控制,能够在宽频带范围内实现高增益、低旁瓣的波束指向,从而显著提升系统的性能,该技术基于阵列信号处理原理,通过对接收或发射的信号进行加权处理,实现对特定方向的信号增强和对其他方向的信号抑制,具有高灵活性、高精度和可重构性等优点。

宽带数字波束形成技术的核心在于宽带阵列信号处理与数字波束形成算法的结合,与窄带波束形成不同,宽带信号的频率成分丰富,不同频率的信号在阵列中产生的相位延迟不同,传统的窄带波束形成方法无法直接应用,宽带数字波束形成需要采用频率域或时域的补偿方法,如频域波束形成、时域延时波束形成或基于滤波器组的波束形成技术,频域波束形成将宽带信号分解为多个子带,在每个子带上进行独立的窄带波束形成,然后再将结果合成;时域方法则通过设计FIR滤波器组实现不同方向的时延补偿,从而在整个频带内保持波束形状的稳定。

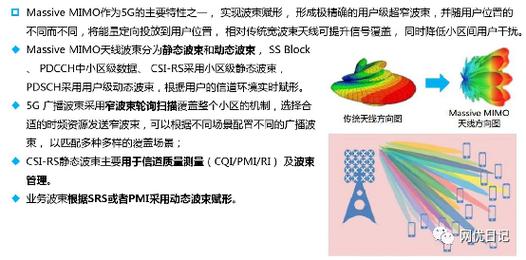

在硬件实现方面,宽带数字波束形成系统通常包括天线阵列、模数转换器(ADC)、数字信号处理器(DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等模块,天线阵列负责接收空间中的信号,ADC将模拟信号转换为数字信号,DSP或FPGA则完成波束形成算法的计算,随着集成电路技术的发展,高速ADC和可编程逻辑器件的性能不断提升,使得宽带数字波束形成能够处理更宽的频带和更复杂的信号,满足5G/6G通信、雷达探测等应用的需求,在5G Massive MIMO系统中,宽带数字波束形成技术可以实现多用户波束赋形,提高频谱效率和系统容量。

宽带数字波束形成技术的应用场景广泛,在雷达系统中,它能够实现对目标的精确测向和跟踪,同时抑制杂波干扰;在卫星通信中,它可以形成高增益波束,提高信号接收质量;在声纳系统中,它能够增强对水下目标的探测能力;在5G/6G移动通信中,它是实现大规模天线阵列波束赋形的关键技术,支持毫米波频段的高速率传输,该技术还在射电天文、医学成像等领域具有重要应用价值。

尽管宽带数字波束形成技术具有诸多优势,但其实现也面临一些挑战,宽带信号的高采样率对ADC和处理器提出了较高要求;波束形成算法的计算复杂度随阵元数量和频带宽度增加而上升,需要高效的硬件加速方案;阵列误差、通道不一致性等因素也会影响波束形成性能,需要通过校准算法进行补偿,随着人工智能算法的引入,宽带数字波束形成有望实现自适应波束优化和智能抗干扰,进一步提升系统的智能化水平。

相关问答FAQs

-

宽带数字波束形成与窄带波束形成的主要区别是什么?

答:宽带数字波束形成处理的是宽频带信号,需要考虑不同频率下的相位延迟问题,通常采用频域分带或时域滤波等方法实现;而窄带波束形成假设信号频率单一,可直接通过固定加权系数实现波束控制,宽带方法的实现复杂度更高,但能适应更广泛的信号场景。 -

宽带数字波束形成技术在5G通信中的具体作用是什么?

答:在5G通信中,宽带数字波束形成技术用于大规模天线阵列的波束赋形,能够根据用户位置动态调整波束方向,提高信号覆盖范围和传输速率,它还能抑制同频干扰,支持多用户同时通信,是毫米波频段实现高带宽传输的关键技术之一。