40ce561d屏维修是一项需要专业知识与细致操作的技术工作,涉及屏幕故障的判断、拆卸、更换及测试等多个环节,该型号屏幕常用于工业设备、医疗仪器或高端显示终端,其结构精密,对维修环境与工具要求较高,需严格按照规范流程操作,以确保维修质量与设备安全。

故障初步判断与检测

在维修前,需先通过现象判断故障类型,避免盲目拆卸,常见的屏幕故障及检测方法如下:

| 故障现象 | 可能原因 | 检测方法 |

|---|---|---|

| 黑屏、无显示 | 电源故障、主板信号异常、屏幕损坏 | 检查电源输入电压是否正常;2. 使用万用表测量屏幕排线供电脚电压;3. 接入信号源,观察是否有开机LOGO。 |

| 显示花屏、条纹 | 排线接触不良、驱动板故障、屏幕本身问题 | 重新插拔屏幕排线,观察是否改善;2. 替换驱动板测试;3. 连接外接显示器,判断是否为屏幕本体故障。 |

| 亮度不均、色偏 | 背光条损坏、屏幕老化 | 在暗环境下观察背光是否均匀;2. 测量背光驱动电压是否稳定;3. 更换背光条测试。 |

| 触控失灵(带触控型号) | 触控排线断裂、触控IC故障 | 检查触控排线是否松动或破损;2. 使用触控测试软件检测信号响应;3. 替换触控排线或IC。 |

维修工具与准备

维修前需准备专用工具,避免因工具不当造成二次损坏:

- 基础工具:十字螺丝刀、撬棒、镊子、防静电手环(防止静电击伤屏幕驱动电路)。

- 检测设备:万用表(测量电压、电阻)、示波器(检测信号波形)、背光测试电源(单独测试背光条)。

- 配件:原型号屏幕总成、同规格排线、导热硅脂(用于驱动板散热)、屏幕专用胶(固定边框)。

- 环境要求:无尘工作台(避免灰尘进入屏幕内部)、充足照明(便于观察排线接口)。

拆卸与更换步骤

断电与拆机

- 确保设备完全断电,拔掉电源线与信号线,等待10分钟以上释放电容余电。

- 使用撬棒沿屏幕边框缝隙轻轻撬开外壳,注意力度避免划伤边框,拆下固定螺丝,记录螺丝位置(不同部位螺丝长度可能不同)。

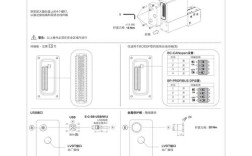

- 断开屏幕与主板的排线,注意排线卡扣类型(如ZIF排需先掀起卡扣再拔出,避免直接硬拉导致排线断裂)。

屏幕总成拆卸

- 拆下屏幕边框的固定支架,断开背光电源线(通常为2-4pin接口,标记正负极)。

- 取出屏幕总成,注意屏幕表面脆弱,避免用力挤压或刮擦,检查旧屏幕故障点,确认是否为排线虚焊或背光损坏(部分情况下可修复,如更换背光条)。

新屏幕安装

- 将新屏幕总成对准边框位置,先插入排线(确保排线金手指无污染,插入到位后锁紧卡扣)。

- 连接背光电源线,固定屏幕支架,安装边框螺丝(按原顺序拧紧,避免压力不均导致屏幕漏液)。

- 重新连接设备电源与信号源,开机测试显示效果,观察是否有亮点、暗斑或色彩异常。

驱动板故障维修(如适用)

若判断为驱动板故障,需单独检修:

- 拆卸驱动板,检查电容是否鼓包、虚焊(常见故障点,可用放大镜观察)。

- 使用万用表测量电源输入端与输出端电压,对比正常值(如5V、12V等)。

- 更换损坏电容或IC芯片,焊接时使用恒温烙铁(温度控制在350℃以内),避免长时间加热损坏元件。

维修后测试与注意事项

- 功能测试:测试屏幕亮度调节、色彩显示、触控响应(如带触控功能),确保各项指标正常。

- 稳定性测试:连续开机运行2小时以上,观察是否出现黑屏、重启等故障。

- 防水防尘处理:重新安装外壳时,确保密封条完好,避免灰尘或液体进入。

- 安全警示:维修后需向用户说明,屏幕为精密部件,避免撞击、长时间高温环境或使用腐蚀性清洁剂擦拭。

常见维修难点与解决方案

- 排线插拔困难:对于老旧设备,排线可能氧化,可用无水酒精擦拭金手指,或轻轻用镊子夹住排线根部拔出。

- 屏幕漏液:若屏幕受外力撞击导致漏液,需立即更换,漏液会扩散导致整屏报废。

- 驱动板不识别:检查屏幕型号是否与驱动板匹配,部分屏幕需初始化才能正常工作,可尝试刷新固件。

相关问答FAQs

Q1:40ce561d屏维修需要多长时间?

A:维修时间取决于故障类型,若为排线松动或简单驱动板故障,30分钟至1小时内可完成;若需更换屏幕总成或驱动板IC,可能需要1-3天(包括配件采购与测试时间),建议维修前先检测,预估具体时长。

Q2:维修后屏幕出现轻微色偏,是否正常?

A:轻微色偏可能是驱动板参数未完全适配,可通过以下方法解决:1. 进入设备显示设置,调整色彩模式;2. 若支持,更新驱动板固件;3. 若仍无法改善,可能是屏幕批次差异,需联系供应商更换同型号屏幕。