LED灯电路图维修视频是电子维修爱好者和技术人员学习解决LED灯故障的重要资源,通过结合电路图分析和视频实操演示,能够直观理解故障原理、掌握排查步骤与维修技巧,以下是相关内容的详细说明。

LED灯作为一种高效节能的照明设备,广泛应用于家庭、商业和工业场景,但其内部电路结构相对复杂,一旦出现故障(如不亮、闪烁、亮度异常等),往往需要借助电路图和维修视频进行系统性排查,LED灯的核心电路通常包括电源驱动模块、LED灯珠阵列、控制电路和保护电路等部分,其中电源驱动模块是故障高发区,常见的驱动方式有阻容降压、开关电源和非隔离恒流驱动等,不同驱动方式的电路图差异较大,维修时需先明确电路类型,再结合视频中的拆解步骤和检测方法进行定位。

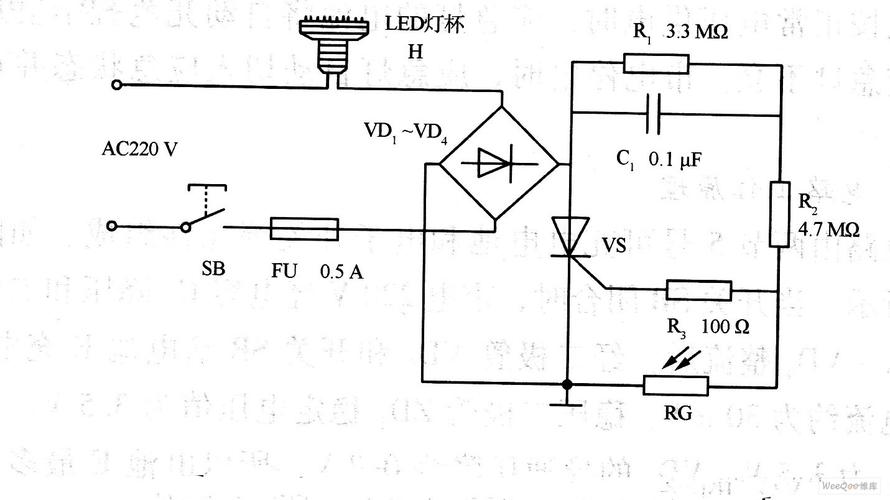

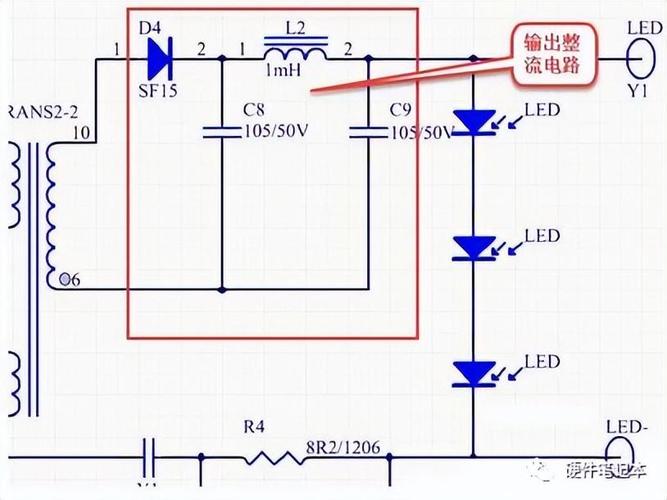

在维修过程中,电路图是“地图”,维修视频是“导航”,以常见的阻容降压驱动电路为例,其电路图通常包含整流桥(将交流电转换为直流电)、滤波电容(稳定电压)、限流电阻(限制电流)和LED灯珠串(负载)等元件,当LED灯完全不亮时,维修视频会演示首先检查电源输入端是否有电压,可用万用表交流档测量插头两端电压,若无电压则排查电源线和插座;若有电压,则断开电源后用万用表电阻档检测整流桥是否击穿(正常时正向电阻较小,反向电阻无穷大),若整流桥异常,视频会展示如何更换同型号整流桥,并强调焊接时注意极性,对于开关电源驱动的LED灯,电路图会更复杂,包含PWM控制器、变压器、光电耦合器等元件,维修视频可能会重点演示如何用示波器检测PWM控制器输出端是否有脉冲信号,或通过测量变压器初级、次级绕组电阻判断是否开路短路,这些实操细节能帮助维修者快速掌握故障判断逻辑。

维修视频的优势在于动态展示故障排查流程,例如针对LED灯闪烁的问题,视频可能会先通过电路图分析可能原因(如驱动电路输出电压不稳定、灯珠部分损坏导致电流失衡),然后演示用万用表监测驱动输出电压,观察是否存在波动;若电压正常,则进一步检测灯珠两端电压,当发现某个灯珠两端电压异常升高时,说明该灯珠已损坏(开路),视频会展示如何用同规格灯珠替换,或使用短接法临时判断(短接故障灯珠两端,若其他灯珠恢复正常,则确认该灯珠损坏),视频还会强调维修安全事项,如操作前务必断电、大容量电容需放电处理、避免带电焊接等,这些细节在纯文字教程中往往难以体现。

为了更系统地对比不同故障类型的维修要点,以下表格总结了LED灯常见故障、对应的电路图分析重点及维修视频中的关键演示内容:

| 故障现象 | 电路图分析重点 | 维修视频关键演示内容 |

|---|---|---|

| 灯完全不亮 | 检查电源输入、整流桥、滤波电容、驱动IC | 万用表测输入电压、整流桥正反向电阻、电容是否鼓包漏电,驱动IC供电脚是否正常 |

| 灯闪烁 | 分析驱动输出稳定性、灯珠一致性、反馈电路 | 用示波器测驱动输出波形,检测灯珠两端电压差异,排查光电耦合器或反馈电阻是否异常 |

| 亮度不足 | 检查驱动电流、供电电压、灯珠老化情况 | 测量驱动输出电流是否低于标称值,检测滤波电容容量是否下降,对比灯珠亮度差异判断老化 |

| 单组灯珠不亮 | 查看灯珠串连接方式、限流电阻、开关电路 | 用万用表通断档检测灯珠串是否开路,检查限流电阻是否烧毁,演示更换灯珠或修复连接点 |

需要注意的是,不同品牌、型号的LED灯电路设计可能存在差异,维修时应优先查阅对应产品的电路图,若无法获取原图,可参考类似驱动结构的通用电路图进行类比分析,维修视频通常会在开头介绍适用范围,观看时需注意视频中的LED灯型号与自身故障设备的匹配性,避免盲目套用方法,对于涉及高压部分的电路(如非隔离驱动),建议缺乏经验的人员寻求专业帮助,以防触电风险。

在掌握基础维修技能后,还可通过维修视频学习进阶内容,如LED调光电路的故障排查(如可控硅调光、PWM调光)、智能LED灯控制电路(蓝牙、Wi-Fi模块)的维修等,这些内容往往需要结合数字电路知识和专用检测工具,视频中的逐步演示能有效降低学习难度。

相关问答FAQs:

Q1:LED灯维修时,如何判断是驱动电路故障还是灯珠损坏?

A1:可通过分段检测法判断:首先断开灯珠与驱动电路的连接,用万用表直流电压档测量驱动电路输出端电压,若电压正常(如12V、24V等,具体看灯珠规格),说明驱动电路正常,故障在灯珠部分;若驱动输出电压异常(无输出或电压过低),则故障在驱动电路,灯珠部分损坏通常表现为部分灯珠不亮(开路)或全部亮度异常,可用万用表二极管档检测单个灯珠是否导通(正常时微亮,电阻档测正向压降约3V),维修视频中常演示“短接法”:将故障灯珠两端短接,若其他灯珠恢复正常,则确认该灯珠损坏。

Q2:维修LED灯电源驱动模块时,需要注意哪些安全事项?

A2:需重点注意三点:一是断电操作,维修前务必拔下电源插头,并用万用表确认输入端无电压;二是电容放电,驱动电路中的大容量滤波电容(如10μF以上)可能存有高压电荷,需用螺丝刀或电阻短接电容两端放电,避免触电或损坏元件;三是元件更换,更换整流桥、IC等元件时需注意型号参数一致,焊接时间不宜过长(建议用恒温烙铁,温度控制在350℃以内),避免烫坏电路板,维修视频中通常会强调先对高压部分进行隔离操作,如用绝缘胶带包裹金属部分,再进行检测和焊接。