- 什么是SAR?—— 核心思想

- SAR如何工作?—— 基本原理

- SAR图像的关键特性

- SAR成像的主要步骤

- SAR技术的优势与局限性

- 主要应用领域

- 未来发展趋势

什么是SAR?—— 核心思想

想象一下,普通的光学相机或望远镜,其分辨率(能看清多小的细节)主要取决于镜头的孔径大小,孔径越大,分辨率越高。

雷达使用的是无线电波,其波长比光波要长得多,如果直接制造一个巨大的雷达天线(物理孔径)来获得高分辨率,这个天线会大到不切实际(几公里甚至几十公里宽)。

SAR的核心思想用一个较小的真实天线,通过移动来“合成”一个巨大的虚拟天线,从而获得极高的分辨率。

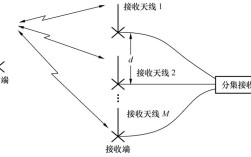

这个“合成的巨大天线”就叫做合成孔径,SAR就是在移动平台上(如飞机、卫星)搭载一个小型雷达,随着平台的前进,雷达在不同位置发射和接收信号,然后将这些信号在计算机中处理,最终合成一幅高分辨率的雷达图像。

SAR如何工作?—— 基本原理

SAR的工作流程可以概括为以下几个关键步骤:

a) 距离向分辨率

这是SAR实现高分辨率的第一个维度,比较容易理解。

- 原理:利用雷达信号的时间延迟,雷达向地面发射一个极短的脉冲,这个脉冲以光速传播,遇到地面目标后反射回来,雷达接收回波,并根据发射和接收的时间差

Δt来计算与目标的距离R:R = c * Δt / 2(c为光速) - 实现高分辨率:关键在于发射极宽的带宽信号,带宽

B越宽,脉冲包含的频率成分越多,能分辨的最小距离单元就越小,距离向分辨率ρr近似为:ρr ≈ c / (2 * B)与距离无关!只要带宽足够大,距离向分辨率就可以做得很高,与卫星或飞机飞多高没有直接关系。

b) 方位向分辨率

这是SAR最核心、最巧妙的部分,也就是“合成孔径”的体现。

- 挑战:对于一个固定在飞机上的小天线,它只能“看”到一个很窄的扇形区域,当飞机向前飞行时,这个扇形区域会扫过地面,但对于地面上同一个点,天线只能在飞机飞到它正上方时才能获得最精确的回波,在其他位置,回波的角度和距离都有偏差,无法区分邻近的点。

- SAR的解决方案:

- 数据采集:当雷达平台(如卫星)以恒定速度

V飞行时,它会在一系列位置上(称为“方位向位置”)向地面发射脉冲并接收回波,对于地面上的一个点目标P,雷达在每个位置都会接收到一个来自P的回波信号。 - 多普勒效应:由于雷达平台在移动,接收到的回波信号频率会发生变化,这就是多普勒频移,当雷达正对着P飞行时,多普勒频移为零;在P的左右两侧,频移符号相反。

- 信号处理:SAR系统的核心处理器(称为成像算法,如距离-多普勒算法、Chirp Scaling算法等)会利用这些回波信号中的多普勒历史信息,它将这些在不同位置采集到的、看似杂乱的信号进行相干叠加。

- 合成孔径:通过精确处理,处理器就好像在P点正上方放置了一个巨大的、静止的虚拟天线,这个虚拟天线的长度

Ls等于雷达平台飞过的距离,即:Ls = V * Ta(Ta是雷达照射P点的总时间) 这个虚拟天线的长度就是合成孔径长度。 - 高分辨率:根据天线理论,天线的波束宽度与孔径长度成反比,这个“合成”出来的巨大天线,其波束宽度变得极窄,从而在方位向(即飞行方向)上实现了极高的分辨率

ρa:ρa ≈ D / 2(D是真实天线的物理孔径长度)- 方位向分辨率与飞行距离无关,只取决于真实天线的物理大小!天线越小,飞得越久,合成孔径越大,方位向分辨率越高。

- 数据采集:当雷达平台(如卫星)以恒定速度

SAR图像的关键特性

理解SAR图像的特性至关重要,因为它与光学图像完全不同。

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 主动成像 | 自己发射电磁波,再接收回波,不受光照条件影响,可以全天时(白天黑夜)、全天候(穿透云、雾、雨)工作。 |

| 侧视成像 | 雷达天线通常指向飞行方向的侧面,而不是正下方,图像有严重的几何畸变(如透视收缩、叠掩、阴影)。 |

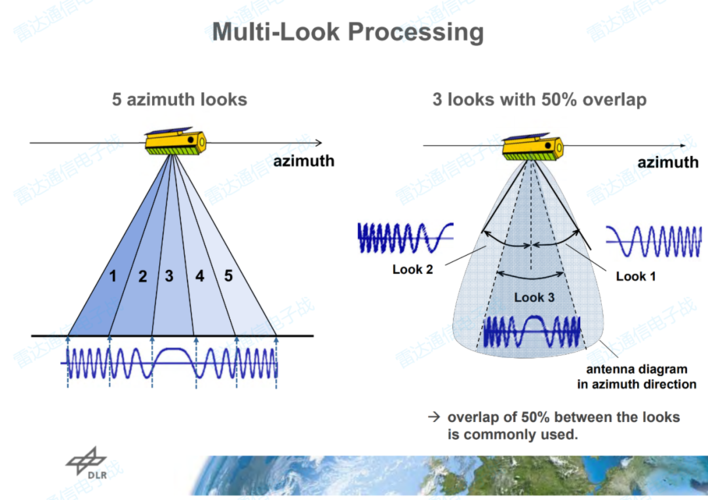

| 相干成像 | SAR利用信号的相位信息进行成像,这使得图像具有相干斑 的固有噪声,相干斑是目标散射回来的相干信号在图像上随机干涉形成的“椒盐噪声”,会降低图像的视觉分辨率,需要通过多视处理或后期滤波来抑制。 |

| 辐射特性 | 图像的亮度(灰度值)主要反映地物的后向散射强度,这与地物的介电常数、表面粗糙度、几何形状有关。 |

| - 金属或平滑水面:镜面反射,雷达波能量大部分反射 away from 雷达,所以图像上很暗(低后向散射)。 | |

| - 粗糙表面(如森林、城市):雷达波向各个方向散射,部分能量返回雷达,所以图像上很亮(高后向散射)。 | |

| - 二面角(如建筑物墙角):会产生角反射效应,将雷达波直接反射回雷达,导致图像上非常亮。 |

SAR成像的主要步骤

从原始数据到最终图像,SAR成像是一个复杂的数字信号处理过程:

- 数据采集:雷达平台按预定轨迹飞行,发射线性调频脉冲,并接收地面回波,记录下每个脉冲的发射和接收信号,形成原始数据(通常称为原始数据矩阵或二维频谱)。

- 距离向压缩:对原始数据进行匹配滤波处理,将每个回波脉冲与发射信号的副本进行相关运算,将宽的脉冲压缩成一个窄的峰值,从而在距离向上获得高分辨率。

- 方位向压缩:这是最关键的一步,对距离压缩后的数据进行二维傅里叶变换,转换到“距离-多普勒域”,在该域中,不同方位位置的目标具有不同的多普勒中心频率和调频率,通过在方位向进行匹配滤波,将来自同一目标的、在不同位置采集的信号能量相干叠加,从而在方位向上获得高分辨率。

- 地理编码与校正:将图像从雷达坐标系(斜距)转换到地图坐标系(经纬度),并进行地形校正,消除由地形起伏引起的几何畸变,得到具有地理参考的正射影像。

- 辐射定标与滤波:将图像的灰度值转换为具有物理意义的后向散射系数,并进行相干斑滤波,以改善图像视觉效果。

SAR技术的优势与局限性

优势:

- 全天时、全天候:穿透云、雾、雨,不受光照限制,可随时获取数据。

- 主动工作模式:不依赖太阳辐射,可以主动照明目标。

- 对某些地物敏感:对湿度、水分、金属等非常敏感,能探测到光学传感器无法发现的目标(如地下管道、湿润的土壤)。

- 高精度形变监测:通过干涉测量技术,可以毫米级精度监测地表沉降、冰川移动、地震形变等。

局限性:

- 几何畸变严重:图像不是正射投影,需要专业处理才能解读。

- 相干斑噪声:固有噪声,影响图像解译的直观性。

- 解译复杂:图像的灰度与地物物理特性之间的对应关系复杂,需要专业知识。

- 数据处理复杂:计算量巨大,需要高性能计算机和专业软件。

主要应用领域

SAR技术的应用极其广泛,几乎遍及所有需要遥感信息的领域。

- 军事国防:

- 侦察监视:军事目标(飞机、舰船、坦克、导弹发射架)探测与识别。

- 战场打击评估:评估轰炸效果。

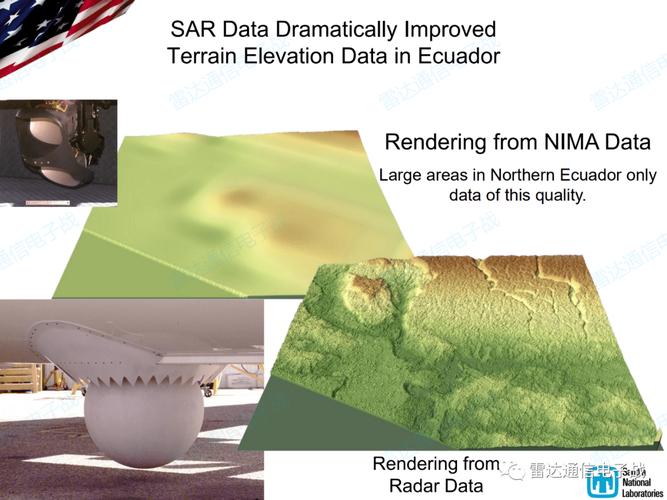

- 地形测绘:生成高精度数字高程模型。

- 民用领域:

- 环境监测:

- 洪水监测:穿透云层,快速获取洪水淹没范围。

- 海洋监测:海浪谱、海冰监测、船只探测与跟踪、海上溢油监测。

- 土壤湿度:监测农业干旱情况。

- 灾害评估:

- 地震:通过InSAR技术快速获取地表形变图,评估灾情。

- 滑坡、火山活动:监测地表微小位移。

- 森林火灾:穿透烟雾监测火线。

- 地形测绘:

- 生成数字高程模型:特别是植被覆盖地区,SAR能穿透部分植被,获取地表信息。

- 资源勘探:

- 地质构造分析:识别断层、褶皱等。

- 矿产勘探:识别与矿化有关的地质构造。

- 城市规划与管理:

- 城市扩张监测。

- 建筑物识别与分类。

- 环境监测:

未来发展趋势

SAR技术仍在快速发展,未来的趋势包括:

- 高分辨率与宽幅成像:更高分辨率(分米级甚至厘米级)与更宽的成像带宽度之间的矛盾是永恒的课题。

- 新体制SAR:

- 极化SAR:发射和接收不同极化(水平H、垂直V)的电磁波,获取目标的散射矩阵,提供更丰富的地物信息。

- 层析SAR:结合多个轨道的数据,实现三维成像,可以“看穿”建筑物。

- 沿轨干涉SAR:利用单次飞行的数据,测量水流速度等动态信息。

- 小型化与星群组网:发射由大量小型SAR卫星组成的星座,实现高重访率(每天多次观测同一地区),为动态监测提供可能。

- 人工智能与深度学习:利用AI技术进行SAR图像自动解译、目标检测、变化检测和图像去噪,大大提高处理效率和精度。

SAR雷达成像技术是一种革命性的遥感技术,它通过“合成孔径”的巧妙思想,突破了物理天线的限制,实现了高分辨率成像,其全天时、全天候的工作能力,以及对地物物理特性的独特敏感性,使其成为现代国防、环境监测、资源勘探等领域不可或缺的强大工具,随着技术的不断进步,SAR将在未来发挥更加重要的作用。