- 什么是 NOMA? (核心概念)

- 为什么需要 NOMA? (解决了什么问题)

- NOMA 是如何工作的? (关键技术原理)

- NOMA 的优势和挑战 (优缺点分析)

- NOMA 在 5G 中的应用场景 (实际应用)

什么是 NOMA?

NOMA 的全称是 Non-Orthogonal Multiple Access,中文译为 非正交多址接入技术。

要理解它,我们首先要明白它的“反面”——正交多址。

-

传统正交多址:这是我们目前 4G 及以前通信网络普遍使用的技术,它的核心思想是“分而治之”,通过不同的方式(如时间、频率、码字)将信道资源划分给不同的用户,确保他们在任何时间、任何频率上都不会互相干扰,就像把一条宽阔的马路划分成不同的车道,每个用户在自己的车道上行驶,互不干扰。

- 例子:TDMA (时分多址,不同时间用)、FDMA (频分多址,不同频率用)、CDMA (码分多址,不同码字用,但码字之间仍尽量正交),4G 的 OFDMA 也是正交的一种。

-

NOMA 非正交多址:它的核心思想是“共享资源”,它允许多个用户在同一时间、同一频率上发送信号,乍一听这似乎会造成巨大的干扰,但 NOMA 的巧妙之处在于,它在接收端通过复杂的信号处理技术将这些混合在一起的信号分离开来。

一个简单的比喻:

- 正交多址:在一个安静的图书馆里,每个人被分配到独立的隔音小隔间里看书(各自独立的空间)。

- NOMA:在一个热闹的派对上,多个人同时对你说话,你的耳朵(接收端)很厉害,可以根据音量、音色、说话内容(信号处理算法)分辨出每个人在说什么(分离信号)。

一句话总结:NOMA 是一种允许多用户共享同一时空资源,但在接收端进行信号分离的多址接入技术。

为什么需要 NOMA?

这背后是 5G 对网络提出的三大挑战,即 “eMBB, mMTC, uRLLC” 三大应用场景:

- eMBB (增强移动宽带):8K 超高清视频、VR/AR,需要极高的数据速率,这意味着频谱资源必须被更高效地利用。

- mMTC (海量机器类通信):比如智慧城市中的海量传感器,需要连接数以万计的设备,这些设备数据量小,但对成本和功耗要求极高。

- uRLLC (超高可靠超低时延通信):比如自动驾驶、远程手术,需要极低的延迟和极高的可靠性。

传统的正交多址技术在这些场景下面临瓶颈:

- 资源分配不灵活:为每个用户分配固定的资源块,对于数据量忽大忽小的 eMBB 用户,会造成资源浪费;对于海量 mMTC 用户,分配资源的管理开销巨大。

- 连接数受限:频谱资源是有限的,正交划分方式限制了单小区可同时连接的用户数,无法满足 mMTC 场景下“万物互联”的需求。

- 用户体验不均:小区边缘用户因为信号差,服务质量难以保障。

NOMA 正是为了解决这些问题而生,它旨在:

- 提升频谱效率:让更多用户共享频谱,实现“寸土寸金”的频谱资源价值最大化。

- 增加系统容量:在相同的带宽内,支持更多的设备连接。

- 降低传输时延:通过动态资源分配和高效的复用,减少等待时间。

- 提升用户体验:通过功率域复用,可以给弱信号用户(如小区边缘)分配更多功率,改善其通信质量。

NOMA 是如何工作的?

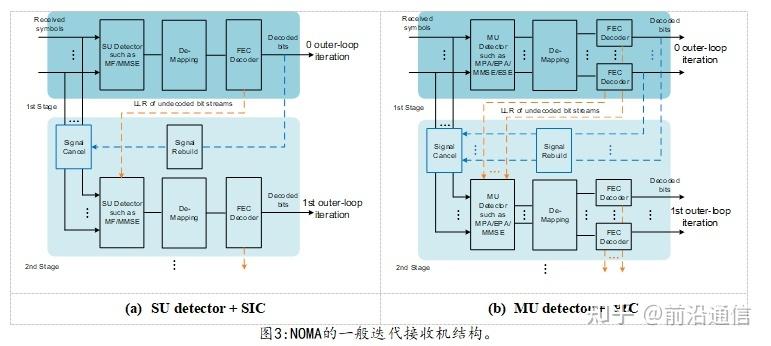

NOMA 的核心在于 功率域复用 和 先进的接收机。

核心原理:功率域复用

这是 NOMA 与传统正交多址最根本的区别,它将不同用户的信号功率区分开,然后在接收端进行分离。

工作流程:

-

发送端 (基站):

- 基站将多个用户的信号(用户A和用户B)叠加在一起。

- 通过功率分配算法,给不同用户分配不同的功率。信道条件好的用户(如小区中心用户)分配较低的功率,信道条件差的用户(如小区边缘用户)分配较高的功率。

- 叠加后的信号通过同一个资源块(时间、频率)发送出去。

-

接收端 (用户终端):

- 所有用户都能接收到这个叠加的混合信号。

- 关键步骤来了:接收端需要使用串行干扰消除技术来分离信号。

- SIC 的步骤(以用户A和用户B为例,假设用户A功率 > 用户B功率):

- 第一步:解码强信号(用户A)

- 接收端(假设是用户B)首先尝试解码功率更强的用户A的信号。

- 由于用户A的信号功率远大于用户B的,接收端可以先忽略用户B的信号(将其视为噪声),成功解码出用户A的信息。

- 接收端将解码出的用户A的信号从混合信号中“减掉”或“消除”。

- 第二步:解码自身信号(用户B)

- 在消除了用户A的信号后,剩下的就是用户B自己的信号(以及背景噪声)。

- 用户B的信号信噪比得到了极大提升,可以轻松、准确地解码出自己的信息。

- 第一步:解码强信号(用户A)

总结一下:NOMA 在发送端“混合”信号,在接收端“分离”信号,通过功率分配和 SIC,实现了多个用户在同一资源块上的通信。

NOMA 的优势和挑战

优势

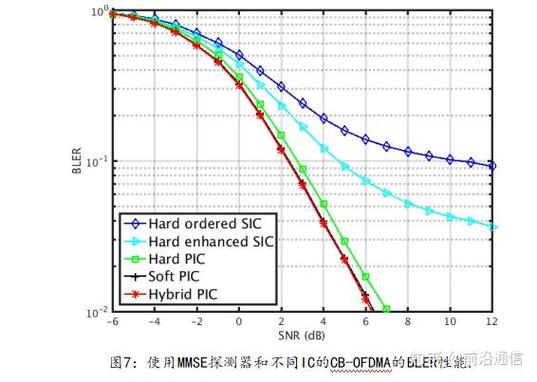

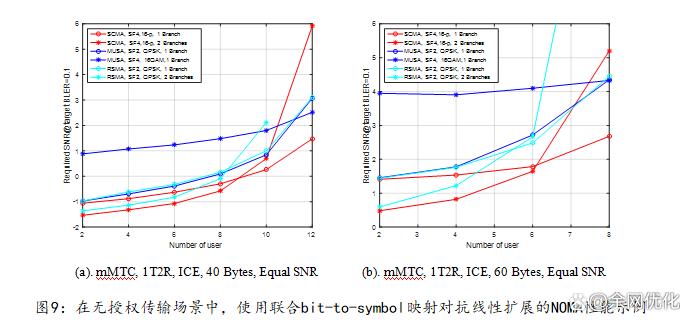

- 高谱效和系统容量:这是 NOMA 最核心的优势,通过非正交复用,单位频谱资源能服务更多用户,系统总容量得到显著提升。

- 低时延和低接入时延:对于 mMTC 场景,用户可以随机发送数据,无需等待基站分配资源,大大降低了接入时延。

- 增强的边缘用户性能:基站可以给边缘用户分配更高功率,补偿其路径损耗,有效缩小了“小区边缘”和“小区中心”的用户体验差距,提升了公平性。

- 连接数巨大:非常适合 mMTC 场景,一个小区可以支持数以万计的低功耗设备连接。

挑战

- 接收机复杂度高:SIC 算法对终端设备的处理能力要求很高,终端需要能够进行复杂的解码、解调、信号重构和相减运算,这会增加终端的成本和功耗,对于低成本的 IoT 设备,这是一个巨大的挑战。

- 信道状态信息 依赖性高:NOMA 的功率分配算法需要精确知道每个用户的信道状态(信号好坏),CSI 不准确,功率分配就会失效,导致性能下降甚至比正交多址还差。

- 系统设计复杂:NOMA 需要设计全新的调度、功率分配、资源管理算法,以与现有的网络架构(如 MIMO、载波聚合)协同工作,系统设计非常复杂。

- 对同步要求高:所有用户的信号必须在时间和相位上高度同步,否则 SIC 的效果会大打折扣,增加了系统实现的难度。

NOMA 在 5G 中的应用场景

NOMA 并不是要完全取代正交多址,而是作为其补充和增强,主要针对特定的应用场景。

-

eMBB 场景:

- 应用:在人流密集的体育场、演唱会、火车站等场景,大量用户同时需要高速网络。

- 作用:NOMA 可以让多个用户共享相同的频谱资源,极大地缓解了网络拥塞,保障了高峰时段的速率体验。

-

mMTC 场景:

- 应用:智能水表、电表、环境传感器、共享单车等。

- 作用:这些设备数据量小,但数量庞大,NOMA 的随机接入特性使其非常适合这种“海量连接”场景,设备可以随时上报数据,无需复杂的资源申请流程,降低了终端成本和功耗。

-

车联网 (V2X) 场景:

- 应用:车辆之间(V2V)、车辆与基础设施(V2I)的通信。

- 作用:车辆需要与周围大量车辆和路边单元进行低时延、高可靠的通信,NOMA 可以让一辆车同时与多辆车通信,提升了信息交互的效率和可靠性。

| 特性 | 传统正交多址 | NOMA 非正交多址 |

|---|---|---|

| 核心思想 | 分割资源,用户互不干扰 | 共享资源,接收端分离信号 |

| 资源分配 | 时分/频分/码分,严格正交 | 功率域复用,非正交 |

| 接收端 | 简单的解调/解码 | 需要复杂的 SIC 算法 |

| 频谱效率 | 较低 | 高 |

| 系统容量 | 受限于资源块数量 | 高,支持更多用户 |

| 边缘用户性能 | 较差 | 好,通过功率倾斜改善 |

| 终端复杂度 | 低 | 高,尤其对 IoT 设备是挑战 |

| 主要应用 | 通用通信 | eMBB, mMTC, uRLLC 等特定场景 |

NOMA 是 5G 的一项革命性技术,它通过在功率域上“复用”信号,极大地提升了频谱效率和系统容量,是支撑 5G 三大应用场景(尤其是 mMTC 和 eMBB)的关键技术之一,尽管面临终端复杂度高等挑战,但它为解决未来通信的“频谱短缺”和“海量连接”问题提供了极具前景的解决方案。