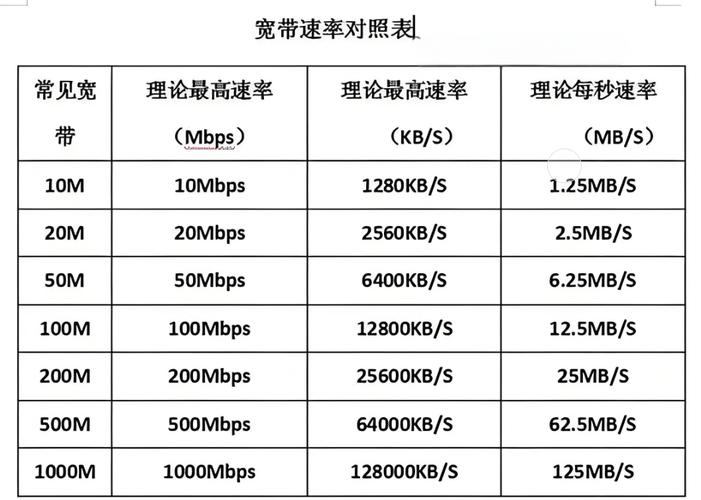

速率

速率是衡量数据传输速度的指标,它有两个相关的但不同的概念:比特速率和码元速率。

a) 比特速率

- 定义:也称为数据速率或信息速率,指单位时间内传输的二进制比特(0或1)的数量。

- 单位:比特/秒,常用 bps, kbps, Mbps, Gbps, Tbps 等。

- 意义:这是衡量有效数据传输速度最直接、最重要的指标,它告诉我们系统每钟能传输多少“有用”的信息。

- 示例:一个100Mbps的以太网端口,理论上每秒可以传输100兆比特的数据。

b) 码元速率

- 定义:也称为波特率,指单位时间内信号变化的次数,即码元的传输速率,一个码元可以携带多个比特的信息。

- 单位:波特。

- 关系:比特速率 和码元速率 的关系由公式 *R = B log₂V** 决定。

R是比特速率B是码元速率V是一个码元可以表示的有效离散电平数目(或符号种数)。

- 意义:码元速率反映了信号在物理信道上变化的快慢,在信道带宽受限的情况下,通过提高每个码元携带的比特数(即增大V),可以提高比特速率。

- 示例:如果一个信号每秒可以变化1000次(码元速率为1000波特),且每个码元可以代表4种不同的电平(V=4),那么比特速率 R = 1000 log₂4 = 1000 2 = 2000 bps。

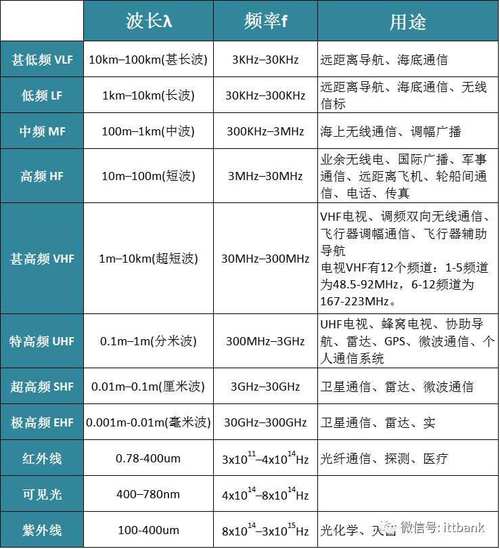

带宽

带宽是一个在通信领域有多重含义的术语,需要根据上下文理解。

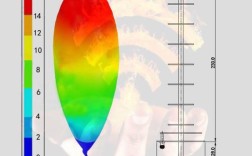

a) 信号带宽

- 定义:指一个信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围,它描述的是信号在频域上的宽度。

- 单位:赫兹。

- 意义:信号带宽决定了信号需要多“宽”的频率通道来不失真地传输,一个高保真音频信号的带宽就比普通电话语音信号的带宽要大。

b) 信道带宽 / 系统带宽

- 定义:指通信信道(如电缆、光纤、无线电波)能够不失真地通过的信号频率范围,它是一个物理信道的固有属性。

- 单位:赫兹。

- 意义:根据奈奎斯特定理和香农定理,信道带宽直接决定了信道的最大数据传输能力。

- 奈奎斯特定理:在无噪声的理想情况下,一个带宽为

BHz的信道,其最大码元速率为2B波特,最大比特速率R_max = 2B * log₂V。 - 香农定理:在有噪声的实际情况中,一个带宽为

BHz、信噪比为S/N的信道,其最大极限数据传输速率(信道容量)为C = B * log₂(1 + S/N)。

- 奈奎斯特定理:在无噪声的理想情况下,一个带宽为

吞吐量

- 定义:指单位时间内实际通过某个网络(或信道、接口)的数据量。

- 单位:bps, Bps (字节/秒) 等。

- 与速率的区别:

- 速率 通常指理论最大值或额定值(如100Mbps的以太网)。

- 吞吐量 是实际测量值,它总是小于或等于速率。

- 影响因素:吞吐量会受到网络拥塞、设备处理能力、协议开销、错误重传等多种因素的制约。

- 意义:吞吐量是衡量网络实际性能和用户体验的关键指标,一个100Mbps的网络,在高峰期可能只有20Mbps的吞吐量。

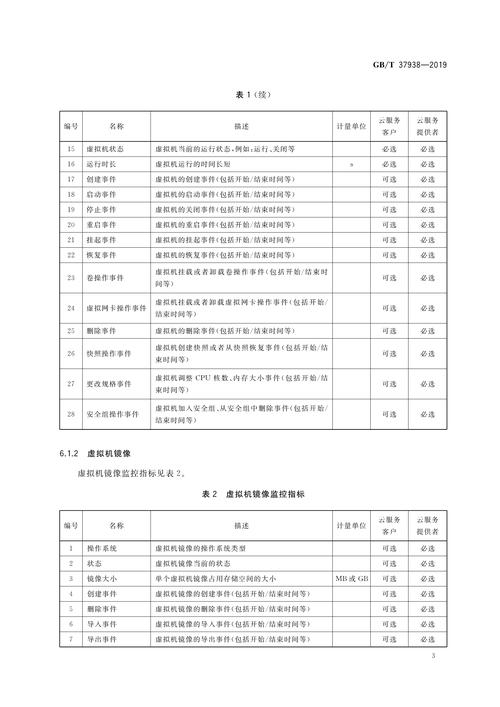

时延

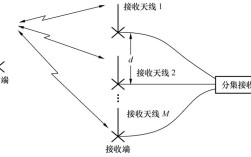

时延是指一个数据单元(如一个比特、一个数据包)从网络的发送端到接收端所花费的时间,它是衡量网络实时性的重要指标。

时延由四个主要部分组成:

-

发送时延

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 定义:将数据帧的所有比特推向链路所需的时间。

- 计算公式:发送时延 = 数据帧长度 / 信道带宽。

- 特点:取决于数据块的大小和信道带宽,数据块越大,带宽越低,发送时延越长。

-

传播时延

- 定义:信号在信道中传播一定距离所需的时间。

- 计算公式:传播时延 = 信道长度 / 信号传播速率。

- 特点:取决于物理距离和传输介质的性质(光速约为 2×10⁸ m/s),光纤中传播速度约为光速的2/3,距离越远,传播时延越长。

-

处理时延

- 定义:路由器或交换机收到数据帧后,进行处理(如检错、查找转发表等)所需的时间。

- 特点:通常为微秒或毫秒级,取决于设备的性能。

-

排队时延

- 定义:路由器或交换机在收到数据包后,如果线路繁忙,数据包需要在输入队列或输出队列中等待被处理或发送的时间。

- 特点:最不确定、变化最大的时延部分,网络越拥塞,排队时延越长。

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

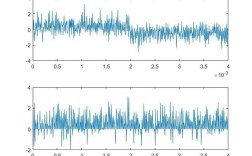

误码率

- 定义:指传输过程中出错的比特数占总传输比特数的比例。

- 计算公式:BER = 接收端出错的比特数 / 总传输的比特数。

- 单位:通常是一个很小的数,如 10⁻⁶, 10⁻⁹ 等。

- 意义:误码率是衡量数据传输可靠性和准确性的核心指标,它反映了信道受到噪声、干扰等影响的大小,对于文件传输、金融交易等对准确性要求高的应用,低误码率至关重要。

抖动

- 定义:指数据包在网络中传输时,其时延的变化程度,即数据包之间的时间间隔不再是固定的,而是忽大忽小。

- 单位:时间单位,如毫秒。

- 意义:抖动对于实时性应用(如在线视频会议、IP电话、在线游戏)是致命的,高抖动会导致声音断续、画面卡顿,严重影响用户体验,而像文件传输这样的非实时应用则对抖动不敏感。

总结表格

| 技术指标 | 中文名称 | 定义/描述 | 单位 | 核心意义 |

|---|---|---|---|---|

| Rate | 速率 | 单位时间内传输的信息量 | bps, 波特 | 衡量数据传输的速度 |

| Bandwidth | 带宽 | 信号或信道的频率宽度 | Hz | 决定信道的最大容量 |

| Throughput | 吞吐量 | 单位时间内实际通过的数据量 | bps, Bps | 衡量网络的实际性能 |

| Delay/Latency | 时延 | 数据从发送端到接收端的总时间 | 秒 | 衡量网络的实时性 |

| BER | 误码率 | 传输错误的比特占总比特的比例 | 无量纲 (如 10⁻⁹) | 衡量数据传输的可靠性 |

| Jitter | 抖动 | 数据包传输时延的变化程度 | 秒 | 影响实时应用的体验质量 |

这些指标相互关联,共同决定了整个通信系统的综合性能,在设计、选择和评估通信系统时,需要根据具体的应用需求对这些指标进行权衡和优化,对于视频通话,需要低时延、低抖动;对于文件备份,则需要高吞吐量、高可靠性(低误码率)。