思瑞三坐标品牌作为国内精密测量仪器领域的重要参与者,其发展历程、技术实力、市场表现及用户口碑共同构成了品牌综合评价的维度,从行业背景来看,三坐标测量机(CMM)是现代制造业中实现高精度尺寸、形位公差检测的核心设备,广泛应用于汽车、航空航天、模具、电子等行业,而思瑞品牌凭借自主研发与持续创新,在国内市场中占据了一席之地。

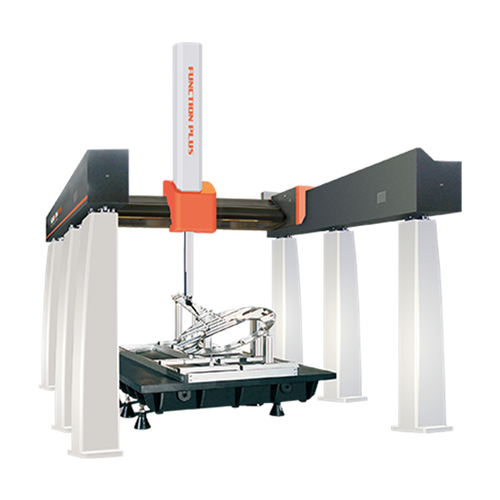

在技术实力方面,思瑞三坐标品牌注重核心技术的研发投入,拥有多项专利技术,涵盖机械结构设计、数控系统、传感器技术及数据处理软件等关键领域,其产品线覆盖移动桥式、固定桥式、龙门式、悬臂式等多种结构类型,可满足不同规格工件的测量需求,测量范围从中小型零件到大型重型工件均有覆盖,在精度控制上,思瑞通过优化导轨系统、驱动机构及温度补偿技术,部分高端机型可达到微米级测量精度,接近国际一线品牌的水平,其采用的高精度光栅尺和 Renishaw 探头系统,显著提升了测量重复性与稳定性,这对于精密制造领域尤为重要。

市场表现与用户口碑是衡量品牌实力的另一关键指标,思瑞三坐标凭借较高的性价比优势,在国内中端市场获得了广泛认可,尤其在汽车零部件、模具加工等对成本敏感的行业中,其产品普及率较高,相较于国外品牌如蔡司、海克斯康等,思瑞在价格上具有明显优势,同时通过本地化服务网络,能够提供更快捷的技术支持与维护响应,缩短了客户设备的停机时间,据行业调研数据显示,思瑞在国内三坐标测量机市场占有率逐年提升,尤其在中小企业用户群体中,品牌认知度较高,用户反馈普遍认为,思瑞设备操作界面友好,配套的测量软件功能完善,能够满足常规检测需求,且售后服务响应及时,配件供应充足。

与国际顶尖品牌相比,思瑞三坐标在某些方面仍存在差距,在超精密测量领域(如纳米级精度要求),其产品稳定性与一致性尚未达到国际领先水平;部分高端机型在动态测量性能、复杂曲面数据处理能力上,与国外品牌的技术积累仍有一定距离,在品牌全球化布局方面,思瑞的国际市场份额相对较小,海外服务体系尚未完全成熟,这在一定程度上限制了其向高端市场及国际市场的拓展。

从产品创新与迭代速度来看,思瑞近年来持续加大研发投入,推出了多款适应工业4.0需求的新机型,如配备自动化上下料系统、支持在线测量的智能三坐标设备,以满足智能制造对实时检测、数据追溯的需求,其自主研发的测量软件不仅具备基本几何元素测量、公差评价功能,还通过引入AI算法优化了路径规划与误差补偿,进一步提升了测量效率与准确性。

综合而言,思瑞三坐标品牌在国内市场中属于技术实力较强、性价比突出的主流品牌,尤其适合对测量精度要求较高、预算有限的中小企业用户,其在技术研发、本地化服务及市场响应速度方面具有显著优势,但在超精密技术、全球市场影响力等方面仍需持续突破,对于国内制造业而言,思瑞的出现打破了国外品牌在高端测量设备领域的垄断,推动了行业技术进步与成本下降,为国产精密测量仪器的发展树立了标杆。

相关问答FAQs

Q1:思瑞三坐标测量机与国外品牌相比,主要优势是什么?

A:思瑞三坐标的主要优势在于高性价比和本地化服务,相较于国外品牌,其设备价格通常低30%-50%,同时提供更快速的技术响应与售后支持,配件供应周期短,思瑞针对国内制造业特点优化了设备设计,如操作界面更符合国内用户习惯,测量软件集成常用行业标准,更适合中小企业的高性价比检测需求。

Q2:思瑞三坐标适合哪些行业使用?日常维护需要注意哪些问题?

A:思瑞三坐标广泛应用于汽车零部件、模具制造、电子通讯、航空航天等行业,尤其适合对尺寸精度、形位公差有较高要求的中大型零件检测,日常维护需注意:保持实验室恒温恒湿(温度20±2℃,湿度40%-60%),定期清洁导轨、测头及光栅尺,避免粉尘与油污污染;检查气源压力与水质,确保空气轴承正常运行;定期校准设备精度,每年至少进行一次全系统精度核查,并使用标准球、量块等校准工具验证测量数据准确性。