国际知名品牌 (技术领先,价格昂贵,适合高端研发和苛刻环境)

这些品牌通常在技术、精度、稳定性和耐用性方面处于行业顶端,是许多高校、科研院所和大型企业的首选。

-

Thermo Fisher Scientific (赛默飞世尔)

- 简介:科学服务领域的绝对巨头,产品线极其丰富。

- 特点:精度高、温控精准、稳定性好、智能化程度高、安全功能完善,其产品线覆盖从台式到大型工业级所有规格。

- 代表系列:Heracell系列、Isotemp系列等。

- 优势:技术实力雄厚,售后服务网络全球覆盖,是科研领域的“标杆”。

- 劣势:价格非常高。

-

Eppendorf (艾本德)

- 简介:德国生物技术设备制造商,以其移液器和离心机闻名,培养箱和干燥箱同样出色。

- 特点:做工极其精良,温控和均一性极佳,设计人性化,注重生物安全。

- 代表系列: incubator系列,其干燥箱同样继承了其高品质基因。

- 优势:在生命科学领域有极高的声誉,产品质量可靠。

- 劣势:价格昂贵,主要面向高端市场。

-

Memmert (美墨尔特)

- 简介:德国温控设备专家,专注于培养箱、干燥箱、烘箱等。

- 特点:以“精准”和“耐用”著称,号称“用不坏的烘箱”,其不锈钢内胆和加热技术非常出色。

- 代表系列:UN系列、UF系列。

- 优势:温度均匀性和控制精度极高,寿命极长,是追求极致性能用户的选择。

- 劣势:价格是所有品牌中最高的之一,性价比较低。

-

Binder (宾得)

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 简介:德国另一家知名的温控设备制造商,技术实力与Memmert相当。

- 特点:同样以高精度、高可靠性和长寿命闻名,产品设计和创新能力强。

- 代表系列:FD系列、UF系列。

- 优势:性能卓越,尤其在模拟环境方面有独到之处。

- 劣势:价格昂贵。

国内一线品牌 (性价比高,市场占有率高,适合工业和常规研发)

这些品牌经过多年发展,技术成熟,产品质量稳定,在国内市场占据主导地位,是大多数企业的首选。

-

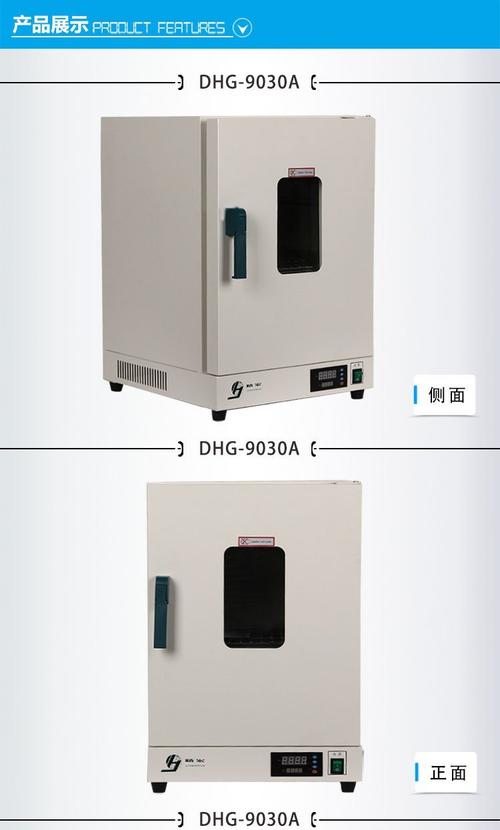

上海一恒科学仪器有限公司

- 简介:国内恒温设备领域的龙头企业之一,产品线非常全。

- 特点:型号众多,价格覆盖面广,从经济型到高端型都有,性价比极高,市场口碑好。

- 代表系列:DHG系列、DGG系列。

- 优势:技术成熟,质量稳定,售后服务网点多,采购和维护成本低。

- 劣势:在最高端精度和稳定性上与国际顶级品牌仍有差距。

-

上海精宏实验设备有限公司

- 简介:国内另一家老牌且实力雄厚的实验设备制造商。

- 特点:专注于实验室和工业用加热、制冷设备,品质可靠,性能稳定。

- 代表系列:DHG系列、DGF系列。

- 优势:产品质量有保障,是许多大型企业和高校的长期合作供应商。

- 劣势:品牌宣传和市场推广略逊于一恒。

-

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

- 简介:以医疗灭菌设备起家,在干燥箱、培养箱等领域也有很强的实力。

- 特点:注重产品的安全性和合规性,符合GMP等相关标准。

- 代表系列:GZX系列。

- 优势:在医疗、制药、食品等行业有很好的应用基础和口碑。

- 劣势:民用和普通工业市场的知名度可能不如前两者。

-

上海舜玛实验仪器有限公司

- 简介:发展迅速的实验仪器制造商,产品更新快,性价比突出。

- 特点:产品外观新颖,功能配置丰富,价格非常有竞争力。

- 优势:能提供多样化的选择,满足不同预算的需求。

- 劣势:品牌历史相对较短,长期口碑积累需要时间。

其他专业及区域品牌

除了上述一线品牌,市场上还有许多其他优秀的品牌,它们可能在特定区域或特定领域表现优异。

- 上海苏坤实业有限公司:产品线广,在行业内也有一定知名度。

- 金坛市医疗仪器厂:位于江苏金坛,该地区是实验仪器的重要生产基地,有许多优质厂家。

- 各地省级或市级科学仪器公司:有时也会贴牌生产或代理销售质量不错的本地品牌。

如何选择合适的品牌和型号?

选择哪个品牌,最终取决于您的具体需求和预算,建议从以下几个方面考虑:

-

使用场景

- 高端科研/苛刻环境:如果用于精密分析、样品预处理、对温度波动和均匀性要求极高,预算充足,首选Thermo Fisher, Eppendorf, Memmert, Binder。

- 常规工业/质量控制:用于产品干燥、老化测试、水分测定等,对性能要求稳定可靠,性价比是关键,一恒、精宏、博迅等国内一线品牌是绝佳选择。

- 教学/常规实验室:用于学生实验、一般样品干燥,对精度要求不高,可以选择这些国产品牌的经济型型号。

-

技术参数

- 温度范围:是室温+10℃到250℃,还是需要更高的温度(如300℃)?

- 控温精度:是±1℃还是±0.1℃?精度越高,价格越贵。

- 温度均匀性:箱内不同点的温差大小,对实验结果影响很大。

- 容积:根据一次处理的样品量来选择,从几十升到几百升不等。

- 升温速率:是需要快速升温还是缓慢升温?

-

预算

- 国际品牌:通常是国产品牌的数倍甚至十倍以上。

- 国产品牌:提供了从几千元到数万元不等的丰富选择,能满足绝大多数预算需求。

-

售后服务

选择在您所在地区有服务网点的品牌非常重要,这关系到设备出现故障后能否得到及时维修,国内品牌在这方面通常有优势。

总结建议

- 不差钱,追求极致:直接上Memmert或Thermo Fisher,一步到位。

- 追求性价比,用于工业和常规研发:上海一恒和上海精宏是绝对不会错的选择,市场占有率最高,口碑最好。

- 医疗、制药行业:可以重点考虑上海博迅,其产品更符合行业规范。

- 预算有限,用于教学或简单干燥:可以选择国产品牌的基础款,同样能满足基本需求。

在购买前,建议您先明确自己的核心需求,然后联系2-3家目标品牌的供应商,索取详细的技术参数和报价,进行综合比较后再做决定。