长虹液晶电视机维修流程是一个系统化、规范化的过程,需要维修人员具备专业的电子技术知识、严谨的逻辑分析能力以及规范的操作意识,整个流程从用户报修到最终维修完成,涉及多个环节,每个环节都直接影响维修效率和用户满意度,以下将详细阐述长虹液晶电视机维修的完整流程。

当用户遇到电视机故障时,通常会通过客服热线、线上平台或线下门店进行报修,客服人员会作为第一环节,详细记录用户的故障信息,包括电视机型号、购买时间、故障现象描述(如黑屏、无声音、图像异常、无法开机等)、是否自行进行过排查(如检查电源线、遥控器电池等)以及用户的联系方式和地址,这些信息是后续维修工作的重要参考,客服人员需要确保信息的准确性和完整性,同时向用户初步解答疑问,告知基本的注意事项和维修工程师的联系方式,安抚用户情绪。

接下来是上门检测环节,维修工程师在接到维修单后,会携带必要的工具和备件(如万用表、电烙铁、示波器、常用螺丝刀以及可能涉及到的易损件)在约定时间内到达用户家中,上门后,工程师首先会向用户确认故障现象,并观察电视机的外观是否有明显损坏(如屏幕碎裂、接口松动、外壳破损等),随后,会连接电源,对电视机进行初步通电测试,复现用户描述的故障,这一步至关重要,因为用户描述的故障可能与实际存在差异,工程师需要通过实际操作准确判断故障类型,在通电测试过程中,工程师会同时注意电视机是否有异常声响、异味或发热过高等现象,这些往往是判断故障部件的重要线索。

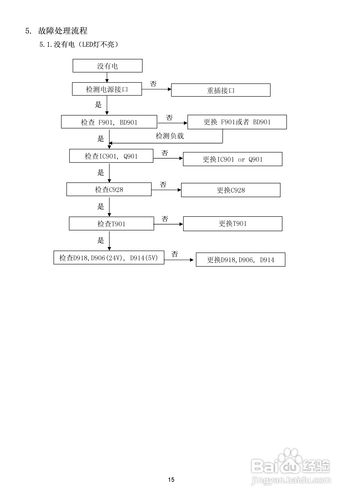

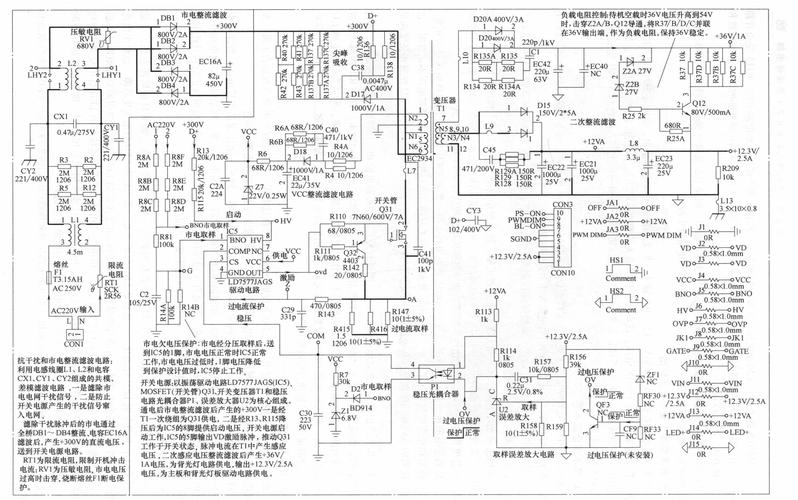

初步判断后,工程师会根据故障现象进行故障分析,液晶电视机的故障通常可分为电源故障、主板故障、屏幕故障、背光故障、逻辑板故障以及接口故障等几大类,完全无法开机通常与电源板或主板供电电路有关;有声音无图像可能与主板、逻辑板或屏幕驱动有关;图像闪烁或色彩异常可能是屏幕或排线问题;背光亮但无图像则可能是逻辑板故障,工程师需要结合理论知识,对故障进行定位,确定可能涉及的故障模块,为了进一步确认,工程师会拆卸电视机后盖(注意断电操作,并记录拆卸顺序和螺丝位置),使用专业工具对可疑部件进行检测,用万用表测量电源板的输出电压是否正常,检查主板上的电容是否鼓包、电阻是否烧毁,用万用表二极管档检测背光灯珠是否短路或断路等,对于复杂的信号问题,可能需要使用示波器检测关键测试点的波形,判断信号传输是否正常,在检测过程中,工程师需要做好记录,包括故障点、损坏元件的型号和参数等,以便后续维修或更换。

在确定故障部件后,进入维修或更换环节,如果损坏的是易损元件,如保险丝、电容、二极管等,工程师会尝试进行更换维修,更换元件时,需要确保使用与原元件参数完全一致的替代品,焊接操作要规范,避免虚焊、短路等情况,如果是模块故障,如电源板、主板、逻辑板等,由于维修难度较大且需要专业设备,通常建议直接更换整个模块,更换模块前,需要确认模块型号与电视机型号匹配,并检查新模块的外观是否完好,更换后,需要重新连接所有排线和接口,确保连接牢固,维修完成后,工程师会对电视机进行全面的通电测试,包括开机测试、图像显示测试、声音测试、功能按键测试(如音量调节、频道切换、输入源切换等),确保所有功能恢复正常,并且不再出现原有故障,会检查电视机在运行时的稳定性,观察一段时间是否有异常现象。

测试正常后,工程师会清理维修现场,将拆卸的部件和工具整理好,并向用户详细说明故障原因、维修过程以及更换的部件(如有),如果涉及收费项目,会向用户清晰列出费用明细,包括材料费和人工费,并在用户确认后开具维修凭证,工程师会在维修系统中完善维修记录,包括故障现象、故障原因、维修措施、更换部件、维修费用以及用户反馈等信息,为后续的产品质量分析和维修经验积累提供数据支持。

除了上述标准流程,维修过程中还需要注意安全事项,务必在断电的情况下进行拆卸和检测,避免触电风险,使用防静电工具,如防静电手环,避免静电损坏电子元件,注意操作规范,避免因操作不当导致二次损坏,如强行拆卸屏幕、用力拉扯排线等,对于屏幕等精密部件,要格外小心,防止划伤或破裂。

为了更清晰地展示常见故障现象与可能原因及检测方法,以下表格列出几种典型情况:

| 常见故障现象 | 可能原因 | 检测方法 |

|---|---|---|

| 完全无法开机,指示灯不亮 | 电源板故障、保险丝熔断、电源线未接好 | 检查电源线连接,测量电源板输入电压,检测保险丝是否导通,检查电源板元件是否明显损坏。 |

| 指示灯亮,无法开机 | 主板CPU电路故障、电源板输出电压异常 | 测量电源板各路输出电压是否正常,检查主板CPU供电电路,检测晶振是否起振。 |

| 有声音,无图像 | 逻辑板故障、屏幕驱动问题、主板未送出图像信号 | 检查主板到逻辑板的排线连接,用示波器检测主板输出的图像信号是否正常,观察屏幕是否有背光。 |

| 图像闪烁,色彩异常 | 屏幕排线接触不良、逻辑板故障、屏幕本身损坏 | 重新插拔排线,检测逻辑板供电和信号,更换屏幕测试。 |

| 背光不亮,有声音有图像 | 背光板故障、背光灯珠损坏、主板背光控制信号异常 | 检测背光板供电电压,用万用表检测灯珠是否短路或断路,测量主板背光控制信号输出。 |

相关问答FAQs:

问题1:液晶电视机屏幕出现一条竖线或横线,应该如何处理? 解答:屏幕出现竖线或横线通常是屏幕本身或其驱动电路(逻辑板)损坏导致的,这种情况一般无法通过简单的维修解决,因为液晶屏幕是精密部件,维修成本极高,接近甚至超过屏幕本身的价格,建议用户联系官方售后进行检测,如果确认是屏幕故障,通常需要更换整个屏幕,在保修期内且非人为损坏的,可以申请免费更换;已过保修期的,则需要用户承担屏幕费用。

问题2:长虹液晶电视机开机后黑屏,但能听到声音,可能是什么原因?如何初步排查? 解答:开机有声音但黑屏,说明电视机的音频处理和系统控制部分基本正常,故障可能出在图像显示部分,初步排查步骤如下:1. 检查背光:在较暗的环境下,仔细观察屏幕是否有非常微弱的光亮或图像轮廓,如果完全没有光亮,可能是背光板故障或背光灯珠损坏导致背光未点亮;如果有微弱图像,则可能是背光驱动电路问题,2. 检查信号源:尝试切换不同的输入源(如HDMI、AV、TV),排除是特定信号源的问题,3. 重启电视机:拔掉电源线,等待几分钟后再重新插上开机,有时可以临时解决因系统小故障导致的黑屏,4. 检查排线:如果用户自行拆卸过电视机或电视机受过撞击,可能是屏幕与主板之间的排线松动或接触不良,如果初步排查后问题依旧,建议联系专业维修人员进行上门检测,重点检测背光板、逻辑板以及主板输出的图像信号。