引言:什么是4G?

4G,即第四代移动通信技术,是3G技术的延伸,它不仅仅是对网速的提升,更是一次根本性的技术变革,旨在为用户提供高速率、低时延、高带宽的无线网络服务,真正实现“移动宽带”的梦想,国际电信联盟为4G设定的标准要求,其峰值下载速率必须达到100Mbps以上,这是3G时代的十倍以上。

4G的两个主要国际标准是:

- LTE (Long-Term Evolution,长期演进):由3GPP(第三代合作伙伴计划)制定,是目前全球最主流的4G标准。

- WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access):由IEEE制定,曾一度与LTE竞争,但最终市场份额远小于LTE。

我们今天所谈论的4G,绝大多数情况下指的就是LTE及其后续演进版本LTE-Advanced。

4G的核心目标与性能指标

4G的设计目标是构建一个全IP(Internet Protocol)的、高速率的、融合的移动通信系统,其关键性能指标包括:

| 指标 | 3G (HSPA+) | 4G (LTE-Advanced) | 提升意义 |

|---|---|---|---|

| 峰值速率 | 下行 ~42 Mbps, 上行 ~5.8 Mbps | 下行 ~1 Gbps, 上行 ~500 Mbps | 支持高清/4K视频、大文件下载 |

| 用户体验速率 | 下行 ~2-5 Mbps, 上行 ~1 Mbps | 下行 >10 Mbps, 上行 >5 Mbps | 保证日常应用的流畅体验 |

| 时延 | ~100 ms | < 10 ms | 支持实时交互、在线游戏、车联网 |

| 移动性 | 500 km/h | 500 km/h | 保持高铁、飞机等高速移动场景下的连接 |

| 频谱效率 | 较低 | 比3G提升3-4倍 | 在有限的频谱资源下,支持更多用户和更高速度 |

| 网络容量 | 较低 | 大幅提升 | 应对移动互联网爆炸式的数据增长 |

4G系统的关键技术与架构创新

4G的巨大性能提升源于一系列革命性的技术和架构变革。

核心网络架构:全IP化与扁平化

这是4G与3G最根本的区别。

- 全IP化:从用户终端到核心网,所有业务(语音、数据、视频)都承载在IP网络上,这使得网络更简单、更开放,易于与互联网融合。

- 扁平化:4G核心网极大地简化了网络层级。

- 3G网络架构:终端 -> 基站 -> RNC (无线网络控制器) -> 核心网(SGSN + GGSN),数据流需要经过RNC的复杂处理,时延高,架构复杂。

- 4G网络架构:终端 -> 基站 -> 核心网(S-GW + P-GW),去掉了RNC,基站直接与核心网连接,数据路径大大缩短,降低了时延和复杂度。

无线接入网技术:OFDM与MIMO

这是4G实现高速率的物理层基石。

-

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)

- 原理:将高速的数据流分解成多个并行的低速子数据流,每个子数据流在正交的、相互重叠的子载波上进行传输。

- 优势:

- 抗多径衰落:将宽带信道划分为多个窄带子信道,有效克服了无线信道的频率选择性衰落。

- 频谱效率高:子载波正交排列,可以无缝衔接,节省了保护带,提高了频谱利用率。

- 实现简单:可以使用高效的IFFT/FFT算法进行调制解调。

- 应用:OFDM是LTE物理层传输的核心技术。

-

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 原理:在基站和终端两端都使用多根天线,通过空间分集、空间复用等技术,在同一频谱资源上同时传输多路数据。

- 优势:

- 空间复用:在不增加带宽的情况下,成倍提升系统容量和峰值速率,2x2 MIMO理论上可以将速率翻倍。

- 空间分集:通过多天线发送/接收相同的信号,提高链路的可靠性,降低误码率,增强覆盖。

- 应用:LTE系统普遍采用2x2、4x4甚至更高阶的MIMO配置。

语音解决方案:VoLTE

在4G全IP网络中,传统的电路域语音通话(2G/3G的CSFB方案)已不适用,VoLTE(Voice over LTE)是4G时代的标准语音解决方案。

- 原理:将语音通话作为一种数据业务,通过LTE网络承载。

- 优势:

- 高清语音:支持更宽的频带,通话音质远超传统电话。

- 接续快:呼叫建立时间(< 0.5秒)远小于2G/3G。

- 业务融合:通话和上网可同时进行,无需回落到2G/3G网络。

网络虚拟化与软件定义

4G网络开始引入软件定义网络和网络功能虚拟化的理念,使得网络更加灵活和可编程,为5G的云化、服务化架构奠定了基础。

4G系统的组成

一个完整的4G系统可以分为三大部分:

- UE (User Equipment,用户设备):就是我们手中的智能手机、平板电脑、数据卡等。

- E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进的UMTS陆地无线接入网):

- 核心是eNodeB (eNB),即我们常说的4G基站。

- eNB负责无线资源管理、用户接入控制、数据调度和转发等功能,它比3G的基站功能更强大,直接与核心网连接。

- EPC (Evolved Packet Core,演进的分组核心网):

- MME (Mobility Management Entity):移动性管理,负责用户接入、鉴权、寻呼、切换控制等。

- S-GW (Serving Gateway):服务网关,负责用户数据的路由和转发,是eNB和P-GW之间的数据关口。

- P-GW (Packet Data Network Gateway):PDN网关,是用户连接外部数据网络(如互联网)的出口,负责IP地址分配、计费等。

- HSS (Home Subscriber Server):归属用户服务器,存储用户的签约信息、位置信息等,相当于4G时代的“SIM卡数据库”。

4G的应用与影响

4G的普及彻底改变了人们的生活和社会的运作方式。

- 移动互联网的爆发:催生了短视频(抖音/TikTok)、直播、移动支付(支付宝/微信支付)、共享经济(滴滴/Uber)、O2O服务等海量应用。

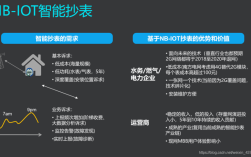

- 催生新业态:为物联网的发展提供了基础,如共享单车、智能表计、可穿戴设备等。

- 媒体娱乐革命:使得高清/4K视频流、在线游戏、云游戏成为可能。

- 推动社会信息化:在智慧城市、远程医疗、车联网等领域进行了初步探索。

4G的演进:LTE-Advanced Pro (4.5G/Pre-5G)

在5G商用之前,4G并没有停止发展,而是演进到了LTE-Advanced Pro,也被称为5G或Pre-5G,它引入了5G的部分关键技术,为5G的到来铺平了道路。

- 关键技术:

- CA (Carrier Aggregation,载波聚合):将多个不连续的频段捆绑在一起,以获得更大的带宽,提升峰值速率。

- 256-QAM (更高阶的调制):在一个符号上传输更多的数据比特,提升频谱效率。

- Massive MIMO (大规模天线):在基站侧部署数十甚至上百根天线,通过波束赋形,精准地将能量聚焦到用户,大幅提升网络容量和覆盖。

- LAA (Licensed-Assisted Access,授权辅助接入):允许运营商在非授权频段(如Wi-Fi频段)上使用LTE技术,以分流数据压力,提升网络容量。

总结与展望

**4G是一次里程碑式的技术飞跃,它通过全