dcdc电源技术指标是衡量其性能、适用性和可靠性的关键参数,涵盖了输入输出特性、电气性能、动态响应、安全保护等多个维度,这些指标不仅决定了电源能否在特定场景下稳定工作,还影响着系统的整体效率、成本和寿命,以下从核心指标、辅助指标及测试标准等方面进行详细阐述。

输入特性指标

输入特性主要描述DCDC电源对前端电源的适应能力及工作范围。

- 输入电压范围(Input Voltage Range):指电源能正常工作的最小和最大输入电压区间,12V输入的DCDC电源可能支持9-18V宽范围输入,适用于车载等电压波动较大的场景。

- 输入电压精度(Input Voltage Accuracy):实际输入电压与标称值的偏差范围,通常由前端电源稳定性决定,一般要求±5%以内。

- 输入电流(Input Current):在额定负载下,电源从输入端汲取的电流值,需结合输入电压计算输入功率(P_in=V_in×I_in)。

- 输入冲击电流(Inrush Current):电源启动瞬间输入端的最大电流,可能对前端电路造成冲击,需通过软启动电路限制,通常要求低于额定输入电流的5-10倍。

- 输入阻抗(Input Impedance):输入端的等效阻抗,影响电源与前级电路的匹配,高阻抗可降低对前级负载的影响。

输出特性指标

输出特性直接关系到电源对负载的供电质量,是核心评估维度。

- 输出电压(Output Voltage):电源的额定输出值,如5V、3.3V等,需根据负载需求确定。

- 输出电压精度(Output Voltage Accuracy):实际输出电压与标称值的偏差,包括负载调整率、线性调整率等因素的综合误差,通常要求±1%~±3%。

- 负载调整率(Load Regulation):输入电压不变时,负载电流从空载到满载变化导致的输出电压波动,计算公式为ΔV_out/V_out×100%,优质电源可控制在±0.5%以内。

- 线性调整率(Line Regulation):负载不变时,输入电压在范围内波动导致的输出电压变化,计算公式同负载调整率,要求±0.3%以内。

- 输出电流能力(Output Current Capability):电源能持续输出的最大电流,需考虑过流保护点及散热设计,如10A/20A等。

- 纹波与噪声(Ripple and Noise):输出电压中的交流分量,包括纹波(低频,与开关频率相关)和噪声(高频,由开关动作产生),通常要求峰峰值不超过输出电压的1%,如5V输出纹波≤50mVpp。

- 输出电压可调范围(Adjustable Range):部分电源支持通过外部电阻调节输出电压,一般标称值的±10%~±20%可调。

电气性能指标

电气性能反映电源的能量转换效率及动态响应能力。

- 转换效率(Efficiency):输出功率与输入功率的比值(η=P_out/P_in×100%),是衡量电源节能性的关键指标,同步整流架构的DCDC电源效率可达90%-95%,传统二极管整流效率约为80%-90%。

- 开关频率(Switching Frequency):功率开关管的开关动作频率,影响电源体积、效率及噪声,高频化(如500kHz-2MHz)可减小电感电容体积,但会增加开关损耗。

- 动态响应(Transient Response):负载突变时输出电压的恢复能力,用“恢复时间”和“过冲/下冲幅度”衡量,负载从50%突变为100%时,过冲≤5%,恢复时间≤50μs。

- 功率因数(Power Factor, PF):适用于交流输入的DCDC电源,表征输入电流与电压的相位对齐程度,PF>0.9为高功率因数设计。

保护功能指标

保护功能确保电源及负载在异常工况下的安全性。

- 过压保护(Over Voltage Protection, OVP):输出电压超过阈值时关闭输出,阈值通常为标称值的110%-120%。

- 过流保护(Over Current Protection, OCP):输出电流超过限值时触发保护,分为恒流限制(折叠式)和关断式两种。

- 短路保护(Short Circuit Protection, SCP):输出端短路时快速切断电路,防止元件损坏。

- 过温保护(Over Temperature Protection, OTP):内部温度超过阈值(如125℃)时降额或关断输出。

- 欠压锁定(Under Voltage Lockout, UVLO):输入电压低于下限值时禁止启动,避免异常工作。

环境与可靠性指标

环境适应性决定了电源的适用场景及寿命。

- 工作温度范围(Operating Temperature Range):电源能正常工作的环境温度区间,如-40℃~85℃(工业级)、-20℃~70℃(商业级)。

- 存储温度范围(Storage Temperature Range):电源非工作状态下的温度承受能力,通常为-65℃~150℃。

- 湿度要求(Humidity Requirement):相对湿度5%~95%,无凝露。

- 振动与冲击(Vibration and Shock):适用于车载、航空航天等场景的电源需通过振动(如5-2000Hz,10g)和冲击(如30g,11ms)测试。

- 平均无故障时间(Mean Time Between Failures, MTBF):衡量可靠性指标,通过加速寿命测试计算,通常要求>100,000小时。

其他指标

- 尺寸与重量(Size and Weight):对便携设备或空间受限场景至关重要,如模块化DCDC电源的封装尺寸(如1/4 Brick、1/8 Brick)。

- 隔离电压(Isolation Voltage):输入输出端之间的耐压能力,如1500VAC/3000VDC,用于医疗、工业等需要电气隔离的场景。

- 电磁兼容性(EMC):包括传导骚扰(EN55032 Class A/B)、辐射骚扰及抗干扰能力,需符合相关标准(如FCC、CE)。

关键指标对比表(以常见5V/2A DCDC模块为例)

| 指标类型 | 参数项 | 典型值范围 | 测试条件 |

|---|---|---|---|

| 输入特性 | 输入电压范围 | 7-36V | 全负载范围 |

| 输入冲击电流 | <10A | 冷启动,Vin=12V | |

| 输出特性 | 输出电压精度 | ±1% | Vin=12V,Iout=0-2A |

| 负载调整率 | ±0.3% | Vin=12V,Iout=0.2A→2A | |

| 纹波噪声 | <50mVpp | 全负载,20MHz带宽 | |

| 电气性能 | 转换效率 | 92%-94% | Vin=12V,Iout=1A |

| 开关频率 | 300kHz | 固定频率 | |

| 保护功能 | 过压保护点 | 5V±0.2V | 逐渐升高Vin至OVP触发 |

| 过流保护类型 | 恒流限制(2.2A±0.1A) | 短路测试 | |

| 环境可靠性 | 工作温度范围 | -20℃~+70℃ | 全负载 |

| MTBF >200,000小时 | 45℃环境,贝尔实验室模型 |

相关问答FAQs

Q1: 如何根据负载需求选择DCDC电源的输出电流能力?

A: 需考虑负载的最大工作电流、启动电流及冗余设计,一般选择电源额定电流为最大负载电流的1.2-1.5倍,例如负载最大电流为1.5A,可选2A电源;若负载有启动冲击(如电机),需预留更大余量或选择支持峰值电流的电源,同时需确认电源的散热能力,确保在满载时温升不超过安全阈值(如外壳温度<85℃)。

Q2: DCDC电源的纹波过大可能对系统造成哪些影响?如何降低纹波?

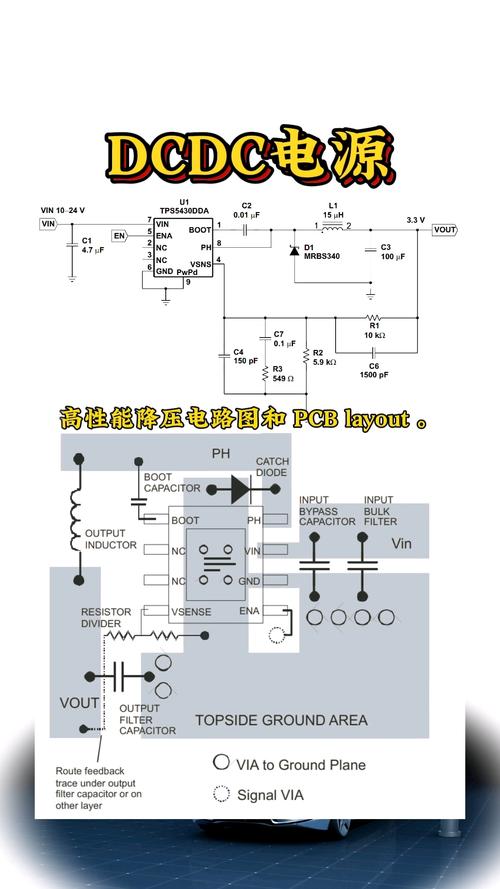

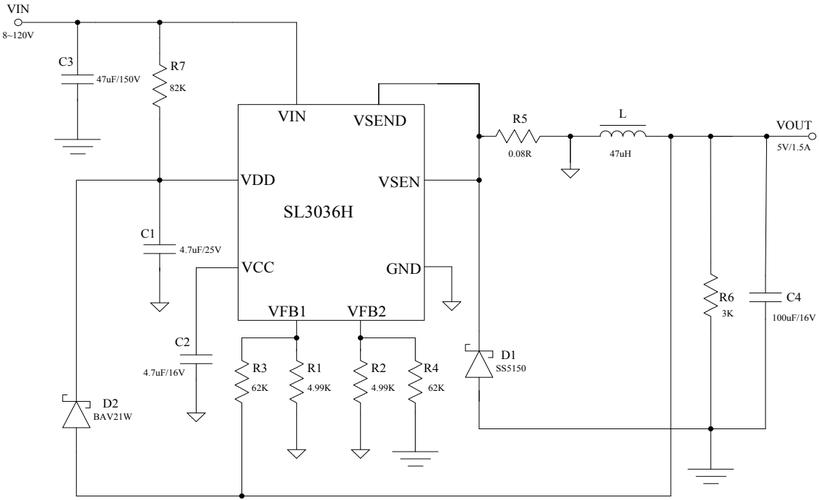

A: 纹波过大可能导致数字电路逻辑错误、模拟信号信噪比下降、射频系统性能恶化等问题,降低纹波的方法包括:①优化输出滤波电路,增大LC滤波参数(需权衡动态响应);②选择低ESR的输出电容(如陶瓷电容);③优化PCB布局,缩短输出回路路径;④采用同步整流技术降低开关损耗;⑤在反馈环路增加补偿网络提升高频噪声抑制能力,若纹波仍不达标,可考虑后级增加LDO线性稳压电路进一步滤波。