L39F1590B维修是一项需要专业知识和细致操作的技术工作,涉及对液晶电视硬件、软件及电路系统的全面检测与故障排除,维修前需明确故障现象,如无法开机、无图像、声音异常、屏幕闪烁等,并结合用户反馈和初步观察缩小故障范围,再通过专业工具进行针对性排查。

维修前准备与安全注意事项

- 工具准备:需配备万用表、示波器、电烙铁、热风枪、螺丝刀套装、隔离变压器、编程器(如需刷机)等,万用表用于检测电压、电阻及通断,示波器用于观察信号波形,确保测量精度。

- 安全防护:液晶电视内部存在高压部件(如背光驱动板、电源板),维修前务必断电并等待电容完全放电(建议等待10分钟以上),佩戴防静电手环,避免静电损坏敏感电子元件。

- 资料查询:获取L39F1590B的电路原理图、维修手册或点位图,对照图纸分析关键电路(如电源电路、主板驱动电路、背光电路等),避免盲目操作。

常见故障分类与维修流程

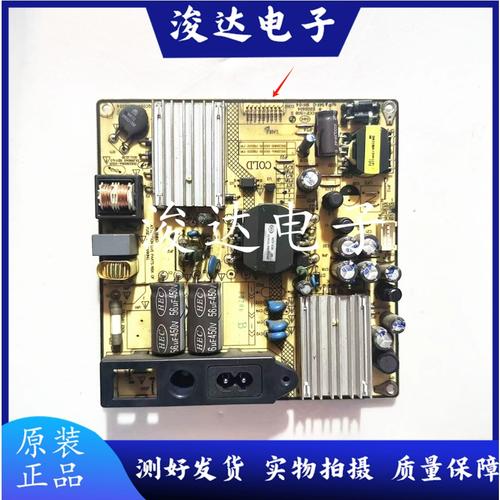

电源故障

电源故障是电视无法开机的常见原因,主要表现为指示灯不亮或闪烁,需重点检测电源板:

- 输入端检测:使用万用表交流档测量AC电源输入端是否有220V电压,若无,检查电源线、保险管是否熔断,保险管熔断需进一步排查整流桥、滤波电容、开关管等元件是否击穿。

- 输出端检测:电源板输出电压包括5V、12V、24V等(具体以图纸为准),若输出电压异常或无输出,需检测PWM控制器(如OB2268、SG6848等型号)及其外围电路,如反馈电阻、光耦是否损坏。

- 元件更换:常见损坏元件包括滤波电容(鼓包、失容)、开关管(短路)、稳压二极管等,更换时需选用同型号、同参数元件,避免参数不匹配导致二次故障。

背光故障

背光故障表现为屏幕黑屏但伴音正常,或屏幕有图像但亮度不均、闪烁,需检查背光驱动板(LED驱动板)和背光条:

- 背光驱动板检测:测量驱动板输出端是否有电压(通常为30-60V,依LED数量而定),若无输出,检测驱动板上的MOS管、驱动IC(如OZ9938、LD7552等)及保险电阻是否损坏,若输出电压不稳定,需检查反馈电路和电容。

- 背光条检测:使用万用表二极管档或背光测试棒逐段检测LED灯珠是否损坏,若某段不亮,可能是灯珠开路或损坏,需更换对应灯珠或整条背光条,维修时注意背光条电压较高,避免触电。

- 逻辑板关联:若背光驱动板信号输入端异常,需检查主板送出的背光使能信号(BL-ON)和亮度信号(BL-PWM),可通过示波器观察信号波形是否正常。

主板与驱动故障

主板故障可能导致图像异常、无信号或功能失灵,逻辑板故障则可能导致图像花屏、色彩失真等。

- 主板检测:重点检测电源管理IC、晶振、复位电路及接口电路,如HDMI接口无信号,需检测接口针脚是否氧化、排线是否松动,或更换接口芯片,若主板CPU工作异常(如无复位电压),需检测复位电路和供电电压。

- 逻辑板检测:图像花屏或色彩异常时,需检测逻辑板供电(通常为5V或12V)、LVDS排线接口是否接触良好,以及TCON芯片(如SSD1963、NT68663等)是否损坏,可通过加热法(电烙铁低温触碰芯片引脚)判断虚焊故障。

- 软件故障:若电视出现开机卡logo、反复重启等软件问题,需使用编程器备份原厂程序,再刷入对应版本的固件,或进入工程模式进行初始化设置(不同品牌进入方式不同,如需组合键或调试菜单)。

其他故障

- 声音异常:如无声、杂音,需检测音频功放IC(如TDA7492、TPA3116等)、音频接口及静音控制电路,测量功放供电是否正常,输入音频信号是否存在。

- 遥控失灵:检查遥控器电池、红外发射管是否损坏,或电视红外接收头是否故障(可通过手机摄像头观察接收头是否有红外光发射)。

维修后测试与注意事项

故障修复后,需进行全面测试:

- 上电测试:先不装后盖,通电观察指示灯状态、背光是否点亮,是否有异常声音或气味。

- 功能测试:测试图像显示、伴音、频道切换、接口输入(HDMI、USB、AV等)是否正常,确保所有功能恢复。

- 稳定性测试:连续开机运行1-2小时,观察是否出现故障复现现象,避免元件热稳定性问题。

- 记录维修过程:详细记录故障原因、更换元件、维修方法,便于后续参考和追溯。

相关问答FAQs

问题1:L39F1590B电视开机后指示灯亮但屏幕黑屏,有伴音,如何排查?

解答:此类故障通常由背光系统异常导致,首先检查背光驱动板输出电压是否正常(可用万用表测量输出端子);若电压正常,检查背光条灯珠是否损坏(用背光测试棒或万用表二极管档检测);若背光条正常,则可能是背光驱动板信号接收端故障,需检查主板送出的BL-ON和BL-PWM信号是否到位,可通过示波器观察波形,若以上均正常,可能是逻辑板输出信号异常,需进一步检测。

问题2:维修L39F1590B时,更换电源板后出现输出电压过高导致元件烧毁,是什么原因?

解答:通常是由于电源板型号不匹配或反馈电路未正确连接导致,需确认更换的电源板与原型号参数完全一致(包括输出电压、功率接口定义等),若型号一致但电压仍高,可能是反馈电阻(如取样电阻)参数漂移或光耦损坏,导致PWM控制器误判输出电压,需重点检测反馈回路元件,建议更换原厂或认证兼容电源板,避免非标件引发连锁故障。