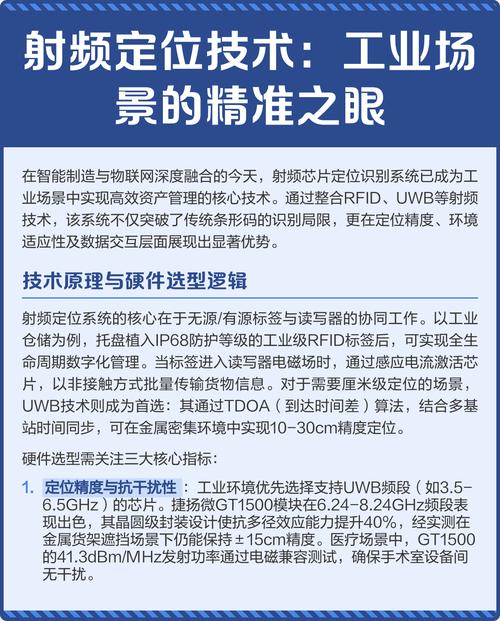

射频定位技术用于鼠标,主要通过无线射频信号实现鼠标与计算机之间的精准数据传输和位置追踪,相较于传统红外或蓝牙技术,具有传输距离远、抗干扰能力强、定位精度高等优势,逐渐成为高端输入设备的核心技术之一,其工作原理基于射频信号的发射与接收:鼠标内置射频模块(如2.4GHz频段)将移动轨迹、按键操作等数据调制成射频信号,通过天线发送给接收器(USB接口的射频适配器),接收器解码后传输给计算机,从而完成指令的实时响应,这一过程中,射频信号的调制方式(如FSK、GFSK)和信道跳频技术有效避免了与Wi-Fi、蓝牙等其他设备的信号冲突,确保数据传输的稳定性。

在定位精度方面,射频技术通过优化信号调制算法和天线设计,实现了像素级的精准控制,采用光学传感器与射频模块协同工作的方案,光学传感器采集鼠标移动表面的图像,射频模块将图像处理后的位移数据高速传输,配合1000Hz以上的 polling rate(轮询率),可将延迟控制在1ms以内,满足电竞、设计等高精度场景需求,射频定位技术的传输距离通常可达10米以上,部分高端产品通过增强天线功率和信号优化,甚至支持15-20米的无障碍传输,适用于家庭影院、会议室等大空间环境。

射频定位技术的抗干扰能力是其核心优势之一,传统无线鼠标易受2.4GHz频段的其他设备(如无线路由器、微波炉)干扰,导致信号中断或定位漂移,而现代射频定位技术采用自适应跳频技术,实时监测频段环境,自动切换至干扰最小的信道,同时通过前向纠错编码(FEC)技术,对传输中的数据包进行错误检测与修复,确保数据完整性,某些电竞鼠标在复杂电磁环境下,仍能保持99.9%的信号传输成功率,大幅提升了用户体验。

从应用场景来看,射频定位技术鼠标可分为消费级和专业级两大类,消费级产品注重性价比和通用性,采用基础射频模块,支持多设备连接(如一键切换连接电脑和平板),续航时间可达6个月以上;专业级产品则针对电竞、设计等场景,通过更高精度的光学传感器(如16000 DPI)、低延迟技术(0.5ms响应)和可编程按键,满足用户对性能的极致追求,某款专业射频鼠标内置AI算法,可根据用户使用习惯自动调整DPI灵敏度,进一步提升了定位的精准度和适应性。

| 特性 | 传统红外鼠标 | 蓝牙鼠标 | 射频定位鼠标 |

|---|---|---|---|

| 传输距离 | ≤2米 | ≤10米 | 10-20米 |

| 定位精度 | 中(约800 DPI) | 中高(约1200 DPI) | 高(可达16000 DPI) |

| 抗干扰能力 | 弱 | 中 | 强(自适应跳频) |

| 延迟 | 约8ms | 约5ms | ≤1ms(电竞级) |

| 续航时间 | 3-6个月 | 6-12个月 | 3-12个月(视功能而定) |

尽管射频定位技术优势显著,但也存在一定局限性,射频模块的功耗较高,需搭配低功耗设计(如自动休眠模式)来延长电池寿命;接收器需占用USB接口,部分产品支持纳米接收器收纳设计以提升便携性,射频信号的穿透能力较强,但在金属障碍物较多的环境下仍可能出现信号衰减,需优化天线布局来改善。

相关问答FAQs:

Q1:射频定位鼠标与蓝牙鼠标相比,有哪些优势?

A1:射频定位鼠标在延迟、抗干扰能力和定位精度上更优,射频鼠标延迟可低至1ms,而蓝牙鼠标通常为5-8ms;射频技术通过自适应跳频避免信号冲突,而蓝牙在2.4GHz频段易受其他设备干扰;射频鼠标支持更高的DPI和轮询率,适合电竞等高精度场景。

Q2:射频定位鼠标的续航时间如何?是否需要频繁充电?

A2:射频定位鼠标的续航时间因产品设计和功能而异,普通消费级产品可达6-12个月,专业电竞级产品因高性能传感器和高轮询率,续航约为3-6个月,多数产品采用AA或AAA电池,部分高端型号支持锂电池快充,无需频繁更换电池,日常使用维护成本较低。