32L08HR电源维修是一项需要专业知识和细致操作的技术工作,该型号电源常见于液晶显示器等电子设备中,其核心功能是将市电转换为稳定的直流电压,为设备内部电路提供可靠能源,维修前需充分了解电源板的基本结构,主要包括交流输入滤波电路、整流滤波电路、PWM控制芯片、开关管、变压器、输出整流滤波电路及保护电路等部分,故障现象通常表现为无输出电压、输出电压不稳、开机无反应或屡损开关管等,需结合电路原理和检测工具逐步排查。

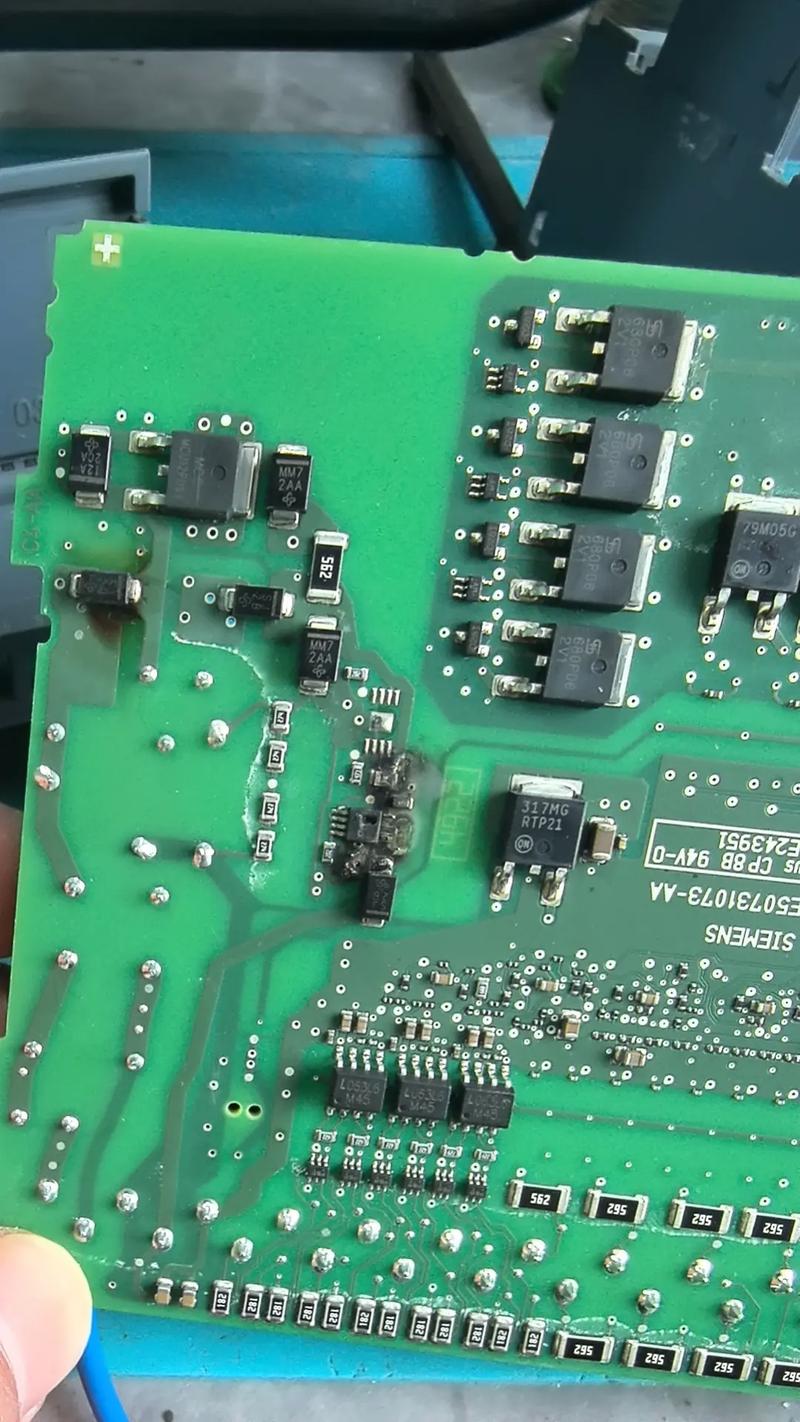

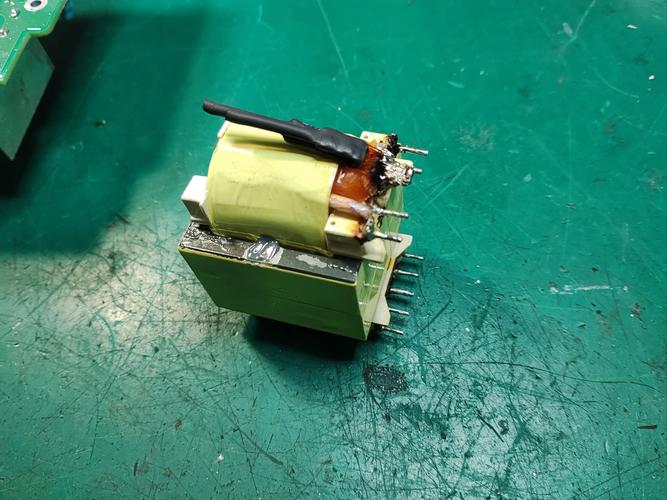

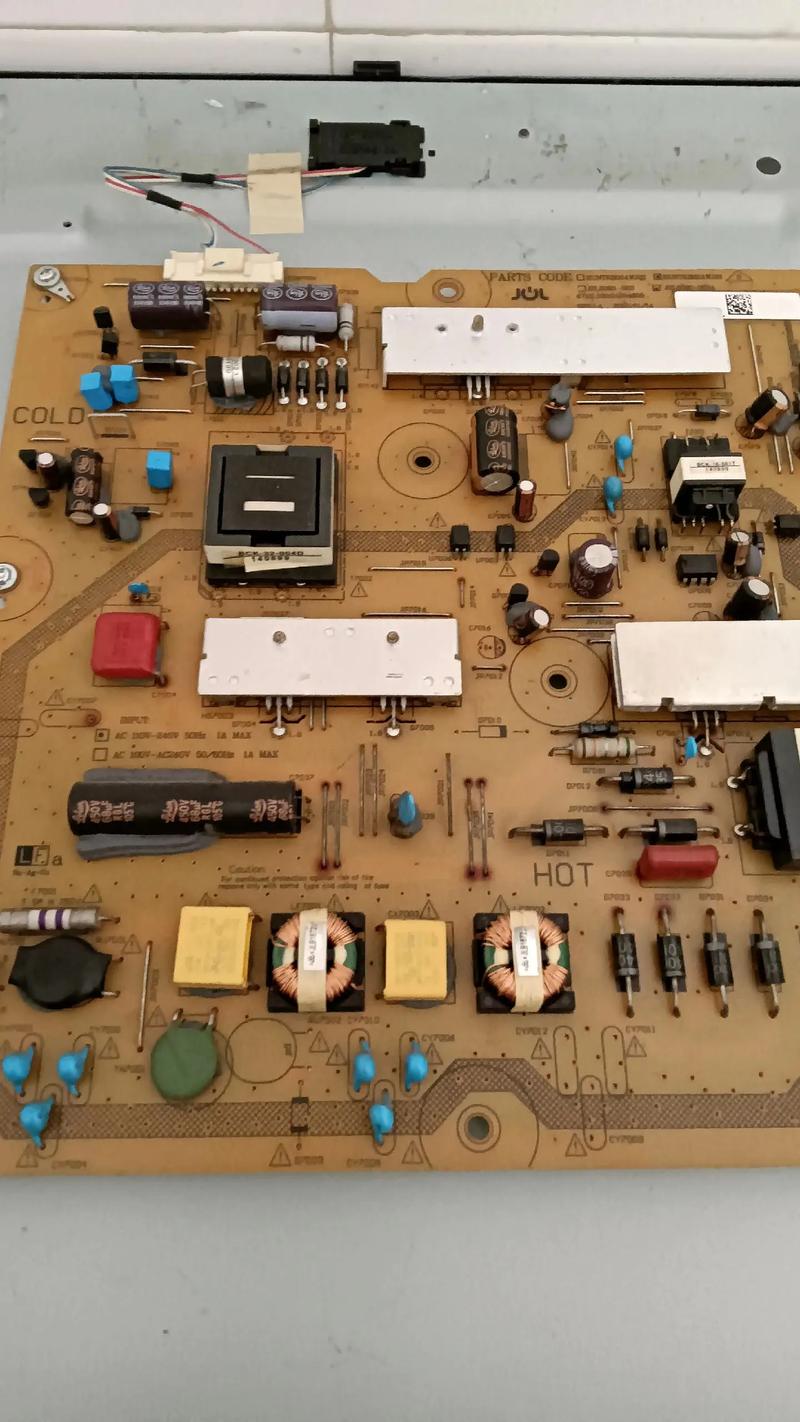

安全操作是维修的前提,必须确保电源板与市电完全断开,并使用大功率电阻对滤波电容进行放电,避免残留电荷造成电击或元件损坏,维修时可准备维修手册或电路图,对照实物标注的关键测试点进行检测,常见故障点及排查方法如下:一是交流输入部分,检查保险管是否熔断,若熔断需进一步排查整流桥、抗干扰电容及开关管是否存在短路现象;若保险管完好,则需测量市电输入端电阻,判断是否存在开路或短路故障,二是整流滤波电路,重点检测整流二极管的正向压降和反向电阻,以及滤波电容是否鼓包、漏液,可用万用表电容档或替换法验证电容容量,三是PWM控制芯片,该芯片是电源的“大脑”,通常型号如TL494、KA7500等,需检测其供电端、反馈端及输出驱动脚的电压是否正常,若芯片异常需更换同型号芯片,并检查外围元件如定时电阻、电容是否变质,四是开关管及变压器,开关管易因过压、过流或散热不良损坏,可用万用表二极管档检测其三个电极间的阻值,判断是否击穿;变压器则需检查初级、次级绕组是否开路,绝缘性能是否良好,必要时可使用匝间短路测试仪检测,五是输出整流滤波电路,输出电压异常时,需检查整流二极管(如肖特基二极管)是否正向压降过大或漏电,滤波电容是否失效,可通过测量输出端电压纹波判断电容性能。

在实际维修中,可借助表格记录关键测试点的正常电压与实测电压,便于快速定位故障,对于32L08HR电源板,PWM芯片(如TL494)的供电端(第12脚)正常电压为+12V,误差放大器同相输入端(第1脚)为2.5V左右,输出驱动端(第9、10脚)应有交替变化的脉冲波形;开关管D极电压在开机瞬间应有跳变,变压器次级整流二极管负极应有对应的直流输出电压,若实测电压与正常值偏差较大,需沿信号流向逆向检查相关元件。

维修过程中还需注意保护电路的触发情况,过压保护、过流保护电路动作会导致电源无输出,可尝试断开保护电路的检测点(如光耦反馈端),若电源恢复正常,则说明保护电路因主电路故障被触发,需重点排查故障根源,而非简单解除保护,散热问题不容忽视,开关管、变压器等大功率元件需更换同规格散热片,并在维修后检查散热硅脂是否老化,确保散热良好。

相关问答FAQs:

-

问:32L08HR电源维修时,开机瞬间即烧保险管,可能的原因有哪些?

答:开机瞬间烧保险管通常表明存在严重短路故障,常见原因包括:整流桥(全桥)中二极管击穿短路;开关管(如MOSFET)D-S极间短路;输入端滤波电容严重漏液或击穿;抗干扰电路(如X电容、共模电感)短路,需逐一断开可疑元件,用万用表电阻档检测对地电阻,找出短路点并更换损坏元件,同时需检查PWM芯片驱动电路是否异常导致开关管失控。 -

问:电源输出电压偏低,但负载正常,如何排查?

答:输出电压偏低且负载正常时,重点检查以下部分:一是PWM芯片的反馈电路,包括光耦、精密稳压源(如TL431)及取样电阻网络,若光耦失效或TL431性能不良会导致反馈不足,使输出电压下降;二是输出整流滤波电路,肖特基二极管正向压降增大或滤波电容容量减小会导致内阻增大,输出电压带载能力下降;三是开关管性能下降或变压器次级绕组匝间短路,导致能量传输效率降低;四是市电输入电压过低,需测量交流输入端电压是否在正常范围内。