无线充电技术作为近年来快速发展的能量传输方式,已在消费电子、医疗设备、电动汽车等领域得到广泛应用,但其核心瓶颈之一——传输距离限制,始终是科研与产业界关注的焦点,从最初的电磁感应式到后来的磁共振式、无线电波式,再到新兴的激光与超声波技术,无线充电的传输距离虽不断突破,但仍受限于物理定律与技术成本,难以实现“无限制”远距离供电,本文将从技术原理、极限距离现状、影响因素及未来突破方向等维度,深入探讨无线充电技术的距离边界。

无线充电技术的核心原理与距离关联性

无线充电的本质是通过电磁场、声波或光波等媒介,将能量从发射端(Tx)传递至接收端(Rx),其传输距离主要由技术路径决定,当前主流技术可分为四类,每类的距离潜力存在显著差异:

-

电磁感应式:基于法拉第电磁感应定律,通过发射线圈与接收线圈的磁场耦合实现能量传递,该技术技术成熟、成本低,但耦合效率随距离增加呈指数级下降,通常仅支持毫米至厘米级距离(如手机无线充电板需贴近使用),极限距离一般不超过5厘米,且对线圈对齐精度要求极高。

-

磁共振式:在电磁感应基础上增加谐振电容,使发射与接收线圈在特定频率下共振,实现中距离(米级)能量传输,典型应用如电动汽车无线充电(停车充电时),其传输距离可达10-50厘米,实验室环境下通过优化线圈尺寸与谐振频率,曾实现1米左右的传输,但效率已降至40%以下,且随距离增加需大幅提升发射功率。

-

无线电波式:类似射频识别(RFID)技术,通过天线将电能转换为无线电波定向发射,接收端通过整流电路转换回直流电,该技术理论上可实现远距离传输,如Wi-Fi充电、物联网设备供电等,但能量衰减严重(自由空间中电磁波功率与距离平方成反比),目前商业化产品(如 Energous WattUp)传输距离约3-5米,效率仅10%-20%,且需发射阵列与接收端精准定向。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

新兴技术(激光/超声波):激光无线充电通过聚焦激光束将能量转化为电能,适合无人机、航天器等超远距离场景,实验室已实现1公里级传输,但受大气衰减、遮挡物影响大,且需解决安全性与接收端光电转换效率问题(目前约30%-50%),超声波则利用声波能量穿透非金属障碍物,传输距离可达数米,但功率低(仅适用于毫瓦级设备)、方向性差,尚未普及。

无线充电极限距离的现状与挑战

当前无线充电技术的极限距离因技术路径不同而呈现阶梯式分布,但共同面临“效率-距离-功率”的三角制约关系,以下为不同技术下的极限距离与效率对比:

| 技术类型 | 典型传输距离 | 极限实验距离 | 传输效率 | 主要挑战 |

|---|---|---|---|---|

| 电磁感应式 | 1-5厘米 | 10厘米 | 80%-90% | 距离敏感,需严格对齐 |

| 磁共振式 | 10-50厘米 | 1米 | 40%-70% | 功率需求高,成本上升 |

| 无线电波式 | 3-5米 | 10米 | 10%-20% | 能量衰减快,安全性低 |

| 激光式 | 50-500米 | 1公里以上 | 30%-50% | 大气干扰,需直视路径 |

| 超声波式 | 1-5米 | 10米 | <10% | 功率极低,穿透性有限 |

从表格可见,电磁感应与磁共振技术虽效率高,但距离受限;无线电波与激光技术距离潜力大,却牺牲了效率与实用性,无线充电的极限距离还受以下因素制约:

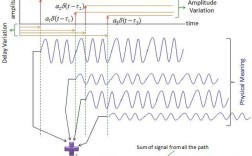

- 能量衰减规律:电磁波与声波在传播中遵循反平方定律(功率∝1/r²),激光虽为定向传播,但光束扩散仍会导致能量密度下降;

- 环境干扰:金属物屏蔽磁场、障碍物阻挡电磁波/声波、多径效应等均会降低传输效率;

- 安全标准:电磁辐射暴露限值(如ICNIRP标准)限制了发射端功率,间接制约了传输距离;

- 成本与体积:远距离充电需更大尺寸的线圈/天线、更高功率的发射器,导致设备成本与体积激增,难以消费级推广。

未来突破方向:距离与效率的平衡

为突破无线充电的距离极限,科研人员正从材料、算法、多技术融合等角度探索解决方案:

- 新材料应用:如采用超材料聚焦电磁场、石墨烯线圈降低电阻,提升磁共振式传输效率与距离;

- 波束成形技术:通过AI算法动态调整无线电波/激光发射方向,实现能量精准定向传输,减少损耗;

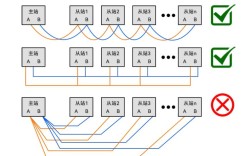

- 中继与反射系统:在环境中部署中继节点(如智能家具、路灯),通过多跳传输延长能量传递距离;

- 混合技术方案:结合磁共振与无线电波,短距离用高效率磁共振,长距离用低损耗无线电波,兼顾效率与距离;

- 超导材料:利用超导线圈零电阻特性降低能量损耗,理论上可提升磁共振传输距离,但超导环境维持成本高昂。

相关问答FAQs

Q1:无线充电技术能否实现“全屋覆盖”的远距离供电?

A:目前技术下,“全屋覆盖”仍面临挑战,磁共振式需在房间部署多个发射单元,成本高且存在盲区;无线电波式虽可覆盖数米,但效率低且可能存在电磁辐射安全隐患,未来通过中继节点与波束成形技术,或可实现局部区域的远距离供电,但“无死角全屋覆盖”需技术进一步突破。

Q2:为什么无线充电距离越远,效率越低?

A:核心原因在于能量传播的损耗机制,电磁波/声波在空气中传播时,能量会因扩散(反平方定律)、介质吸收、散射等效应衰减;而接收端捕获的能量比例随距离增加而下降,距离增加1倍,电磁波功率衰减为1/4,需提升发射功率4倍才能维持相同接收功率,但发射功率提升又会受安全标准与成本限制,导致效率无法同步提高。