l46e5300d维修涉及多个方面,包括故障现象判断、核心部件检测、维修流程操作及注意事项等,该机型作为三星早期的LED电视,常见故障多集中在电源板、主板、屏幕驱动板及背光模块,需结合具体症状逐步排查,以下从典型故障入手,详细说明维修步骤及关键检测点。

常见故障现象与初步判断

-

无电源指示灯,整机不工作

多为电源板故障,需检查保险管、副电源电路(如VIPer12A/22A等电源芯片)、PFC电路,重点测量300V电压是否正常,副电源有无5VSB输出,若保险管熔断,需排查整流桥、开关管是否击穿;若5VSB正常但主电源无输出,检查主电源芯片(如L6599D)及其外围电路。 -

指示灯亮,无图像无声音

故障可能涉及主板系统或背光电路,先检测主板输出到电源板的ON/OFF信号是否正常,再测量背光点亮信号(如BL-ON、BL-ADJ),若背光信号正常但屏幕不亮,需检查背光驱动板(OD板)及LED灯珠;若无声音输出,重点排查音频功放芯片(如TDA7265)及音频处理电路。 -

图像闪烁或花屏

多为屏幕驱动板(TCON板)故障或屏幕本身问题,可通过测量TCON板供电(一般为5V/12V)及LVDS信号线是否正常判断,若LVDS信号异常,检查主板TCON供电输出;若信号正常但屏幕仍花屏,需更换TCON板或进一步判断屏幕是否损坏。 -

声音异常(如杂音、无声)

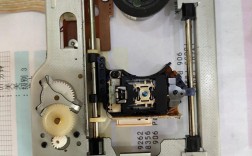

先确认音频设置是否正确,再检测音频输入接口、音频切换电路及功放芯片,若无声,测量功放供电及静音控制信号;若有杂音,检查音频耦合电容及滤波电路是否老化。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

核心部件检测与维修方法

(一)电源板维修

电源板故障占整机故障率的60%以上,检测时可分步进行:

- 静态检测:断开负载,测量电源板输入端阻值,排除短路后通电测试。

- 副电源检测:若5VSB无输出,检查VIPer12A芯片是否损坏,反馈电阻(如4.7Ω/2.2Ω)是否变值。

- 主电源检测:测量PFC输出电压(正常为380V左右),若偏低则检查PFC开关管(如K2645)及驱动电路;若主电压(如24V/12V)无输出,检测L6599D芯片及变压器初级绕组。

电源板常见元件更换表:

| 故障部位 | 常见损坏元件 | 替代型号参考 |

|------------------|-----------------------|-----------------------|

| 副电源电路 | VIPer12A、稳压二极管 | VIPer22A、1N4148 |

| PFC电路 | K2645、470μF/400V电容 | 2SK3563、红宝石电容 |

| 主电源电路 | L6599D、肖特基二极管 | L6599D、SR360 |

(二)主板维修

主板故障多表现为系统不启动或信号处理异常:

- 供电检测:测量主板3.3V、5V、12V供电是否正常,重点检查电源管理芯片(如SYP-EXC001)及周边电容。

- 信号检测:用示波器测量HDMI接口的TMDS信号,若无波形则检查HDMI解码芯片(如FLI8532)及总线电压。

- 存储器检测:若开机无反应,检查存储器(如24C64)是否虚焊或损坏,可尝试重新焊接或更换。

(三)背光与屏幕维修

- 背光驱动板(OD板):若背光不亮,测量OD板输入电压(如24V)及BL-ON信号,检查LED驱动芯片(如OZ9926GN)是否损坏。

- LED灯珠检测:断电后用万用表二极管档测量灯珠正向压降(正常约3V-3.4V),若多个灯珠击穿,需分段更换灯条。

- 屏幕本身故障:若出现亮线、暗斑或漏液,多为屏幕物理损坏,需更换屏幕总成,成本较高,建议评估维修价值。

维修流程与注意事项

- 安全操作:断电后等待电源电容放电,避免高压触电;焊接时使用防静电烙铁,防止元件损坏。

- 逐步排查:先电源后负载,先简单后复杂,避免盲目更换元件。

- 记录参数:维修前记录关键点电压及波形,便于对比分析。

- 元件代换:代换电容需注意耐压及容量,代换芯片需确认封装及引脚定义一致。

相关问答FAQs

Q1:l46e5300d开机后指示灯闪烁,无法开机,如何处理?

A1:首先检查电源板输出电压是否正常,若指示灯闪烁但无电压输出,多为副电源故障,需检测VIPer12A芯片及其外围电路(如R反馈电阻、Zener稳压管),若副电源5VSB正常但主电源无输出,则检查主电源芯片L6599D及驱动变压器,若电源板正常,则需排查主板系统是否发送开机信号,检测主板电源管理芯片及晶振是否起振。

Q2:电视图像出现竖条干扰,但声音正常,可能是什么原因?

A2:竖条干扰通常为TCON板故障或屏幕驱动问题,首先测量TCON板供电电压(如5V、12V)是否稳定,再检查LVDS信号线是否松动或氧化,若供电正常但干扰依旧,更换TCON板后若故障消失,则原TCON板损坏;若更换后仍有竖条,则可能为屏幕本身驱动电路故障,需更换屏幕总成。