国际一线品牌 (技术领先,应用广泛,价格较高)

这些品牌拥有悠久的历史、深厚的技术积累和全球性的服务网络,是高端应用和追求极致性能与可靠性的首选。

-

西门子

- 核心产品系列:

1LE0系列(IE3/IE4标准效率)、1LE1/1LE2系列(IE4超高效率,专为变频器优化)。 - 品牌优势:

- 技术引领:在电机设计和制造领域是绝对的领导者,产品性能稳定,能效等级高。

- 完美匹配:其电机与自家的SINAMICS系列变频器配合得天衣无缝,提供整体解决方案。

- 全球服务:服务网络覆盖全球,技术支持响应迅速。

- 适用场景:高端制造业、石油天然气、化工、楼宇自动化、水处理等对可靠性和性能要求极高的场合。

- 核心产品系列:

-

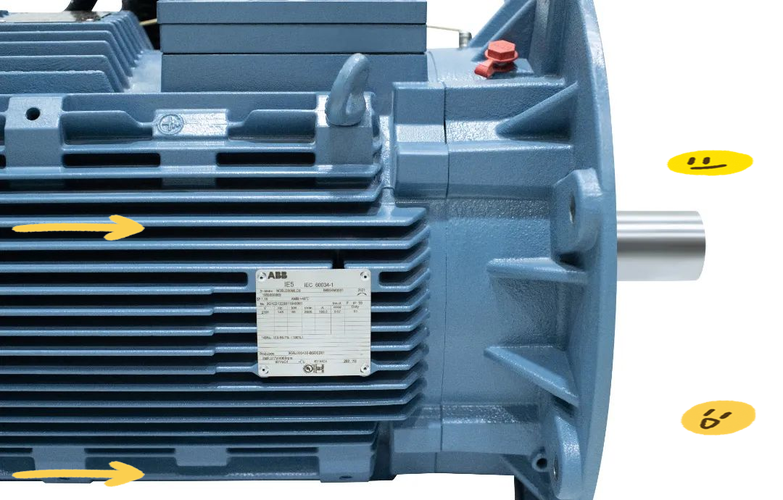

ABB (阿西亚·布朗·勃法瑞)

- 核心产品系列:

M2BA、M2BX系列(IE4超高效率)、M3BP系列(大型高效电机)。 - 品牌优势:

- 高效典范:其电机在能效和可靠性方面享有盛誉,是全球节能电机的主要推动者。

- 模块化设计:产品系列丰富,选型灵活,易于维护和升级。

- 行业应用广泛:在矿山、港口、电力、水泥等重工业领域有深厚积淀。

- 适用场景:重型工业、起重设备、风机、水泵、压缩机等。

- 核心产品系列:

-

WEG (瓦格纳)

- 核心产品系列:

W22、W21系列(IE4/IE5超高/卓越效率)。 - 品牌优势:

- 性价比高:在提供与西门子、ABB同等性能和可靠性的同时,价格往往更具竞争力。

- 专注高效:是高效电机的积极倡导者和实践者,其IE5电机技术成熟。

- 耐用性强:产品设计注重恶劣工况下的耐用性。

- 适用场景:通用工业、石油天然气、水处理、食品饮料等,是性价比很高的国际品牌选择。

- 核心产品系列:

-

SEW-EURODRIVE (SEW传动)

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 核心产品系列:

MOVIMOT(电机与变频器集成一体)、DT71/DT91系列(高性能异步电机)。 - 品牌优势:

- 驱动专家:专注于驱动技术,电机与减速机、变频器的集成方案非常出色。

- 性能卓越:动态响应快,控制精度高,适用于需要精确速度和扭矩控制的场合。

- 解决方案导向:提供从电机到控制器的全套驱动系统。

- 适用场景:物料输送、包装机械、自动化生产线、升降设备等需要精确运动控制的领域。

- 核心产品系列:

-

Bosch Rexroth (博世力士乐)

- 核心产品系列:

2TL系列(IE4高效电机)。 - 品牌优势:

- 机电一体化:作为自动化和驱动技术的巨头,其电机与伺服、液压系统结合紧密。

- 高品质:秉承德国制造的严谨和高标准。

- 适用场景:机床、自动化产线、塑料机械等。

- 核心产品系列:

国内一线品牌 (性价比高,服务响应快,市场占有率高)

这些品牌经过多年发展,技术已非常成熟,在国内市场拥有极高的知名度和占有率,是大多数工业应用的首选。

-

上海电气

- 核心产品系列:

YE4、YE5系列(IE4/IE5高效电机),以及各类专用变频电机。 - 品牌优势:

- 行业巨头:中国装备制造业的领军企业,历史悠久,技术实力雄厚。

- 产品线全:覆盖从微型到超大型的各种电机,能满足几乎所有工业需求。

- 国产首选:在大型项目、国企和政府采购中具有天然优势。

- 适用场景:通用工业、风电、轨道交通、电站、冶金等。

- 核心产品系列:

-

卧龙电驱

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 核心产品系列:

YE4、YE5系列,以及收购的国外品牌(如意大利的Bonfiglioli、GEFRAN)带来的高端产品线。 - 品牌优势:

- 国际化布局:通过海外并购,整合了全球先进技术,产品兼具国际品质和本土价格。

- 出口大户:其电机大量出口到欧美等发达市场,品质得到国际认可。

- 市场覆盖广:在国内外市场均有强大的销售和服务网络。

- 适用场景:水泵、风机、压缩机、电梯、冶金、矿山等。

- 核心产品系列:

-

江特电机

- 核心产品系列:

YE3、YE4、YE5系列高效电机。 - 品牌优势:

- 电机专家:深耕电机行业多年,在高效电机和特种电机领域有很强实力。

- 成本控制好:规模化生产,在保证质量的前提下,成本控制能力出色。

- 适用场景:通用机械、水泵、风机、压缩机等。

- 核心产品系列:

-

皖南电机

- 核心产品系列:

YE3、YE4系列高效电机。 - 品牌优势:

- 老牌劲旅:国内电机行业的知名企业,产品质量稳定,口碑良好。

- 专注高效电机:积极响应国家节能政策,在高效电机领域投入大。

- 适用场景:风机、水泵、机床、冶金、矿山等。

- 核心产品系列:

其他知名品牌

- 国际品牌:VEM (德国)、Toshiba (日本东芝)、Hitachi (日本日立)、WEG (巴西,已在国际一线提及)。

- 国内品牌:大连电机、山东华力电机、无锡西门子电机 (中外合资) 等。

如何选择?

选择品牌时,不应只看品牌名气,而应综合考虑以下因素:

-

应用工况:

- 普通风机、水泵:对成本敏感,国内一线品牌(如卧龙、江特)或高性价比的国际品牌(如WEG)是很好的选择。

- 高精度、高动态响应:如机床、机器人,首选SEW或西门子等。

- 恶劣环境、连续重载:如矿山、冶金,ABB、西门子的耐用性更有保障。

- 大型项目、有国际化要求:上海电气、ABB、西门子等更受青睐。

-

性能要求:

- 能效等级:明确要求IE3还是IE4/IE5,不同等级价格差异较大。

- 适配变频器:务必选择标注“变频专用”或“变频电机”的型号,这类电机加强了绝缘(通常为F级绝缘,按B级考核)、优化了电磁设计和轴承结构,能有效防止由变频器产生的高次谐波和轴电压对电机的损害。

-

预算与服务:

- 预算充足:追求最高可靠性和性能,可选西门子、ABB。

- 追求性价比:WEG、卧龙电驱是非常好的平衡点。

- 售后服务:考虑供应商在您所在区域的服务网点和技术支持能力,国内品牌在这方面响应速度通常更快。

-

认证标准:

如果产品需要出口,请确保所选品牌的产品符合目标市场的能效标准(如欧盟的IE2/IE3/IE4,美国的NEMA Premium等)。

总结建议

- 高端应用/不差钱:西门子、ABB 是稳妥之选。

- 性价比之选/国际品质:WEG、卧龙电驱 非常值得推荐。

- 通用工业/国内主流:上海电气、江特电机、皖南电机 覆盖面广,质量可靠。

- 精密控制:SEW 是该领域的专家。

在最终决策前,建议根据您的具体需求(功率、极数