电气设备与维修教材答案的学习与实践是电气工程领域的重要环节,涉及理论知识的掌握与实际操作技能的结合,电气设备种类繁多,包括变压器、电动机、高压开关设备、低压配电系统等,每种设备的工作原理、常见故障及维修方法均有其特殊性,以下将从教材知识体系、核心内容解析、实践应用技巧及学习建议等方面展开详细说明,帮助读者系统掌握相关知识点。

电气设备与维修教材的知识体系构成

电气设备与维修教材通常以“理论-结构-故障-维修”为主线,分为基础理论篇、设备分类篇、故障诊断篇和维修技术篇四个模块,基础理论篇重点介绍电路基本定律、电磁场理论、电机学原理等,为后续设备分析奠定数学和物理基础,设备分类篇则按电压等级(高压、低压)、功能(发电、配电、控制)或应用场景(工业、建筑、交通)分类详解各类设备的结构特点,如变压器的铁芯与绕组设计、异步电动机的转子类型、断路器的灭弧原理等,故障诊断篇通过案例分析,讲解设备异常现象(如过热、异响、跳闸)的可能原因,如绝缘老化、接触不良、短路等,并介绍诊断方法(感官判断、仪器检测、数据分析),维修技术篇则聚焦具体操作,包括工具使用(万用表、兆欧表、示波器)、维修流程(断电-验电-拆卸-检测-更换-调试)及安全规范(停电挂牌、接地保护、个人防护装备)。

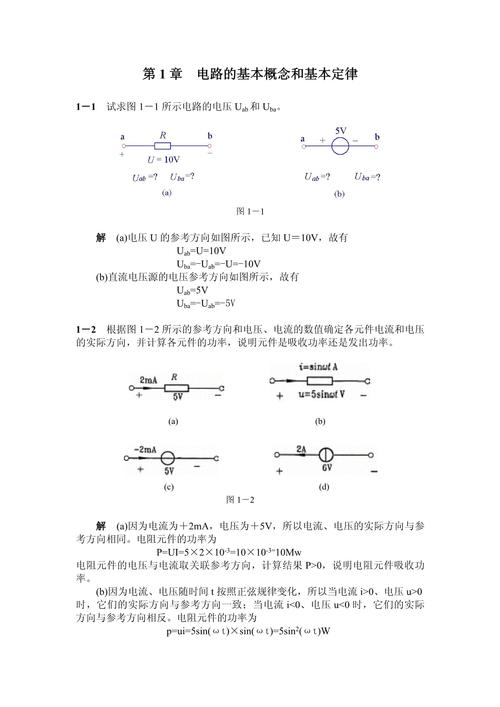

解析与典型例题

变压器维修要点

变压器是电力系统的核心设备,常见故障包括绕组短路、铁芯过热、油位异常等,教材中通常通过等效电路图分析故障原因,当绕组匝间短路时,短路阻抗减小,导致电流增大、温度升高,可通过测量直流电阻(三相不平衡率应小于2%)或空载试验(空载电流异常增大)判断,维修时需更换损坏的绕组或绝缘纸,并进行真空干燥和油处理,典型例题如:“一台10kV/0.4kV变压器,运行中发出过热且伴有‘嗡嗡’异响,可能原因及排查步骤?”答案需结合铁芯多点接地、分接开关接触不良等知识点,分步骤说明绝缘电阻测试、油色谱分析、直流电阻测量等操作。

电动机故障诊断与维修

异步电动机的常见故障包括轴承损坏、转子断条、定子绕组接地等,教材中强调通过振动分析、电流检测等方法定位故障,轴承磨损会导致径向振动超标,可通过频谱分析识别特征频率(如轴承故障频率);转子断条则表现为启动困难、负载电流波动,需通过转子断条检测仪或观察空载三相电流不平衡度判断,维修时需更换轴承或重新绕制定子绕组,并注意绕组接线(如星形-三角形接法的正确应用),表格1总结了常见故障现象、原因及维修方法:

| 故障现象 | 可能原因 | 维修方法 |

|---|---|---|

| 电动机无法启动 | 电源缺相、熔丝熔断 | 检查电源、更换熔丝 |

| 运行时振动过大 | 转子不平衡、轴承损坏 | 动平衡校正、更换轴承 |

| 三相电流不平衡 | 定子绕组匝间短路 | 绕组重绕、绝缘处理 |

| 机壳带电 | 绕组接地、绝缘损坏 | 兆欧表检测、更换绕组或绝缘材料 |

高压开关设备维护

高压开关设备(如断路器、隔离开关)的维修重点在于灭弧性能和机械操作可靠性,教材中详细介绍SF6断路器的气体压力监测(标准值为0.5-0.6MPa)、真空断路器的真空度检测(采用真空度测试仪,真空度应低于10⁻⁴ Pa)等操作,对于隔离开关,需检查触头接触电阻(应小于100μΩ)和分合闸同期性(误差小于2mm),防止因接触不良引发过热。

实践应用技巧与注意事项

理论学习需结合实践操作,维修时应遵循“先外后内、先机械后电气”的原则,检修电动机时,先观察外部接线、风扇罩是否变形,再拆卸端盖检查轴承和绕组;使用仪器前需校准,如兆欧表需摇至120r/min,读数稳定后记录数据,安全是维修的首要前提,必须执行“停电、验电、挂接地线、设遮栏、挂标示牌”的“五步法”,穿戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品,维修记录的规范填写(如故障时间、现象、处理措施、更换零件型号)有助于后续故障追溯和设备管理。

学习建议与资源推荐

学习电气设备与维修需注重理论与实践的结合,建议通过仿真软件(如MATLAB/Simulink)模拟设备故障,或参与学校、企业的实训课程,推荐教材《电气设备故障诊断与维修》(张XX主编)和《电机维修技术》(李XX著),配套视频教程可参考“中国大学MOOC”中的相关课程,关注行业动态(如IEC 62271标准更新)和新型设备(如永磁同步电机、智能断路器)的技术特点,不断更新知识储备。

相关问答FAQs

问题1:如何判断电动机绕组是否接地?

解答:判断电动机绕组接地的方法主要有两种:一是用兆欧表(摇表)测量绕组对地的绝缘电阻,正常值应大于0.5MΩ,若接近0则为接地;二是采用万用表电阻档,一表笔接绕组引出线,另一表笔接电动机外壳,若电阻很小或导通,则说明绕组接地,处理时需找出接地点,若为端部绝缘损坏,可重新包裹绝缘材料;若为槽内接地,则需更换绕组。

问题2:维修高压断路器时,SF6气体泄漏如何处理?

解答:SF6气体泄漏会导致断路器灭弧性能下降,需立即处理,首先使用SF6气体检漏仪定位泄漏点(常见于密封胶圈、阀门焊接处),对于轻微泄漏,可紧固螺栓或更换密封圈;若泄漏严重,需联系厂家进行补气或更换气室,处理后需进行密封性试验(采用局部包扎法,24小时压降率应小于1%),并记录气体压力和环境温度,确保设备恢复运行标准。