ksb品牌作为全球领先的流体技术解决方案提供商,其产品型号体系覆盖了工业、市政、能源等多个关键领域,以高效、可靠、耐用的特性服务于全球客户,以下从产品类别、应用场景及技术特点等维度,详细梳理ksb品牌的核心型号系列,帮助用户全面了解其产品矩阵。

在离心泵领域,ksb的产品线极为丰富,涵盖单级双吸泵、多级节段泵、化工流程泵等类型,单级双吸泵中,Etanorm系列是标志性产品,型号如Etanorm E,流量范围可达1000-20000m³/h,扬程5-140m,广泛应用于供水、空调系统及水利工程;其优化水力模型设计配合高效叶轮,使系统效率提升可达15%以上,针对高温工况,开发了Etanorm H系列,使用特殊耐热材料,最高输送温度可达200℃,多级泵方面,Amacis系列型号如Amacis Z,采用模块化设计,级数可达12级,扬程最高达1000m,适用于楼宇供水、锅炉给水等场景,其专利的轴向力平衡系统有效降低了轴承负载,延长了使用寿命,化工领域则选用Magnochem系列,型号如Magnochem M,过流部件采用316L不锈钢或哈氏合金,耐腐蚀性强,适用于酸碱、有机溶剂等介质,密封形式涵盖机械密封、填料密封等多种选择。

在计量泵领域,ksb的Contra系列具有代表性,型号包括Contra L(电动)和Contra P(气动),Contra L计量精度可达±1%,流量范围0.1-1000L/h,适用于水处理加药、石油化工精确配料等场景,其冲程长度和频率无级调节功能,满足了不同工艺需求,针对高粘度介质,开发了Contra Z系列,采用隔膜式结构,最大粘度可达20000mPa·s,广泛应用于涂料、食品等行业。

阀门产品中,ksb的蝶阀以Wafer蝶阀和 Lug蝶阀为主,型号如Metastop 309,采用三偏心密封结构,耐压等级可达PN40,温度范围-196℃+500℃,适用于天然气、油品等长输管道,闸阀方面,Sealift系列型号如Sealift G,采用楔式弹性闸板,密封性能优异,启闭扭矩低,特别适用于给排水系统,调节阀则以V系列为典型,如V-port调节阀,流量特性为等百分比或线性,可精确控制流体流量,广泛应用于自控系统。

在特殊应用领域,ksb的核级泵型号如RKS系列,符合ASME III标准,用于核电站一回路、二回路冷却系统,其材料通过特殊热处理和无损检测,确保在极端工况下的安全性,海水淡化领域则采用Amaplast系列高压泵,型号如Amaplast HP,工作压力可达100bar以上,能量回收效率高达95%,大幅降低了淡化系统的运行能耗。

以下是ksb部分核心型号的参数概览:

| 产品类别 | 型号系列 | 流量范围 (m³/h) | 扬程范围 (m) | 温度范围 (℃) | 主要应用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| 单级双吸泵 | Etanorm E | 1000-20000 | 5-140 | -20-120 | 供水、空调、水利工程 |

| 多级离心泵 | Amacis Z | 5-800 | 100-1000 | -20-150 | 楼宇供水、锅炉给水 |

| 化工流程泵 | Magnochem M | 1-500 | 5-200 | -80-200 | 酸碱、有机溶剂输送 |

| 计量泵(电动) | Contra L | 1-1000 | 1-20 | -30-100 | 水处理加药、精确配料 |

| 蝶阀 | Metastop 309 | DN50-DN1200 | ≤PN40 | -196-500 | 天然气、油品输送 |

| 核级泵 | RKS | 10-2000 | 50-800 | ≤350 | 核电站冷却系统 |

ksb产品的技术优势体现在多个方面:高效节能设计,通过CFD流场优化和水力模型迭代,使泵效率普遍达到GB/T 13007-2011标准的1级能效;智能化控制,部分高端型号集成IoT模块,支持远程监控、故障预警及能效分析,如Amacis Z系列可选配ksb SMART监测系统;材料创新,针对特殊工况采用双相不锈钢、钛合金等材料,并通过激光熔覆技术修复关键部件,延长使用寿命,ksb提供全生命周期服务,从选型咨询、安装调试到维护改造,确保设备运行可靠性。

相关问答FAQs:

-

问:ksb泵产品的选型需要考虑哪些关键参数?

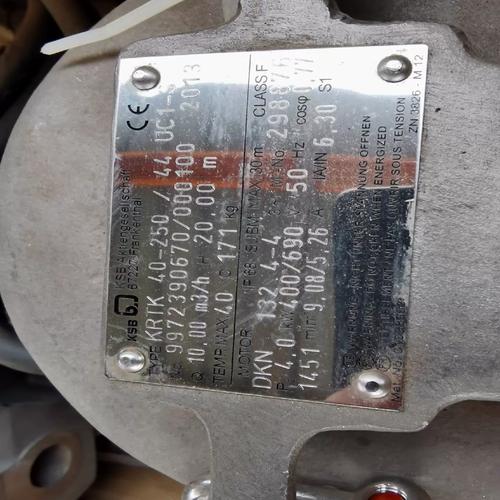

答:选型时需明确以下核心参数:流量(Q)、扬程(H)、介质特性(温度、粘度、腐蚀性、含固量)、安装环境(海拔、防爆等级)、电源要求(电压、频率)等,输送含颗粒介质需考虑过流部件材质硬度及耐磨性;高温工况需选择耐高温材料及高温型密封,ksb可根据用户提供参数,通过专业软件进行水力计算和方案优化,确保选型匹配度。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

问:ksb泵产品的质保期是多久?维护保养有哪些注意事项?

答:ksb标准产品的质保期为12个月(从验收合格日起),特殊工况产品(如核级泵、海水淡化泵)质保期可协商延长,维护保养需注意:定期检查轴承温度和振动值,通常轴承温度≤80℃,振动速度≤4.5mm/s;机械密封需每3000小时检查一次动、静环磨损情况;润滑油脂需按型号和周期更换,如SKF轴承推荐使用LGIH 2润滑脂,建议每2年进行一次全面拆检,评估叶轮、口环等易损件的磨损情况,确保设备长期稳定运行。