红外热能传感系统技术是一种基于红外辐射原理,通过非接触式探测物体表面红外辐射能量来实现温度测量、状态监测和故障诊断的前沿技术,该技术的核心在于将物体发出的不可见红外辐射转化为可量化电信号,通过信号处理算法实现高精度、高可靠性的温度感知与分析,目前已广泛应用于工业检测、医疗诊断、安防监控、航空航天等多个领域。

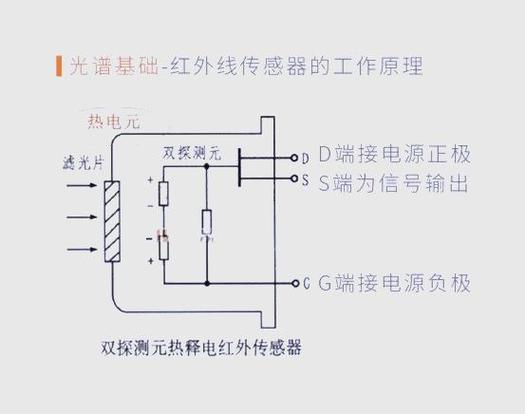

红外热能传感系统技术的基础是普朗克黑体辐射定律,任何温度高于绝对零度的物体都会向外辐射红外能量,辐射能量的大小与物体表面温度及辐射率密切相关,现代红外热能传感系统通常由光学镜头、红外探测器、信号处理单元、显示终端和校准模块构成,光学镜头负责收集目标物体的红外辐射,并根据探测距离和视场角需求进行聚焦;红外探测器是系统的核心部件,主要采用微测辐射热计( bolometer)、热电堆( thermopile)或量子阱红外探测器( QWIP)等技术,将红外辐射转换为微弱的电信号;信号处理单元通过放大滤波、模数转换和温度补偿算法,消除环境干扰和器件误差,最终输出精确的温度数据。

根据探测波段的不同,红外热能传感系统可分为短波(1-3μm)、中波(3-5μm)和长波(8-14μm)三大类,短波波段适用于高温目标(如金属冶炼、火焰监测),穿透烟雾能力强;中波波段在常温目标探测中具有较高灵敏度和分辨率;长波波段则受大气衰减影响小,适合低温环境和户外应用,下表对比了不同波段红外传感系统的技术特性:

| 波段范围 | 探测器类型 | 典型应用场景 | 温度范围 | 灵敏度(NETD) |

|---|---|---|---|---|

| 短波(1-3μm) | InGaSb、HgCdTe | 高温冶金、火箭尾焰 | 300-2000℃ | <20mK |

| 中波(3-5μm) | InSb、PtSi | 电力设备检测、工业过程控制 | -20-1200℃ | <30mK |

| 长波(8-14μm) | 非制冷微测辐射热计 | 建筑节能诊断、安防监控 | -50-500℃ | <50mK |

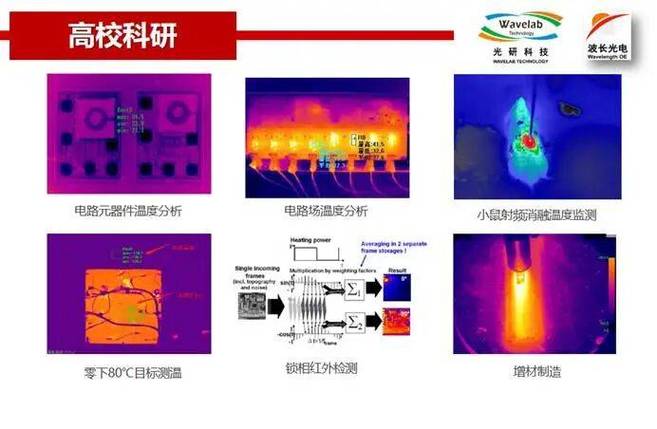

近年来,红外热能传感系统技术的发展呈现三大趋势:一是微型化与集成化,通过MEMS技术将探测器、信号处理电路集成在单一芯片上,体积缩小至传统系统的1/10,功耗降低至50mW以下;二是智能化与网络化,结合人工智能算法实现温度异常自动识别、故障预警,并通过5G或物联网技术实现远程监控与数据共享;三是多光谱融合技术,将红外热成像与可见光、激光雷达等多源数据融合,提升目标识别与环境感知能力,在智能电网巡检中,融合红外热成像与可见光图像的无人机系统可同时识别设备温度异常和外观缺陷,检测效率提升300%。

在工业领域,红外热能传感系统技术已成为设备状态监测的关键工具,通过实时监测变压器接头、轴承等部件的温度分布,可提前发现过热隐患,避免突发性故障,在医疗领域,非接触式红外体温计在新冠疫情期间发挥了重要作用,而医用红外热成像仪则通过体表温度分布分析,辅助乳腺癌、脉管炎等疾病的早期诊断,在安防监控中,红外热成像摄像头可实现24小时全天候监控,不受光照条件限制,广泛应用于边境巡逻、森林防火等场景。

尽管红外热能传感系统技术取得了显著进展,但仍面临挑战,复杂环境中的温度测量易受发射率、环境温度和大气衰减等因素影响,需要开发更精准的补偿算法;低成本高性能红外探测器的量产技术仍需突破,以降低系统成本并推动消费级应用普及,随着新材料(如石墨烯探测器)和新工艺(如3D集成封装)的发展,红外热能传感系统将在精度、响应速度和成本控制方面实现更大突破,为智慧城市、智能制造等领域提供更强大的技术支撑。

相关问答FAQs

Q1:红外热能传感系统与传统接触式测温方式相比有哪些优势?

A1:红外热能传感系统采用非接触式测量,无需接触被测物体即可实现温度检测,具有以下优势:①安全性高,可监测高温、高压或高速运动物体;②响应速度快,通常在毫秒级完成温度采集;③可获取温度分布场,通过热成像直观显示目标区域的温度梯度;④使用寿命长,无机械磨损部件,传统接触式测温(如热电偶)需直接接触物体,易受环境干扰,且可能破坏被测物体表面状态,仅适合测量单点温度。

Q2:如何提高红外热能传感系统在复杂环境中的测量精度?

A2:提升复杂环境下红外测温精度需综合优化硬件与软件:①硬件方面,采用高精度光学镜头(如非球面镜)减少辐射损失,选择温度稳定性好的探测器(如制冷型InSb),并内置环境温度传感器和湿度传感器进行实时补偿;②软件方面,开发发射率自适应算法,通过物体材质数据库自动匹配发射率参数,结合大气传输模型校正距离和湿度带来的误差;③校准方面,定期使用黑体炉进行多点校准,确保系统在-20~70℃环境温度范围内保持±1%的测量精度,对于低发射率物体(如 polished metal),可喷涂临时发射率涂层或采用反射温度补偿法提高准确性。