用电磁炉烧水烧干是一种常见的使用故障,可能由多种因素导致,既包括用户使用习惯不当,也可能涉及电磁炉本身部件故障或外部环境问题,要准确判断维修方向,需从故障现象入手,逐步排查可能原因,并采取针对性解决措施。

故障现象与初步检查

当电磁炉出现烧干情况时,通常表现为:启动烧水功能后,水壶内水被烧干,电磁炉未发出干烧报警或未自动断电,甚至可能出现异常响声、异味或面板过热等现象,遇到此类情况,首先应立即关闭电磁炉电源,避免进一步损坏内部元件,随后进行初步检查:观察水壶是否放置平稳、壶底是否平整无变形(确保与电磁炉面板充分接触);检查水壶内水量是否过少(低于最低水位线);确认电磁炉进风口、出风口是否被堵塞(如积灰、杂物遮挡);以及查看电磁炉面板是否有裂纹或损伤(可能导致传感器检测异常)。

可能原因及排查步骤

(一)传感器故障(核心原因)

电磁炉内置多个传感器,主要包括锅具温度传感器(IGBT传感器)和面板温度传感器,用于实时监测锅具和面板温度,防止干烧和过热,若传感器损坏或接触不良,会导致电磁炉无法准确感知温度变化,从而无法触发保护机制。

-

锅具温度传感器故障

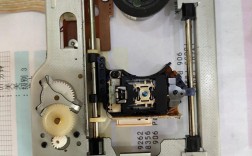

该传感器通常位于线圈盘中央,通过导线连接到控制板,常见故障包括传感器探头断裂、热敏电阻老化(阻值异常)、导线短路或断路,排查方法:- 断电后,使用万用表电阻档测量传感器两端阻值(正常室温下一般为50-100kΩ,具体参考电磁炉型号参数),若阻值无穷大或接近0Ω,说明传感器损坏。

- 检查传感器探头是否与线圈盘安装牢固,有无松动或移位(安装不到位可能导致检测温度偏差)。

-

面板温度传感器故障

该传感器贴附在陶瓷面板下方,用于监测面板温度,若传感器脱落、老化或导线接触不良,可能导致面板温度检测失真,排查方法:- 目视检查传感器是否粘贴牢固,有无气泡或脱落现象。

- 断电后测量阻值,若异常则需更换传感器。

(二)控制板电路问题

控制板是电磁炉的“大脑”,负责接收传感器信号并控制加热功率,若控制板元件损坏或程序异常,可能导致无法执行保护指令。

-

主控芯片(MCU)程序紊乱或损坏

长期使用或电压波动可能导致MCU程序出错,出现逻辑判断失误,可通过观察电磁炉是否伴有其他功能异常(如按键失灵、显示乱码)初步判断,需专业维修人员使用编程器重新烧录程序或更换主控芯片。 -

驱动电路故障

驱动电路负责控制IGBT管的导通与截止,若驱动元件(如电阻、电容、三极管)损坏,可能导致加热信号异常,进而影响温度保护功能,需使用万用表检测驱动电路关键点电压是否正常(如VCC供电电压、PWM信号输出电压)。

(三)保护电路元件失效

电磁炉的保护电路包括过压、过流、过温保护等,其中干烧保护依赖温度传感器和控制电路的协同工作,若保护电路中的相关元件(如稳压二极管、比较器)失效,可能导致保护功能失效。

(四)用户使用与环境因素

-

水壶适配问题

使用非电磁炉专用水壶(如玻璃壶、铝壶)或壶底凹凸不平、直径过小,可能导致电磁炉无法正确识别锅具,或加热效率低、温度检测滞后,增加烧干风险,需选用含铁量达标、壶底平整的专用不锈钢水壶。 -

水量过少或操作不当

水量低于最低水位线时,传感器可能无法有效监测温度;或烧水过程中忘记看管,未及时关断电源,需确保水量充足,并建议使用带自动断电功能的水壶。 -

环境温度过高

夏季或通风不良的环境可能导致电磁炉散热不畅,即使正常烧水也易触发过热保护(若保护电路正常)或加速元件老化,间接影响干烧保护功能,使用时应保持环境通风,避免电磁炉周围堆放杂物。

(五)内部积灰或散热不良

电磁炉长期使用后,进风口、出风口易积累油污和灰尘,导致散热风扇转速下降或停转,内部温度过高,若IGBT管或传感器长期处于高温环境,可能加速老化或损坏,引发保护功能失效,需定期清理内部灰尘:断电后拆开外壳,使用毛刷或吸尘器清理风扇、散热片及进风口灰尘,检查风扇是否转动顺畅(若风扇卡死需更换)。

维修流程与注意事项

(一)维修流程

-

安全断电与拆机

确保电磁炉完全断电后,拆开外壳(通常需拧下底部螺丝),注意保存好螺丝和内部连接线。 -

外观检查与清洁

检查内部元件是否有烧焦、鼓包、漏液现象,清理线圈盘、散热片及风扇灰尘。 -

传感器检测

重点检测温度传感器阻值,若异常则更换同型号传感器(焊接时注意温度,避免损坏传感器)。 -

控制板检测

检查控制板电容是否有鼓包,测量关键电压(如5V、12V供电),若驱动电路或MCU损坏,需更换控制板(通常不建议自行维修,需专业人员操作)。 -

功能测试

维装后,空烧测试(不加水)电磁炉是否能触发报警并断电,确认干烧保护功能恢复正常后再使用。

(二)注意事项

- 安全第一:维修时需断电操作,避免触碰高压电容(即使断电后也可能存留高压,需放电处理)。

- 元件匹配:更换传感器或控制板时,需选用原厂或同型号兼容件,避免参数不匹配导致故障扩大。

- 专业维修:若涉及控制板或高压电路故障,建议联系售后或专业维修人员处理,非专业人员自行维修可能存在安全风险。

预防措施

为避免电磁炉烧干故障,日常使用中需注意:

- 选用适配的电磁炉专用水壶,确保壶底平整、含铁量达标;

- 烧水时水量不低于最低水位线,避免长时间无人看管;

- 定期清理电磁炉进风口、出风口灰尘,保持散热良好;

- 避免在潮湿、高温或油烟过重的环境中使用电磁炉;

- 发现电磁炉有异常响声、异味或保护功能失效时,立即停止使用并检修。

相关问答FAQs

Q1:电磁炉烧干后还能继续使用吗?

A:不建议继续使用,烧干可能导致内部温度传感器、IGBT管或控制板元件受损,即使暂时能加热,也可能隐藏安全隐患,需停机检查维修,确认保护功能正常后再使用。

Q2:自己清理电磁炉内部灰尘需要注意什么?

A:清理前务必断电并拔掉插头,等待内部电容完全放电(可用绝缘螺丝刀短接电容两端放电),使用毛刷或软布清理,避免用水或液体直接冲洗,防止短路,若风扇转动不畅或卡死,需更换同规格风扇,清理后确保所有部件安装到位,避免异物残留。