维修电工的十大工作危害

触电与电击

这是电工最直接、最致命的危害,电流通过人体会造成烧伤、肌肉痉挛、心律失常、神经损伤,甚至瞬间导致心脏骤停和死亡。

-

风险场景:

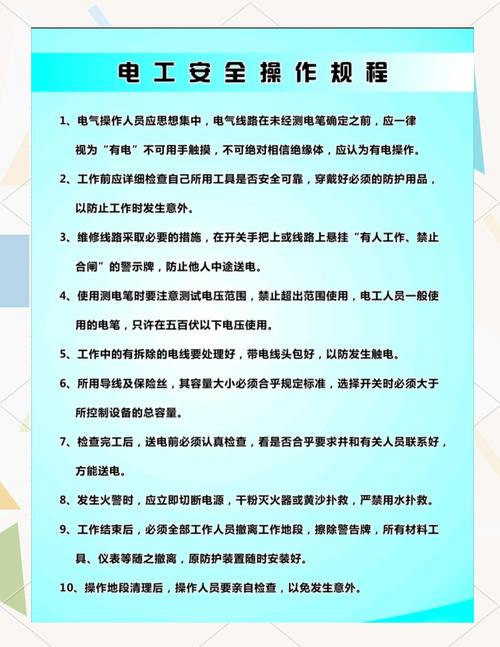

- 带电作业,未遵守“停电、验电、挂牌、上锁”(LOTO)程序。

- 错误判断电路是否断电(如误以为空气开关已断电,但仍有旁路或感应电)。

- 使用绝缘损坏或不符合标准的工具、设备。

- 在潮湿或导电性强的环境中工作(如金属结构、积水地面)。

- 接触到意外带电的设备外壳(如电机外壳绝缘失效)。

-

预防措施:

- 严格遵守LOTO程序: 任何维修前,必须确认电源已完全切断,并在开关处上锁并挂上警示牌。

- 使用验电器: 在接触任何导体前,必须使用合格的验电器确认其不带电。

- 穿戴个人防护装备: 使用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等。

- 保持工具绝缘良好: 定期检查工具的绝缘层有无破损。

电弧闪爆

电弧闪爆是一种极其危险的电气事故,当两个带电导体之间发生短路或空气被击穿时,会产生温度高达数万摄氏度、威力巨大的电弧光和冲击波。

-

风险场景:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 在带电状态下操作开关、断路器或接线。

- 设备绝缘老化、损坏,导致相间短路。

- 工具或金属物体意外掉入带电设备。

- 错误接线或进行不恰当的故障排查。

-

预防措施:

- 进行风险评估: 在可能产生电弧的设备附近工作时,评估其潜在能量等级。

- 穿戴个人防护装备: 必须穿着经认证的弧光防护服、面罩、手套和阻燃衣物。

- 使用弧光保护装置: 在配电柜等高危区域安装电弧故障保护器,能在电弧发生瞬间快速切断电源。

- 保持安全距离: 在操作时,身体尽量远离设备开口处。

坠落

电工经常需要在高空、梯子、脚手架或设备顶部作业,坠落是导致严重伤害和死亡的另一大主因。

-

风险场景:

- 在没有护栏的屋顶、高架平台或高空作业。

- 使用不稳固、不合规的梯子。

- 安全带系挂点不正确或未系挂。

- 地面湿滑或有障碍物,导致失足。

-

预防措施:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 使用防坠落设备: 高空作业必须正确佩戴全身式安全带,并系挂在牢固的锚点。

- 使用合格的工作平台: 如升降平台、脚手架等,并确保其稳固。

- 遵守 ladder 安全规程: 梯子角度要正确,必须有人扶稳或固定。

- 保持工作区域整洁: 清理地面障碍物,设置安全警示区。

机械伤害

许多电气设备都与机械联动,在维修或调试过程中,设备可能意外启动,造成挤压、剪切、卷入等严重伤害。

-

风险场景:

- 在未锁定能源(特别是机械能源)的情况下,对设备进行维修。

- 调试设备时,身体部位进入危险区域。

- 设备的防护罩被拆除后未及时恢复。

-

预防措施:

- 实施上锁挂牌: 不仅针对电气能源,也要锁定液压、气动、弹簧等所有潜在危险能源。

- 遵守安全操作程序: 在设备启动前,必须确认所有人员已处于安全位置。

- 确保防护装置完好: 严禁拆除或绕过设备的机械安全防护装置。

火灾与爆炸

电气故障是引发火灾和爆炸的常见原因,尤其是在易燃易爆的环境中。

-

风险场景:

- 电路过载、短路、接触不良产生高温或电火花。

- 在易燃易爆区域(如化工厂、加油站、粉尘车间)使用非防爆工具或产生火花。

- 错误选择或使用电缆、保险丝等,无法承载实际电流。

-

预防措施:

- 使用防爆设备: 在危险区域内,必须使用符合防爆等级的工具、灯具和电气设备。

- 定期检查电气系统: 及时更换老化线路、破损的绝缘层和不合格的元器件。

- 配备消防器材: 工作现场应配备合适的灭火器(如干粉、二氧化碳),并熟悉其使用方法。

化学危害

电工在接触电池、溶剂、润滑油、清洁剂或处理绝缘油时,可能接触到有害化学物质。

-

风险场景:

- 维修电池时接触到硫酸电解液,造成化学灼伤。

- 接触含有石棉的旧绝缘材料。

- 在密闭空间内吸入有害气体或溶剂蒸气。

-

预防措施:

- 了解化学品安全数据: 阅读并理解所用化学品的MSDS,了解其危害和防护措施。

- 佩戴防护装备: 根据需要佩戴化学防护手套、护目镜、防毒面具等。

- 确保通风良好: 在使用挥发性化学品时,保持工作场所通风。

物理伤害与物体打击

工作环境中充满了可能导致物理伤害的物体。

-

风险场景:

- 被掉落的工具、设备或材料砸伤。

- 手被锋利的金属边角、电缆割伤或刺伤。

- 搬运重物时造成肌肉拉伤或扭伤。

-

预防措施:

- 工具管理良好: 将工具放在工具袋中或使用磁力托盘,防止高空坠落。

- 佩戴个人防护装备: 穿戴防切割手套、安全鞋。

- 正确搬运: 搬运重物时,寻求帮助或使用机械装置,保持正确姿势。

灼伤与烫伤

除了电弧造成的灼伤,电工还可能面临其他形式的烫伤。

-

风险场景:

- 接触高温运行的电气设备,如变压器、电阻炉。

- 处理刚断电但仍处于高温状态的设备。

- 进行焊接或钎焊作业时被飞溅的火花或高温金属烫伤。

-

预防措施:

- 等待设备冷却: 在接触可能高温的部件前,确保其已充分冷却。

- 使用隔热手套: 处理高温物体时佩戴专用隔热手套。

- 严格遵守焊接安全规程: 穿戴焊接面罩、防火围裙等。

灼伤与电光性眼炎

电弧产生的强烈紫外线会导致眼睛灼伤,即电光性眼炎,症状类似严重的砂眼。

-

风险场景:

- 在附近进行电焊或目睹电弧闪爆,但未佩戴适当的防护面罩。

- 紫外线反射到眼睛中。

-

预防措施:

- 佩戴防护面罩: 在任何可能产生强烈光辐射的作业中,必须佩戴带有正确滤光片的防护面罩。

- 使用防护屏障: 设置屏障,防止他人无意中看到有害光。

应力相关伤害

这是长期、慢性的危害,但同样不容忽视。

-

风险场景:

- 重复性劳损: 长期进行接线、拧螺丝等重复性动作,导致腕管综合征、腱鞘炎等。

- 肌肉骨骼损伤: 不良的工作姿势(如长时间弯腰、仰头)导致背部、颈部和肩部损伤。

- 工作压力: 高压的工作环境、紧急的维修任务、长期的精神紧张。

-

预防措施:

- 优化工作姿势: 使用人体工程学工具,调整工作台高度,定时休息和伸展。

- 合理分配任务: 避免长时间连续进行高强度或重复性工作。

- 心理疏导: 建立良好的沟通渠道,学习压力管理技巧,保证充足休息。

维修电工的工作虽然充满挑战,但绝大多数事故都是可以通过严格遵守安全规程、正确使用个人防护装备、进行充分的风险评估和持续的安全培训来预防的。安全永远是第一位的,任何为了赶时间而省略安全步骤的行为,都是在拿自己的生命和健康做赌注。