单片机接口技术是嵌入式开发的核心,而PDF因其便于离线阅读和携带,是学习资料的首选格式,以下内容将分为几个部分:

- 核心知识点梳理:帮您快速掌握接口技术的学习框架。

- 推荐经典教材PDF:提供国内外公认的经典教材,并说明如何获取。

- 优质网络资源与讲义:分享高校、技术社区和知名博主的优质PDF资源。

- 如何高效学习接口技术:提供一套行之有效的学习方法。

核心知识点梳理(学习框架)

在寻找PDF之前,明确要学什么至关重要,单片机接口技术主要包括以下几个方面:

并行接口

- GPIO (General-Purpose Input/Output):

- 输入/输出模式配置。

- 上拉/下拉电阻。

- 电平匹配问题(如TTL/CMOS与3.3V/5V设备)。

- 驱动能力(点亮LED、驱动继电器)。

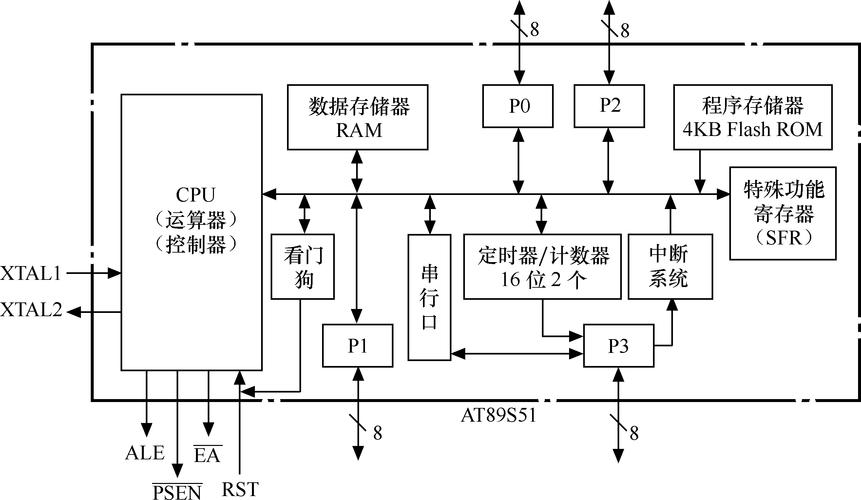

- 存储器扩展接口:

- SRAM/ROM:地址总线、数据总线、控制总线的连接。

- Flash/EEPROM:SPI/I2C接口的存储器芯片应用。

- 并行总线接口:

- 并行ADC/DAC:高速数据采集和模拟量输出。

- 打印机、LCD:早期或特定设备的并行通信。

串行接口

- UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter):

- 异步通信原理(起始位、数据位、校验位、停止位)。

- 波特率设置。

- 与PC通信(USB-TTL转接模块)。

- 单片机与单片机之间的点对点通信。

- I2C (Inter-Integrated Circuit):

- 两线制(SDA, SCL)同步通信。

- 主/从机模式、地址寻址。

- 总线仲裁、时钟同步。

- 应用:传感器(温湿度、陀螺仪)、EEPROM、OLED屏。

- SPI (Serial Peripheral Interface):

- 四线制(MOSI, MISO, SCLK, CS)同步通信。

- 全双工、高速传输。

- 从机片选机制。

- 应用:SD卡、WIFI模块(ESP8266)、Flash存储器、AD转换器。

- 1-Wire:

- 单总线通信,仅需一根数据线。

- 典型应用:DS18B20温度传感器。

特殊功能接口

- 定时器/计数器接口:

- 输入捕获(测量脉冲宽度、频率)。

- 输出比较(产生精确的PWM波)。

- 用于电机调速、舵机控制、蜂鸣器发声。

- PWM (Pulse Width Modulation):

原理与应用:电机调速、LED调光、D/A转换。

- ADC (Analog-to-Digital Converter):

- 采样、保持、量化、编码。

- 通道选择、参考电压、转换精度与速度。

- 用于采集各种模拟传感器信号(光敏、热敏、电位器等)。

- DAC (Digital-to-Analog Converter):

- 将数字量转换为模拟电压。

- 用于音频播放、波形发生器等。

- 通信总线接口:

- CAN (Controller Area Network):汽车电子领域主流,抗干扰能力强。

- USB (Universal Serial Bus):设备与PC的高速通信。

- Ethernet (以太网):实现网络功能。

人机交互接口

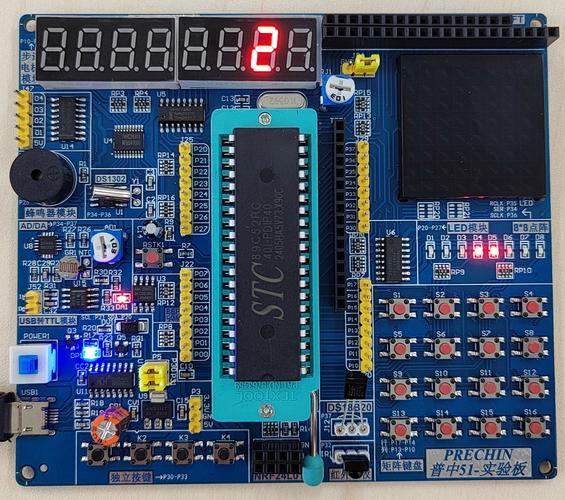

- 键盘接口:独立式、矩阵式键盘的扫描与消抖。

- 显示接口:

- LED数码管:静态/动态扫描显示。

- LCD:字符型LCD (1602/1604) 和 点阵型LCD (TFT-LCD) 的驱动。

- 按键/触摸接口:消抖算法、电容触摸原理。

推荐经典教材PDF

以下是几本广受好评的单片机教材,它们通常有配套的电子版或网络资源可以找到。

《单片机原理及接口技术(C51编程)》 - 张毅刚

- 特点:国内高校使用最广泛的教材之一,非常经典,内容全面,从51单片机的基础讲起,涵盖了大部分接口技术,实例丰富,讲解通俗易懂。

- 如何找:

- 搜索引擎:直接在百度、谷歌搜索

“张毅刚 单片机原理及接口技术 PDF”或“张毅刚 单片机原理及接口技术 第X版 电子书”。 - 文档分享网站:在百度文库、道客巴巴、豆丁网等平台搜索,通常可以找到扫描版或电子版,部分可能需要付费或下载券。

- 图书馆资源:很多大学的图书馆网站购买了电子书数据库,可以通过校园网访问下载。

- 搜索引擎:直接在百度、谷歌搜索

《The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors》 - Joseph Yiu (ARM官方技术专家)

- 特点:虽然书名是关于ARM Cortex-M的,但它是学习现代32位单片机接口技术的圣经级极其深入和权威,从体系结构到各种总线接口、中断、低功耗等都有详细阐述,对于想深入理解原理的读者来说,无价。

- 如何找:

- 英文原版PDF:在

Library Genesis (libgen.rs)等学术资源网站可以轻松找到。 - 中文译本:搜索

“ARM Cortex-M3与Cortex-M4权威指南 PDF”,译本质量不错,但英文原版是首选。

- 英文原版PDF:在

《Programming Embedded Systems with C and C++》 - Michael Barr

- 特点:更侧重于嵌入式软件编程的实践,但其中对硬件接口的抽象、驱动程序设计、中断处理等内容讲解得非常透彻,是理论与实践结合的典范。

- 如何找:同样可以在

Library Genesis等网站找到英文原版PDF。

优质网络资源与讲义

除了教材,高校的课件和知名技术社区的分享也非常有价值。

高校课程讲义

- 清华大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等顶尖高校的嵌入式系统或单片机课程,其PPT讲义通常结构清晰,重点突出。

- 如何找:

- 在搜索引擎输入

“site:edu.cn 单片机接口技术 讲义”或“XX大学 单片机课件”。 - 访问大学相关院系的课程网站,有时会直接提供下载。

- 在搜索引擎输入

技术社区与博客

- CSDN / 博客园:国内最大的开发者社区,搜索

“单片机接口技术 PDF”、“STM32 SPI/I2C教程 PDF”等关键词,可以找到大量由博主整理的笔记、教程和资料分享。- 示例搜索:

“STM32F1xx 参考手册 PDF”(这是芯片厂商官方手册,最重要)、“51单片机I2C从机程序 PDF”。

- 示例搜索:

- GitHub:很多开源项目会包含详细的文档(通常是Markdown格式,但可以轻松转为PDF),以及基于硬件的接口示例代码。

- 芯片原厂官网:

- STMicroelectronics (意法半导体):提供STM32系列的数据手册、参考手册、应用笔记,这些都是最权威的接口技术资料。

- NXP (恩智浦):提供LPC系列等丰富的技术文档。

- Microchip (微芯):提供AVR、PIC系列的技术文档。

- 如何找:进入官网,找到 "Documentation" 或 "Resource" -> "Datasheets & Manuals" 栏目,搜索你所用芯片的型号即可下载。

如何高效学习接口技术

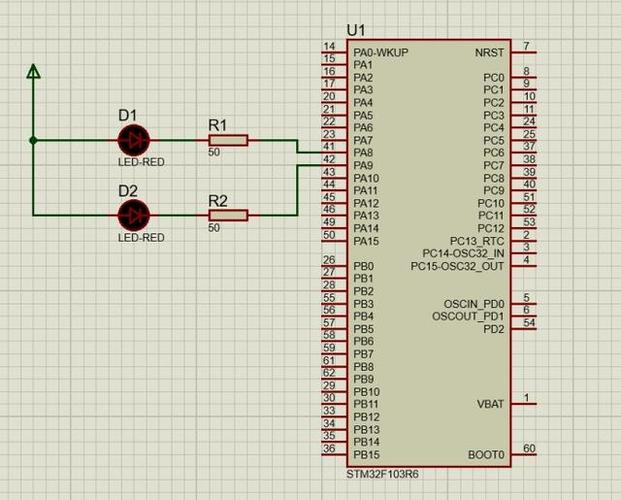

- 理论与实践结合:不要只看书,一定要动手,买一块开发板(如STM32F103系列),按照书本或教程的例子,亲手去接线、写代码、调试。

- 从简到繁:先从最简单的GPIO点亮LED开始,然后是串口打印信息,再逐步学习I2C驱动OLED屏,SPI驱动SD卡,最后是PWM控制电机等。

- 善用官方手册:学会阅读芯片的参考手册,这是你理解单片机外设工作原理的最可靠来源,遇到不懂的寄存器,就去手册里查它的每一位定义。

- 掌握调试工具:学会使用**逻辑分析仪