第一步:初步判断与准备工作

在拆机之前,务必先做一些基本的检查,这可以帮你快速定位问题,避免不必要的拆机。

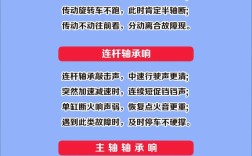

-

观察现象:

- 完全不开机:电源指示灯是否亮?有没有任何声音?

- 黑屏/有声音:屏幕不亮,但能听到声音(比如开机提示音、换台声音)。

- 图像异常:有图像,但出现花屏、条纹、暗屏、闪烁等。

- 功能失灵:遥控器或按键失灵。

-

检查外部因素:

- 电源:检查电源线是否插紧,插座是否有电(可以插个手机充电器试一下)。

- 遥控器电池:换新电池试试。

- 信号源:检查HDMI线是否插好,或者换一个HDMI接口和线缆试试。

- 背光:在黑暗环境下,用强光手电筒斜着照射屏幕,看能否看到非常暗淡的图像,如果能,那问题大概率是背光板或背光驱动电路出了问题。

第二步:常见故障及维修方案

根据维修经验,康佳32K35A这类老款液晶电视最常见的故障集中在电源板和背光板。

故障现象一:完全不开机,指示灯不亮

这是最常见的情况,通常是电源板的问题。

-

可能原因:

- 电源板保险丝烧断:这是最首要的检查点,由于电源板(通常也叫电源板或主板上的电源部分)内部短路(如滤波电容、开关管击穿),导致保险丝熔断以保护电路。

- 电源板其他元件损坏:如PFC电路的功率管、变压器、IC芯片等。

- 主板待机电路故障:主板向电源板发出开机信号的电路有问题,导致电源板无法启动。

-

维修步骤:

- 断电并拆机:拔掉电源线,将电视后盖的螺丝全部拧下,小心取下后盖。

- 找到电源板:电源板通常在电视的左侧或右侧,通过一个排线连接到主板,并连接着电源线和屏幕的LVDS排线。

- 测量保险丝:找到电源板上的保险丝(通常是玻璃管状或绿色/棕色方块状的元件),用万用表的二极管档或电阻档测量其通断,如果显示无穷大(断路),则保险丝已烧。

- 排查短路点:保险丝烧断,说明后面电路存在短路。切勿直接更换新保险丝就通电! 否则会立刻再次烧毁,甚至损坏其他元件。

- 检查大滤波电容(通常是体积最大的圆柱形电容)是否鼓包、漏液。

- 检查开关管(通常是三个引脚的黑色元件,型号常有K2655、K2143等)是否对地短路。

- 检查PFC功率管(通常也是MOS管)是否击穿。

- 更换元件:找到损坏的元件(如保险丝、电容、开关管),购买同型号、同参数的新元件进行更换,焊接时注意防静电,避免短路。

- 通电测试:更换完所有可疑的损坏元件后,可以通电测试,为了安全,建议先接一个灯泡限流器或用一个调压器从低电压慢慢升压,防止再次发生大电流损坏。

故障现象二:黑屏,但有声音

这通常是背光电路的问题,主板和驱动板工作正常,只是屏幕背后的灯管不亮了。

-

可能原因:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 背光板故障:背光板上的升压电路、逆变器、驱动IC损坏。

- 背光灯条(LED灯条)损坏:灯条上的LED灯珠批量烧毁,或驱动电路开路。

- 主板或驱动板未输出背光使能信号:主板工作正常,但没有给背光板发出“点亮”的信号。

-

维修步骤:

- 确认背光不亮:在黑暗环境下用强光手电筒照射屏幕,确认图像是否存在但非常暗淡。

- 检查背光板供电:用万用表测量背光板上的输入电压(通常是12V或24V)是否正常,这个电压由电源板提供。

- 检查背光板信号:检查主板连接到背光板的排线(通常是2-4根细线,标注有BL-ON, BL-ADJ等)是否有电压,开机时,BL-ON线应该有高电平(如5V或3.3V)信号。

- 检查背光板本身:

- 听声音:开机时仔细听背光板是否有轻微的“吱吱”声,如果有,可能是升压变压器或电容问题。

- 看灯条:如果电视支持,可以小心地断开背光板与灯条的连接,用可调直流稳压电源(调到对应电压)逐路点亮灯条,找出损坏的灯条段,LED灯条是背光故障的高发区。

- 测量IC:如果供电和信号都正常,但背光不亮,可能是背光板上的驱动IC(如OZ9926、OZ960等经典芯片)或周边的MOS管、电容损坏。

故障现象三:图像异常(花屏、条纹、暗屏)

-

可能原因:

- 屏幕本身损坏:液晶屏出现物理损坏,内部驱动电路故障,这种情况通常无法修复,只能换屏,成本极高。

- 主板LVDS信号输出问题:主板处理好的图像信号通过LVDS排线传送到屏幕,如果主板或排线有问题,会导致图像异常。

- T-CON板故障:部分电视的T-CON板(时序控制板)集成在主板上,有些则是一块独立的板子,负责驱动像素点,T-CON故障也会导致花屏、条纹。

-

维修步骤:

- 重插排线:将连接主板和屏幕的LVDS排线以及主板和其他板的排线都拔下来,用橡皮擦擦拭金手指部分,然后重新插紧。

- 判断屏幕:如果重插排线无效,且排线外观完好,很可能是屏幕或T-CON损坏,可以尝试更换一块同型号的主板(T-CON集成在主板上)来测试,如果问题依旧,则基本可以确定是屏幕问题。

- 软件问题:极少数情况下,可能是软件故障导致,可以尝试恢复出厂设置或刷机(有一定风险)。

第三步:安全注意事项与维修建议

-

安全第一:

- 断电操作:维修前务必拔掉电源线,并等待几分钟让大电容放电。

- 高压危险:电源板和背光板在断电后仍可能储存高压,非专业人员请勿触碰。

- 防止短路:使用万用表时,表笔要小心,避免造成相邻焊点短路。

-

工具准备:

- 十字螺丝刀、塑料撬棒(避免刮伤外壳)

- 万用表(必备)

- 电烙铁、焊锡、松香

- 吸锡器或吸锡线

- 镊子、放大镜(用于精细操作)

-

备件来源:

- 淘宝/阿里巴巴:搜索“康佳 LED32K35A 电源板”或“康佳 LED32K35A 背光板”,通常可以找到同型号的替换板,这是最简单、最省心的维修方法,价格通常在几十到一百多元。

- 电子元件市场:如果只想更换某个元件(如电容、IC),可以去当地电子市场购买。

-

何时寻求专业帮助:

- 如果你不具备电子维修基础和工具。

- 如果问题复杂,涉及主板和屏幕的深层故障。

- 当你尝试了基本检查后,仍然无法确定问题所在。

对于康佳LED32K35A,“不开机”优先查电源板保险丝,“黑屏有声音”优先查背光板和灯条,对于普通用户来说,如果判断是电源