冰箱作为现代家庭不可或缺的电器,其正常运行依赖于复杂的管道系统,包括制冷剂循环管、排水管、供水管(如有制冰功能)等,当冰箱管道出现问题时,可能导致制冷效果下降、漏水、噪音异常甚至完全无法工作,需及时通过专业维修渠道解决,以下是关于冰箱管道问题维修的详细说明,包括常见故障类型、自行初步排查方法、专业维修服务流程及注意事项,并附上相关问答。

冰箱管道常见问题及初步判断

冰箱管道问题可分为制冷剂管道、排水管道和外部连接管道三大类,具体表现和初步排查方法如下:

| 故障类型 | 常见表现 | 自行初步排查方法 |

|---|---|---|

| 制冷剂管道泄漏 | 冰箱不制冷或制冷不足,冷凝器结霜异常,压缩机运行但温度不降 | 观察冰箱背部或底部是否有油渍(制冷剂泄漏常伴随油污); 检查冷冻室蒸发器是否结霜不均匀或完全不结霜; 手摸冷凝器是否发热(正常应温热,泄漏时可能不热) |

| 排水管道堵塞 | 冰箱内部积水,冷藏室底部漏水,或出现异味 | 检查冷藏室后壁排水孔是否有异物堵塞(可用细钢丝疏通); 倒一杯温水缓慢倒入排水孔,观察是否能顺利流至接水盘; 拆下接水盘检查是否有积水或杂物 |

| 外部管道问题 | 水管(制冰机/饮水机接口)漏水,或冰箱与墙体间连接管松动 | 检查进水管接头是否拧紧,水管是否有老化裂纹; 确认冰箱是否放置平稳,避免管道因震动扭曲; 检查外部管道是否被挤压或冻结(冬季) |

专业维修服务流程及注意事项

若自行排查后问题仍未解决,需联系专业维修服务,正规维修流程通常包括以下几个步骤:

-

预约与报修

通过品牌官方售后、家电维修平台或社区维修店拨打维修电话,说明冰箱型号、故障现象及初步排查结果,预约上门时间,建议优先选择品牌官方授权服务,确保配件原装且技术专业。 -

上门检测与报价

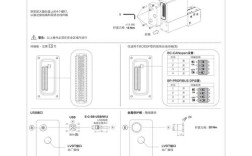

维修人员到达后,会使用专业工具(如压力表检漏仪、管道疏通器等)进一步确诊问题,制冷剂泄漏需通过检漏仪确定漏点位置,排水堵塞可能需拆解管道内部,检测后,维修人员会明确故障原因、维修方案及费用(包括材料费、人工费),需用户确认后再开始维修。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

维修操作

- 制冷剂管道维修:轻微泄漏可进行补焊并重新充注制冷剂;严重泄漏需更换管道或蒸发器/冷凝器组件,维修后需保压测试24小时确保无泄漏。

- 排水管道维修:疏通堵塞物后,会用高压空气吹净管道,避免残留;对于老化破裂的排水管,需整体更换。

- 外部管道维修:更换老化水管,重新紧固接头,或调整管道走向避免摩擦。

-

验收与质保

维修完成后,用户需现场检查故障是否排除(如制冷效果、漏水情况),并向维修人员索取维修凭证及质保卡,正规维修通常对管道维修提供3-6个月质保,期间同一问题复发可免费返修。

注意事项

- 安全第一:维修前务必拔掉冰箱电源,避免触电风险;制冷剂管道维修需由专业人员操作,非专业人员私自处理可能导致制冷剂泄漏(有毒)或设备损坏。

- 拒绝“小病大修”:部分维修人员可能夸大故障(如声称需更换整个管道系统),用户可要求出示故障检测证据,或联系品牌官方核实维修必要性。

- 配件选择:优先使用原厂配件,避免第三方兼容件导致管道接口不匹配或使用寿命缩短。

相关问答FAQs

Q1:冰箱管道维修需要多少钱?

A:维修费用因故障类型、品牌型号及地区差异较大,排水管道堵塞疏通费用约50-150元;制冷剂管道补焊加制冷剂充注约200-500元;若需更换铜管或蒸发器,费用可能达800-2000元,建议维修前要求明确报价,避免后续加价。

Q2:维修后如何判断管道是否彻底修复?

A:可通过以下方法验证:①制冷功能:运行冰箱2-3小时,观察冷冻室是否能降至-18℃以下,冷藏室4-5℃;②排水功能:向冷藏室排水孔倒入少量水,检查接水盘是否有水流出且无积水;③管道密封:检查维修部位是否有油渍(制冷剂泄漏迹象)或漏水痕迹,若异常,立即联系维修人员复检。