第一部分:基础知识与工具准备

在开始维修之前,必须了解其工作原理并准备好合适的工具。

1 工作原理简介

现代的12V 2A电源(适配器)几乎都是开关电源,它的工作流程可以简化为以下几个步骤:

- 输入滤波与整流: 220V交流电通过保险丝、X电容、Y电容进行滤波和防干扰,然后经过整流桥(或整流二极管)变成约300V的直流脉动电。

- 功率因数校正(部分电源有): 一些较新的电源会有一级PFC电路,将输入电流波形校准成与电压波形一致,提高效率,减少谐波。

- DC-DC变换: 这是核心部分。

- 振荡与开关: 300V直流电通过启动电阻给PWM(脉冲宽度调制)控制器芯片供电,芯片开始工作,输出高频驱动信号,驱动开关管(如MOSFET)高速通断。

- 变压器隔离与变压: 开关管的通断在开关变压器初级线圈上产生高频脉冲电流,通过磁耦合在次级线圈上感应出低压高频交流电。

- 整流与滤波: 次级线圈的低压交流电通过快恢复二极管或肖特基二极管整流成直流,再经过电解电容滤波,变得平滑,输出稳定的12V直流电。

- 反馈与稳压: 输出端通过一个光耦 和一个精密稳压源(如TL431) 将输出电压的微小变化反馈给初级PWM控制器,控制器根据反馈信号调整开关管的导通时间,从而动态调整输出电压,使其保持稳定。

关键元件:

- 保险丝: 第一道防线,防止严重短路。

- 整流桥: 将交流变直流。

- 滤波电容(初级): 储能和滤波,通常体积较大。

- 开关管(MOSFET): 核心开关元件。

- 开关变压器: 实现电压变换和电气隔离。

- PWM控制器芯片: 电源的“大脑”。

- 光耦 & TL431: 电压反馈和稳压的核心。

- 次级整流二极管: 快恢复二极管或肖特基二极管。

- 滤波电容(次级): 输出端滤波,保证电压稳定。

2 维修工具准备

- 必备工具:

- 万用表: 最好有二极管档、电阻档、电压档、电容档。

- 电烙铁: 用于拆卸和焊接元件。

- 松香/助焊剂: 提高焊接质量。

- 吸锡器/吸锡线: 拆卸元件。

- 螺丝刀、镊子、尖嘴钳: 拆卸外壳和操作小元件。

- 绝缘胶带、热缩管: 绝缘和修复线材。

- 推荐工具:

- 示波器: 观察波形,是高手排查疑难杂症的利器。

- 可调直流稳压电源/电子负载: 用于维修后测试电源带载能力和稳定性。

- 放大镜: 检查PCB板上的微小裂纹或虚焊。

第二部分:维修流程与安全规范

1 安全第一!

开关电源内部存在高压,即使拔掉插头,初级滤波电容中仍储存着足以致命的电荷。维修前,必须对电容进行放电!

放电步骤:

- 断开电源: 将电源适配器从墙上插座和用电设备上拔下。

- 拆开外壳: 小心拧开螺丝,打开外壳。

- 找到大电容: 在输入整流桥附近,找到那个体积最大的圆柱形或方形电解电容。

- 安全放电: 使用一个大功率电阻(如1kΩ, 5W) 的两端,分别接触电容的两个引脚,持续几秒钟,直到没有火花或声音,也可以用万用表的电压档直接测量,确认电压已降到0V。

维修时务必遵守:

- 单手操作,避免双手同时接触电路板不同位置,防止形成回路触电。

- 不要在通电状态下触碰任何元件的金属部分。

- 保持工作台面干燥整洁。

2 故障诊断流程(从简到繁)

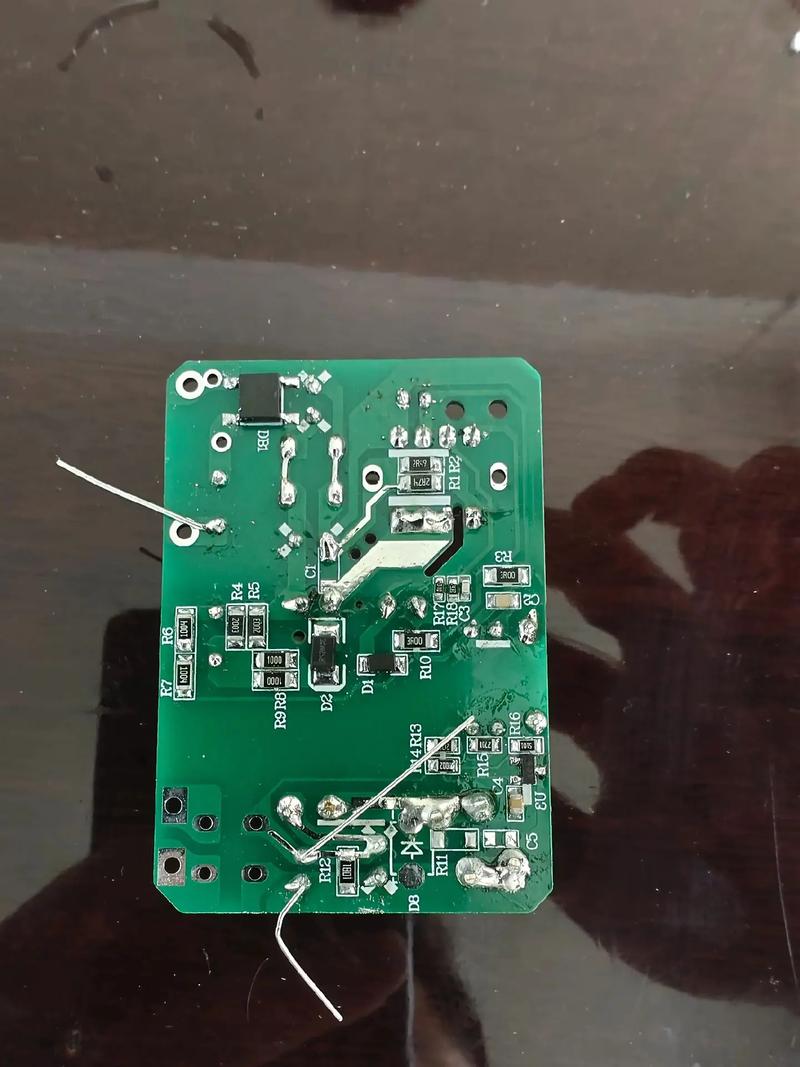

目视检查

- 外观: 检查电源外壳是否有破损、烧焦痕迹。

- 输入/输出线: 检查线皮是否破损,内部是否断裂。

- PCB板: 仔细观察电路板,寻找明显的故障点,如:

- 炸裂的元件: 电容、二极管等是否有鼓包、漏液或炸开。

- 烧黑的痕迹: 某个区域PCB颜色变深或发黑。

- 虚焊或脱焊: 元件引脚焊点是否有裂纹或光泽不均。

- 保险丝: 检查保险丝是否熔断。

静态电阻测量(断电) 如果目视检查无明显问题,或保险丝熔断,这一步至关重要。

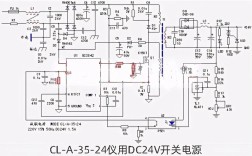

-

测量输入端电阻:

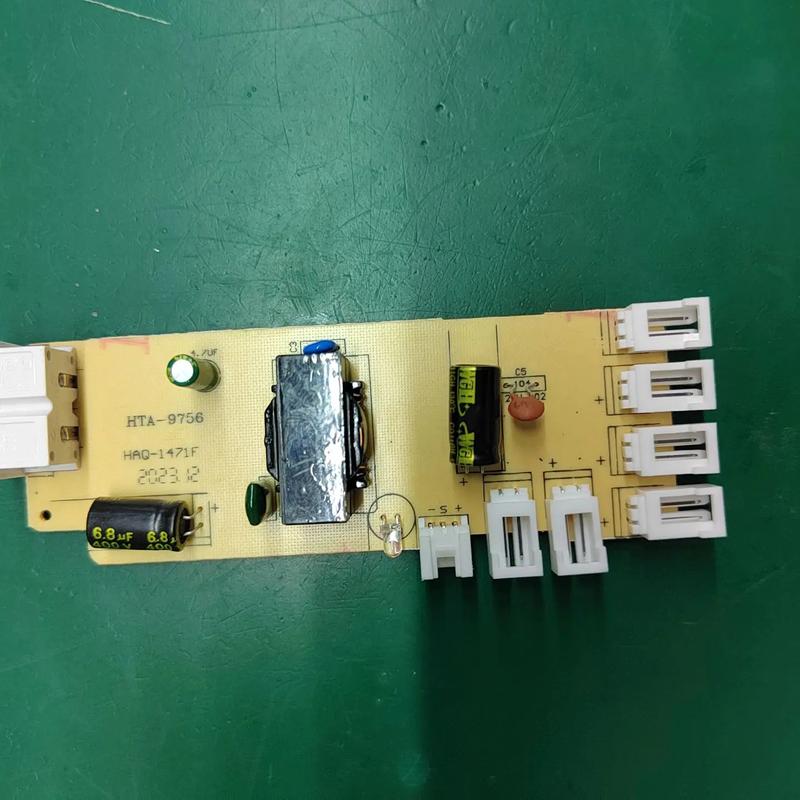

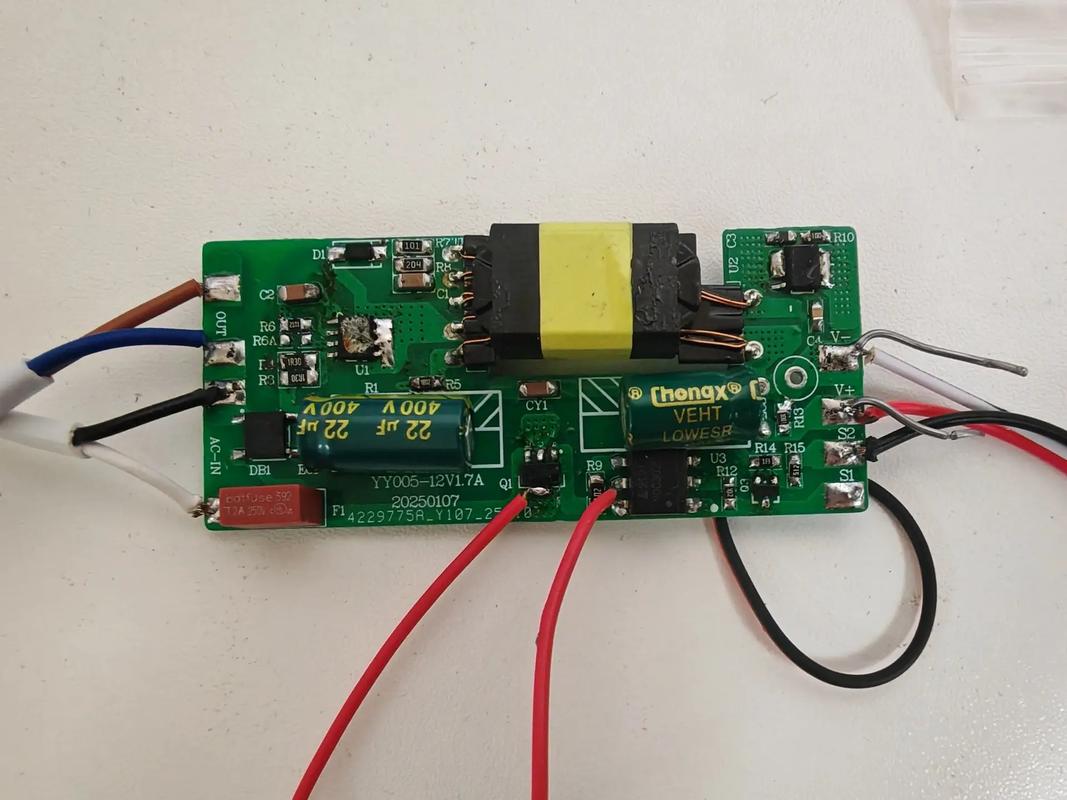

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 将万用表调到电阻档(蜂鸣档或200kΩ档)。

- 表笔分别接在电源插头内部的两个金属片上(即AC输入端)。

- 正常情况: 会显示一个较小的阻值(通常在几十到几百欧姆之间),这主要是整流桥和滤波电容的等效电阻。

- 故障判断:

- 阻值无穷大(OL): 说明输入回路开路,大概率是保险丝熔断,此时需要更换保险丝,但千万不要直接换上就通电! 必须找到导致保险丝熔断的根本原因,否则会再次烧毁。

- 阻值非常小(接近0Ω): 说明输入回路存在严重短路,可能是整流桥击穿、滤波电容短路或后续PFC电路短路。

-

测量关键元件(若保险丝熔断):

- 整流桥: 用二极管档测量其四个引脚,应有两个方向导通(压降约0.5V),另外两个方向截止,若任意两个引脚在正反方向都导通或都截止,则已击穿。

- 初级滤波电容: 用电容档测量其容量是否与标称值接近,且没有漏电(电阻档测量时,阻值应由小到大最后趋于无穷大)。

- 开关管(MOSFET): 用二极管档测量其三个引脚(G栅极, D漏极, S源极),D-S之间应有一个寄生二极管,正向导通,反向截止,G-S之间应为高阻态,若D-S之间短路,则开关管已击穿,这是导致保险丝熔断的常见原因之一。

通电测试(谨慎操作) 如果静态测量正常,或已更换损坏元件,可以进行通电测试。

-

制作假负载:

- 绝对不要直接带载! 空载或轻载下,开关电源可能工作不稳定,导致电压升高,击穿后续电路。

- 制作一个简单的假负载:一个12V/5W或10W的汽车灯泡,或者一个大功率水泥电阻(如5Ω/10W),将其连接到电源的输出端(正极接正极,负极接负极)。

-

逐步通电测试:

- 安全隔离: 将电源板放在绝缘垫上,所有操作尽量使用绝缘工具。

- 测启动电压: 通电瞬间,用万用表直流电压档测量初级滤波电容两端电压,应迅速上升到约300V,如果电压没有或很低,说明启动电路或市电输入有问题。

- 测输出电压: 测量假负载两端的电压,应稳定在12V左右。

- 电压为0: 说明开关电路没有工作,检查PWM芯片是否得到启动电压、开关管是否工作、变压器是否开路等。

- 电压远高于12V(如18V, 20V): 这是非常危险的信号!说明反馈环路失效,最常见的故障是光耦或TL431损坏。

- 电压低于12V(如5V, 8V): 可能是负载过重(次级整流管短路、滤波电容失效),或是反馈环路调整不当。

第三部分:常见故障分析与维修案例

完全无输出,保险丝熔断

- 现象: 插上电,用电设备无反应,打开外壳发现保险丝发黑熔断。

- 原因: 输入端存在严重短路。

- 维修步骤:

- 放电并拆下保险丝。

- 用万用表二极管档测量:

- 整流桥: 是否击穿短路。

- 初级滤波电容: 是否短路。

- 开关管: D-S极是否短路。这是最常见的故障点。

- PFC开关管(如有): 是否短路。

- 更换损坏的元件。 更换开关管时,最好同时检查其栅极的驱动电阻是否烧毁。

- 更换同规格的保险丝。 (注意:保险丝的额定电流和熔断速度必须匹配,常用的是T或F型快熔)。

- 连接假负载,进行通电测试。

完全无输出,保险丝完好

- 现象: 保险丝完好,但输出端无电压。

- 原因: 电源启动不了或开关电路未工作。

- 维修步骤:

- 通电测量初级滤波电容两端电压。

- 电压为0: 检查电源线、保险丝(虽未断,但可能接触不良)、整流桥开路。

- 电压为220V左右(未整流): 检查整流桥是否开路。

- 电压为300V但无法启动:

- 检查启动电阻(一个阻值较大的电阻,从300V端连接到PWM芯片的VCC脚)是否开路。

- 检查PWM芯片及其外围电路(如VCC供电电容)是否损坏。

- 检查开关管是否开路。

- 检查开关变压器初级线圈是否开路。

- 测量PWM芯片的VCC引脚电压。 如果没有电压,检查启动电阻和供电电路,如果有电压但电源仍不工作,则PWM芯片本身可能损坏。

- 通电测量初级滤波电容两端电压。

输出电压过高(如18V以上)

- 现象: 带载或不带载,输出电压都远高于12V。

- 原因: 反馈环路失效,PWM芯片收不到正确的电压反馈,以为输出电压过低,从而拼命增加占空比,导致电压飙升。

- 维修步骤:

- 这是最危险的故障,维修时务必小心!

- 重点检查反馈电路:

- 光耦: 这是最常见的故障点,用万用表二极管档测量光耦的初级(接TL431的一侧)和次级(接PWM芯片的一侧)是否正常,光耦损坏的可能性极高。

- 精密稳压源TL431: 检查其三个引脚之间的电阻是否正常,它也可能损坏。

- 取样电阻: 检查从输出端分压到TL431 Ref脚的几个小电阻(通常为1kΩ或几kΩ)是否变值或开路。

- 更换损坏的元件,通常是光耦或TL431。

输出电压过低(如8V-10V)

- 现象: 空载时电压接近12V,但一接上负载就掉到很低。

- 原因:

- 负载过重: 次级整流二极管性能不良、滤波电容失效或输出线短路。

- 反馈环路问题: 反馈信号过强,导致PWM芯片误判,降低输出电压。

- 电源老化: 元件性能下降,带载能力不足。

- 维修步骤:

- 断开假负载,测量空载电压。 如果空载电压正常,说明问题在负载或电源带载能力。

- 测量次级整流二极管的正向压降。 压降过高(>0.5V)说明其性能不良。

- 测量次级滤波电容的容量和ESR(等效串联电阻)。 容量下降或ESR增大都会导致滤波效果差,带载能力下降。

- 检查反馈回路的取样电阻是否变值。

第四部分:总结与建议

- 耐心与细心: 电源维修是一个细致活,不要急于求成,按步骤排查。

- 先易后难: 从最简单的目视检查和保险丝检查开始。

- 安全至上: 永远不要忽视高压风险,电容放电是必须步骤。

- 更换元件: 更换元件时,尽量使用同型号或参数相近的替代品,特别是电容的耐压值、容量和温度等级,二极管的电流和耐压值。

- 成本考量: 对于12V 2A这类低价位的电源,如果故障点较多(如开关管、光耦、PWM芯片都坏了),维修成本可能已经接近甚至超过一个新电源。直接更换新电源往往是更经济、更安全的选择。

- 环保处理: 无法维修的电源应作为电子垃圾进行回收处理,不要随意丢弃。

希望这份详细的指南能帮助您成功维修您的12V 2A电源!祝您好运!