什么是无刷电机?

要理解“无刷”的含义,与传统的有刷直流电机不同,无刷电机没有电刷和换向器这两个机械磨损部件,电刷和换向器在有刷电机中负责在转子旋转时改变电流方向,以维持持续的转矩,而无刷电机则通过电子方式来“换向”,从而实现了更高的效率、更长的寿命和更低的噪音。

基本结构

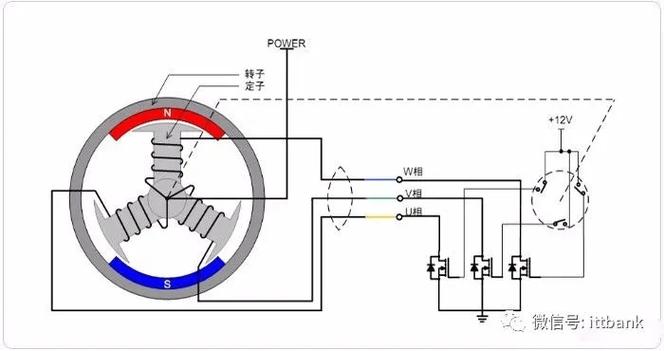

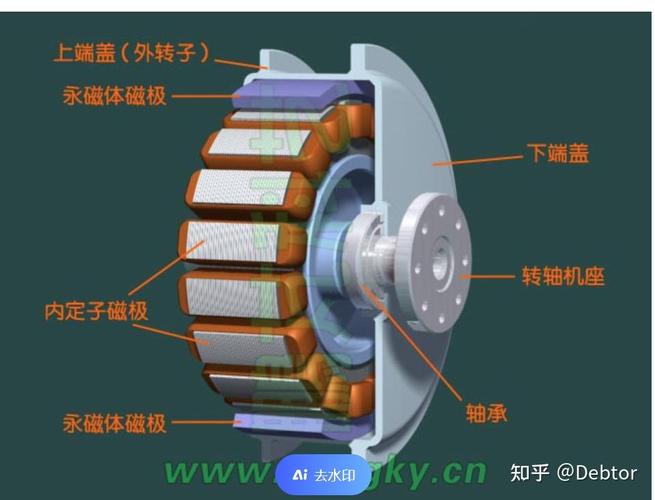

无刷电机主要由两大部分组成:定子和转子。

定子

- 位置:固定不动的外部部分。

- 结构:由许多绕组线圈(通常是三相,即U、V、W三相)构成,嵌在定子铁芯的槽内,这些绕组在空间上相互错开120度电角度。

- 作用:当电流通过定子绕组时,会产生一个旋转的磁场,这个磁场是驱动转子旋转的“推手”。

转子

- 位置:可旋转的内部部分。

- 结构:不像有刷电机那样有绕组和换向器,无刷电机的转子结构相对简单,它通常由永磁体(如钕铁硼等强力磁铁)构成,N极和S极交替排列在转子表面或内部,为了精确控制,转子上还集成了位置传感器(如霍尔传感器)或利用电机反电动势进行无传感器检测。

- 作用:其自身的永磁场会与定子产生的旋转磁场相互作用,产生磁力,从而驱动转子旋转,并始终试图与定子磁场保持一致(异性相吸,同性相斥)。

控制器

- 位置:独立于电机本体的电子控制单元。

- 结构:包含功率驱动电路(通常是MOSFET或IGBT组成的逆变器)、微控制器和控制算法。

- 作用:这是无刷电机的“大脑”,它接收来自整车控制器或驾驶员的指令,并实时读取转子位置传感器的信号,然后根据预设的算法,精确地控制定子各相绕组的电流通断和大小,从而产生一个平滑、可控的旋转磁场。

核心工作原理:电子换向

无刷电机的工作原理可以概括为“电子换向”,其本质是定子旋转磁场驱动永磁体转子同步旋转。

让我们以一个简单的三相无刷电机为例,分步解析其工作过程:

-

初始状态:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 假设转子上的N极指向了U相绕组。

- 控制器检测到位置传感器信号,判断出当前转子位置。

- 控制器指令:给U相绕组(例如U+,U-)通电,电流方向假设为“流入”。

-

第一步通电:

- U相绕组产生一个N极磁场。

- 根据同性相斥、异性相吸的原理,转子上的N极会受到U相磁场的排斥,而S极会受到吸引。

- 转子会顺时针旋转60度,直到其自身的S极与U相的N极对齐。

-

第二步换向:

- 当转子旋转到新位置时,位置传感器向控制器发送新的信号。

- 控制器收到信号后,立即进行“换向”操作。

- 操作:切断U相电流,同时给W相绕组(例如W+,W-)通电,电流方向也为“流入”。

- W相绕组产生一个N极磁场,再次吸引转子S极,使其继续顺时针旋转60度。

-

循环往复:

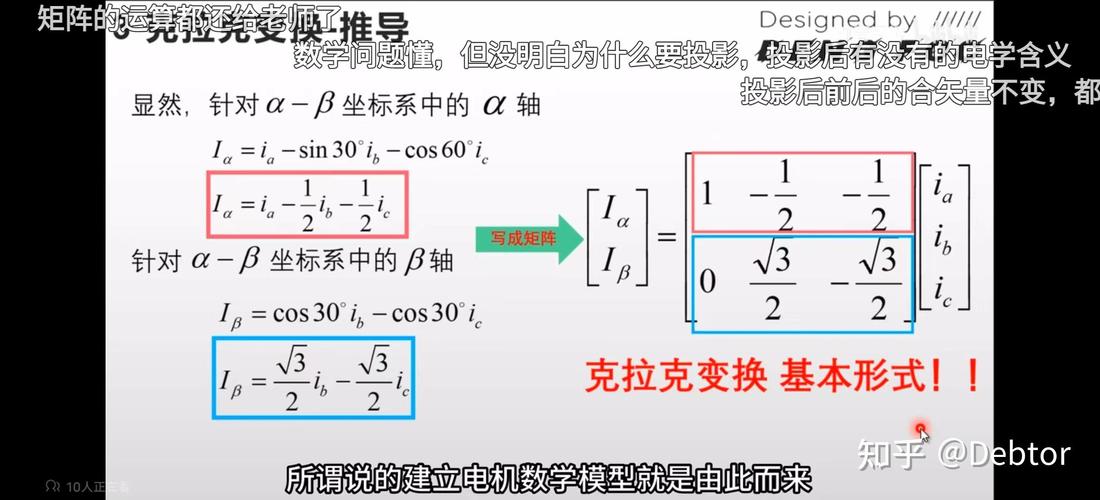

- 这个过程不断重复:控制器根据转子的实时位置,按顺序(U -> W -> V -> U... 或其他顺序)给定子的三相绕组通电、断电。

- 每换向一次,定子的磁场轴线就旋转60度电角度,转子也随之同步旋转60度。

- 通过快速、连续地切换电流,定子就产生了一个平滑旋转的磁场,带动转子持续不断地旋转。

有刷电机的换向是机械式的(靠换向器和电刷),而无刷电机的换向是电子式的(靠控制器和功率管),控制器就像一个“智能开关”,以极高的频率(通常在几kHz到几十kHz)来切换电流,实现对电机的精确控制。

控制方式

为了精确控制电机的转速和扭矩,控制器不仅需要知道“何时换向”,还需要知道“通多大电”,主要有两种控制模式:

转速控制 - 闭环反馈

- 目标:维持电机在设定的转速下运行。

- 原理:

- 驾驶员或整车系统设定一个目标转速。

- 控制器通过霍尔传感器或编码器实时获取电机的当前转速。

- 控制器将目标转速与当前转速进行比较,得到一个“转速误差”。

- 控制器使用PID(比例-积分-微分)控制算法来计算出一个合适的电压或电流值,施加到电机上。

- 如果负载变大导致转速下降,误差变大,控制器就会增加输出,提高转速;反之则减少输出。

- 比喻:就像你开车定速巡航,车速低了就深踩油门,车速高了就松油门,始终保持在一个设定速度。

扭矩控制

- 目标:精确控制电机输出的扭矩。

- 原理:

- 电机的输出扭矩与定子绕组中的电流大小成正比。

- 要控制扭矩,本质上就是控制电流。

- 控制器通过精确控制功率管的导通时间(PWM脉宽调制),来调节流过绕组的平均电流,从而实现对电机扭矩的精确控制。

- 在汽车应用中,如加速和爬坡时,控制器会根据油门踏板深度和车辆状态,计算出所需的扭矩指令,并精确地输出相应的电流。

在汽车上的核心优势

正是因为上述技术原理,无刷电机在汽车领域得到了广泛应用,并成为新能源汽车驱动系统的首选。

| 特性 | 无刷电机 | 传统有刷电机 |

|---|---|---|

| 效率 | 高 (85%-97%),能量损耗小,续航里程更长 | 低 (70%-80%),电刷摩擦和电阻损耗大 |

| 寿命与可靠性 | 长,无电刷磨损,免维护,可靠性高 | 短,电刷和换向器会磨损,需要定期更换 |

| 噪音与振动 | 低,运行平稳,电子换向无机械冲击 | 高,电刷摩擦和换向火花会产生噪音和振动 |

| 功率密度与扭矩密度 | 高,在同等体积和重量下能输出更大功率和扭矩 | 低,体积和重量较大 |

| 可控性 | 极佳,响应速度快,控制精度高,可实现复杂的控制策略 | 较差,机械惯性大,响应慢 |

| 成本 | 初始成本较高(需要控制器) | 初始成本较低 |

汽车上的典型应用

无刷电机的高效、高功率密度和精确控制特性,使其几乎遍布现代汽车的各个系统:

-

驱动电机:这是新能源汽车的“心脏”,用于纯电动汽车、插电混动汽车的驱动,将电能转化为机械能驱动车轮,通常是永磁同步电机,是无刷电机的一种高级形式。

-

电动助力转向:取代传统的液压助力系统,根据车速和转向力矩提供精确的转向助力,提升燃油经济性和操控性。

-

热管理系统:

- 电子水泵:用于冷却电池、电机和电控系统,流量可调,响应快。

- 电子节温器:精确控制发动机冷却液的温度,使其快速达到最佳工作温度,降低排放和油耗。

-

空调压缩机:由无刷电机直接驱动,可精确控制制冷量,能效比高,且可进行无级调速。

-

其他辅助系统:

- 座椅调节(前后、高低、靠背、腿托等)。

- 车窗/天窗的升降。

- 雨刮器。

- 主动格栅。

- 涡轮增压器的电子辅助(e-Turbo)。

汽车无刷电机技术原理的核心是“电子换向”,即通过控制器和功率管,精确控制定子绕组的电流,产生一个旋转的磁场来驱动永磁体转子同步旋转,这种结构上的创新,使其在效率、寿命、噪音、可控性等方面全面超越了传统的有刷电机,成为现代汽车,尤其是新能源汽车实现高效、智能、舒适驾驶体验的关键技术基石。