目录

- 为什么需要多天线技术? - 从香农定律说起

- MIMO是什么? - 核心思想与分类 3. 分集 4. 空间复用 5. 波束赋形

- 进阶:Massive MIMO (大规模天线)

- MIMO与其他关键技术的结合 5. MIMO + OFDM 6. MIMO + 波束赋形

- MIMO的应用场景

为什么需要多天线技术?

这要从通信的“天花板”——香农定律说起,香农定律描述了信道容量的上限:

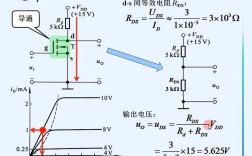

C = B * log₂(1 + S/N)

C是信道容量(最大数据传输速率)。B是带宽。S/N是信噪比。

传统通信的瓶颈: 在很长一段时间里,提升速率主要靠两个方法:

- 增加带宽:但无线电频谱是有限的,像黄金一样宝贵,越来越难获取。

- 提高信噪比:通过增加发射功率,但功率不仅成本高,而且对人体和环境有影响,受到严格管制。

多天线技术的革命性突破: MIMO技术的出现,开辟了“空间维度”这一全新的资源,它不再局限于传统的“时间”(时隙)、“频率”(频段)和“功率”资源,而是利用空间中的不同路径来并行传输数据,从而在不增加带宽和功率的情况下,极大地提升了信道容量和可靠性。

MIMO就是把一根天线的“单车道”,升级成了多根天线组成的“多车道高速公路”。

MIMO是什么?

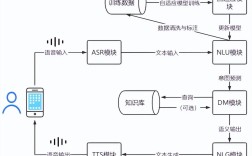

MIMO 的全称是 Multiple-Input Multiple-Output,即“多进多出”,它指的是在通信链路的收发两端都使用多根天线。

- 发射端:多根天线,可以同时发射多个数据流。

- 接收端:多根天线,可以接收并区分这些数据流。

MIMO技术主要有三大应用方向,它们解决的问题不同,但相辅相成。

MIMO的三大核心功能

(1) 分集

-

目标:对抗信道衰落,提高传输的可靠性。

-

核心思想:通过在多个独立的信道上发送同一个数据(或其副本),如果其中一个信道因为衰落导致信号变差,接收端仍然可以从其他良好的信道上恢复出原始数据。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

工作方式:

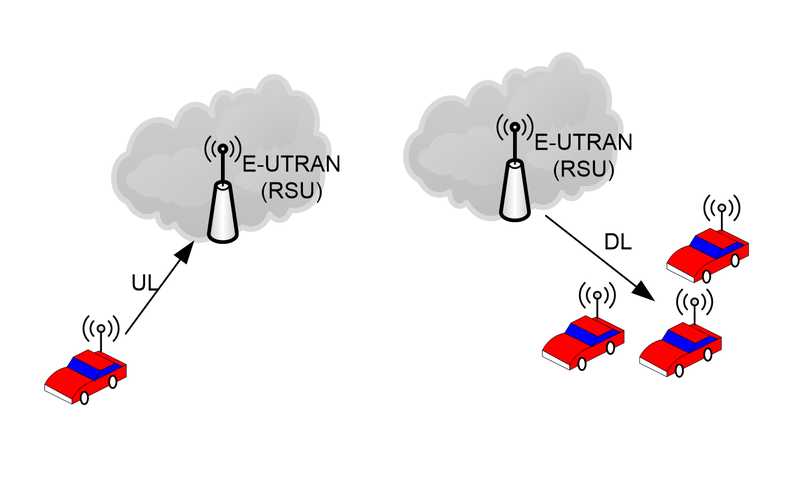

- 发射分集:发射端使用多根天线发送同一个数据的不同副本(通过空时编码),最经典的例子是 Alamouti编码,在2x2 MIMO系统中,它不需要信道信息就能实现完美的分集增益。

- 接收分集:接收端使用多根天线接收信号,通过合并算法(如最大比合并 MRC)选择或合并最强的信号。

-

生活中的比喻:

你在嘈杂的房间里听朋友说话,只用一只耳朵可能听不清(信号衰落),如果你用两只耳朵(接收分集),大脑会自动将两只耳朵听到的信号“合并”起来,更容易听清,或者,你的朋友用两只嘴同时说同样的话(发射分集),你总能听到至少一句。

-

应用:在信号质量较差的边缘地区,或移动速度较快的场景下(如高铁),确保通信不中断。

(2) 空间复用

- 目标:在不增加带宽和功率的前提下,成倍地提升峰值速率。

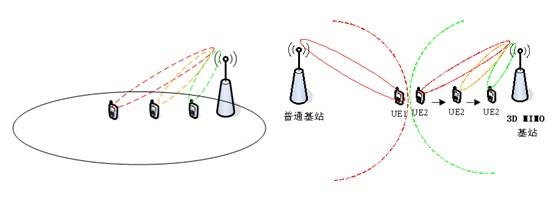

- 核心思想:利用多根天线在同一个频段上,并行传输多个独立的数据流,这些数据流在空间上是正交的,接收端可以通过复杂的信号处理算法(如ZF, MMSE检测)将它们分离开来。

- 工作方式:

- 假设一个系统有

N_t根发射天线和N_r根接收天线,其最大空间复用层数为min(N_t, N_r),一个4x4 MIMO系统理论上可以同时传输4个数据流,速率是单天线的4倍。

- 假设一个系统有

- 生活中的比喻:

一个单车道(单天线)一次只能过一辆车,一个四车道的高速公路(4x4 MIMO)可以同时过四辆车,总通行量(数据速率)就变成了四倍。

- 前提条件:需要丰富的散射环境(即多径效应要强),如果收发之间只有一条直射路径(如视距传播),天线之间就无法形成独立的空间通道,空间复用效果会大打折扣。

- 应用:在信号质量好的市中心、室内等场景,追求极致的下载/上传速度。

(3) 波束赋形

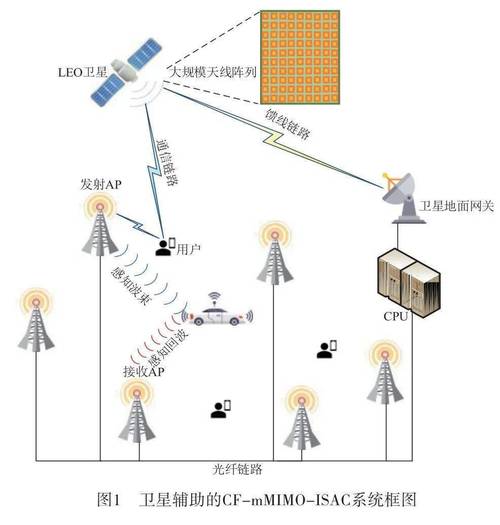

- 目标:提升特定方向的信号强度,减少干扰,覆盖更远。

- 核心思想:利用多根天线阵列,通过精确控制每个天线单元发射信号的相位和幅度,使信号在空间中同相叠加,形成一个主波束(主瓣),指向目标用户,在其他方向上信号会相消干涉,形成零陷(零陷)来抑制干扰。

- 工作方式:

- 这需要精确知道信道的状态信息,即从基站到每个用户的信道方向,基站通过上行链路的导频信号来“学习”这个方向。

- 不同于空间复用追求“广撒网”,波束赋形追求“精准打击”。

- 生活中的比喻:

手电筒,普通手电筒(单天线)的光是发散的,而一个聚光灯(多天线+波束赋形)可以将光束聚焦到很远的一个点上,照亮得又远又亮,而旁边则很暗(抑制了干扰)。

- 应用:

- 小区边缘:将能量集中给边缘用户,提升覆盖。

- 干扰抑制:将零陷对准其他小区的干扰源。

- 毫米波通信:毫米波频段绕射能力差,传输距离短,必须用波束赋形来“瞄准”用户才能有效通信,这是5G毫米波技术的基石。

进阶:Massive MIMO (大规模天线)

这是MIMO技术的进一步演进,其特点是基站侧的天线数量极多(例如64根、128根,甚至更多)。

- 核心优势:

- 极高的阵列增益:天线越多,波束就越窄越精准,能量聚焦能力越强,可以大幅提升覆盖距离和用户信噪比。

- 极高的空间分辨率:能精确区分在空间上靠得很近的用户,从而在同一个时频资源上服务多个用户,实现MU-MIMO (Multi-User MIMO),这极大地提升了系统容量。

- 强大的干扰抑制能力:可以形成非常深的零陷,精准地消除对其他用户的干扰。

- 降低发射功率:由于能量聚焦,可以用更低的总功率达到相同的覆盖效果,更节能。

Massive MIMO是5G提升容量和覆盖的关键技术之一。

MIMO与其他关键技术的结合

现代通信系统很少单独使用MIMO,它总是和其他技术深度融合。

(1) MIMO + OFDM

- OFDM (正交频分复用):将宽频带划分为大量正交的窄带子载波,可以有效对抗多径带来的符号间干扰。

- 结合:OFDM为MIMO提供了平坦的子信道,使得MIMO的信号处理(特别是空间复用)在每个子载波上可以独立进行,大大简化了接收端的复杂度。4G/5G和Wi-Fi 5/6/7都采用了MIMO-OFDM这一黄金组合。

(2) MIMO + 波束赋形

在Massive MIMO系统中,波束赋形是其最核心的功能,基站通过大量的天线单元,为每个用户动态生成一个或多个专属的“数据波束”,实现精准、高效、低干扰的通信。

MIMO的应用场景

| 技术 | 主要目标 | 典型应用场景 |

|---|---|---|

| 分集 | 提高可靠性,对抗衰落 | 移动通信的边缘地区、高速移动(高铁、飞机)、室内外切换时 |

| 空间复用 | 提升峰值速率 | 市中心、室内、体育场等信号好、用户密集、追求高速率的场景 |

| 波束赋形 | 提升覆盖、抑制干扰、服务远端用户 | 小区边缘、毫米波通信、点对点回传 |

| Massive MIMO | 提升系统总容量和覆盖 | 5G宏基站、密集城区、大型集会 |

MIMO技术是现代无线通信的基石,它彻底改变了我们利用频谱资源的方式。

- 从“单车道”到“多车道”:MIMO通过多天线技术,在空间维度上开辟了新的资源,实现了容量和可靠性的飞跃。

- 三大支柱:分集保障连接不中断,空间复用让速度飞起来,波束赋形让信号更精准、覆盖更远。

- 持续演进:从基础的2x2/4x4 MIMO,到Massive MIMO,MIMO技术正朝着天线更多、波束更智能、容量更大的方向不断发展,是支撑5G乃至未来6G愿景的核心引擎。

可以说,没有MIMO,就没有我们今天所享受的高速、稳定的移动宽带和无线网络。