要确定它是什么,需要更多的上下文信息,以下是几个最常见的可能性:

最常见:小米/米家生态链产品(智能穿戴/耳机)

这是“MS01”最广为人知的出处,通常指的是小米或其生态链公司推出的智能设备。

- 品牌:小米 或 华米科技(小米生态链公司,Amazfit/Zepp品牌母公司)

- 产品类型:智能手表或手环

- 具体型号举例:

- 小米手环 1S (Mi Band 1S):其内部型号或早期宣传中可能包含“MS01”,这是小米手环系列的开创性产品之一。

- Amazfit GTS / GTR 系列的部分型号:华米科技在推出早期智能手表时,也可能使用过类似型号。

- 特点:通常具备心率监测、运动追踪、消息提醒、长续航等基本智能穿戴功能。

音频设备

一些音频品牌也会使用“MS01”作为型号,尤其是在入门级产品中。

- 品牌举例:

- Moondrop (达音科):知名的国产音频品牌,其产品线中有“MS01”型号的入耳式耳机,以其高性价比和不错的音质著称。

- 其他小众品牌:一些专注于特定市场的音频品牌也可能使用此型号。

- 产品类型:入耳式耳机 (Earphones)

- 特点:通常注重音质表现,可能采用圈铁或双单元等配置。

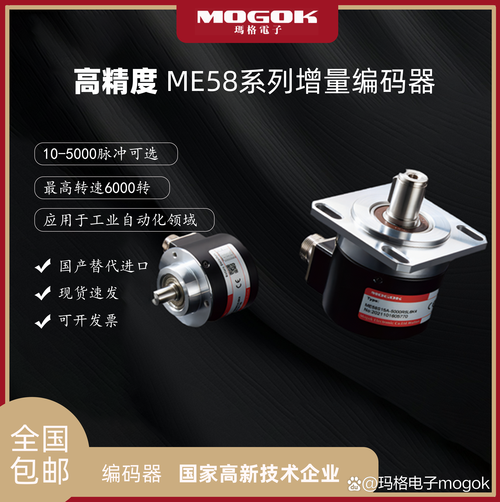

工业自动化与控制领域

在工业领域,“MS01”通常不是一个终端产品型号,而是一个模块或组件的型号。

- 品牌:各种工业自动化、传感器或PLC(可编程逻辑控制器)制造商。

- 产品类型:

- 传感器模块:例如温度、湿度、压力、光电传感器。

- 通信模块:如RS485、以太网、无线通信模块。

- I/O模块:用于输入/输出信号的控制模块。

- 特点:用于工业设备、自动化生产线或物联网项目中,专业性很强。

其他领域

- 服务器/存储设备:某些服务器型号或其组件(如内存、硬盘)可能使用“MS01”作为内部型号。

- 汽车配件:某些车载诊断仪、记录仪或传感器模块也可能使用此编号。

如何确定您的“MS01”是什么?

为了给您最准确的答案,请提供以下信息:

-

您是在哪里看到“MS01”的?

- 如果是:包装盒、产品本身、小米商城/APP、京东/淘宝商品页 -> 极大概率是小米/华米的智能穿戴设备。

- 如果是:耳机、音响论坛、电商平台音频分类下 -> 极大概率是Moondrop等品牌的耳机。

- 如果是:工业设备、PLC、传感器相关的文档或设备上 -> 是工业自动化领域的模块。

-

产品的外观是怎样的?

- 像手表/手环 -> 是智能穿戴设备。

- 像有线/无线耳机 -> 是音频产品。

- 是一个小方块或电路板 -> 是工业模块。

-

您购买或获取它的渠道是什么?

- 从小米之家或电商平台买的 -> 很可能是小米产品。

- 从音频专卖店或网店买的 -> 很可能是耳机。

如果您是在消费电子领域看到的,“MS01”最有可能指的是小米手环 1S 或 Moondrop 的一款入耳式耳机,如果您能提供更多背景信息,我可以帮您进一步确认。