由于我无法直接提供视频文件,我将为您构建一个完整的、结构化的视频教学大纲,并详细讲解每个部分的核心内容、维修技巧和注意事项,您可以根据这个大纲来学习,或者自己制作视频教程。

(图片来源网络,侵删)

液晶电视PFC电路维修视频教学大纲

** 从零开始掌握液晶电视PFC电路维修:原理、检测与实战案例

视频时长: 30-45分钟

目标观众: 具备一定电子基础,了解万用表使用的电子维修爱好者、初级维修工程师。

视频风格: 实战导向,理论结合实践,安全第一。

(图片来源网络,侵删)

第一部分:开场白与安全警告 (约2分钟)

- 自我介绍与主题引入: “大家好,欢迎来到我的维修频道,今天我们来深入探讨液晶电视中一个至关重要的部分——PFC电路,很多电视出现不开机、炸保险丝、屏幕闪一下就黑等问题,都和它有关。”

- PFC的重要性: “PFC,即功率因数校正,它不仅能让电视更省电,减少对电网的干扰,更重要的是,它能为主电源提供稳定的高压直流(约+380V),是整个电视正常工作的‘基石’,PFC坏了,电视基本就瘫痪了。”

- 【重中之重】安全警告:

- 高压危险! PFC电路输出的+380V电压,即使断电后,大电容(通常为100μF/450V左右)中仍储存有致命的高压能量!

- 操作前必须放电! 必须使用大功率电阻(如5W/10kΩ)对PFC电容进行充分放电,并再次用万用表测量确认电压为零后,才能进行操作。

- 佩戴防护装备: 建议佩戴绝缘手套和护目镜。

- 单手操作: 测量时尽量用单只手操作,避免双手形成回路。

第二部分:PFC电路工作原理详解 (约8分钟)

- 目标: 让观众“知其然,更知其所以然”,理解信号流,为后续维修打下理论基础。

- 什么是PFC? 用通俗的比喻解释:PFC就像一个“交通协管员”,把杂乱无章、断断续续的“电流”(工人)整理好,让它们和“电压”(道路)同步、有序地通过,从而提高工作效率(功率因数)。

- PFC电路的类型: 重点讲解主动式PFC (Active PFC),因为这是目前液晶电视的主流方案。

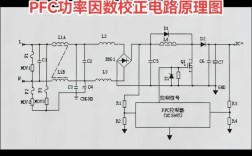

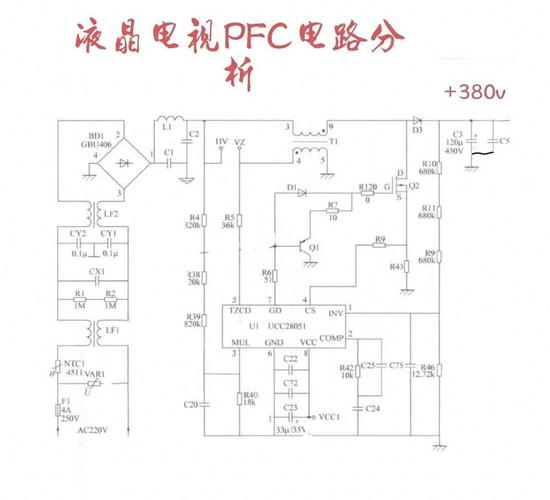

- 主动式PFC核心组件图解:

- 桥式整流 (BR1): 将220V交流电整流成脉动的直流电(约310V)。

- 大功率电感 (L1): 储能和释放能量,平滑电流。

- 功率开关管 (Q1/MOSFET): 电路的“心脏”,由PWM脉冲驱动,高速开关。

- PFC二极管 (D1): 续流二极管,在开关管关断时提供电流回路。

- PFC储能电容 (C1): 储存升压后的高压直流电。

- PFC控制芯片 (IC1): 电路的“大脑”,负责检测电压、电流,并驱动开关管。

- 信号流程动画演示(或分步图解):

- 启动过程: 电视开机后,副电源先工作,为控制系统供电,CPU发出开机指令,同时PFC控制芯片得到工作电压。

- 升压过程: 控制芯片检测到输入电压较低时,开始驱动MOSFET高速开关,电流流过电感L1储能,当MOSFET关断时,电感产生感应电动势,与整流后的电压叠加,通过二极管D1向电容C1充电,最终将电压稳定在约380V。

- 稳定过程: 控制芯片持续检测输出电压,动态调整MOSFET的占空比,确保输出电压稳定。

第三部分:PFC电路常见故障现象 (约3分钟)

- 完全不开机,保险丝烧断: 这是最典型的故障,通常是PFC电路或主电源后级有严重短路。

- 保险丝完好,但无+380V电压输出: PFC电路未工作,可能控制芯片未启动、驱动电路异常、或PFC电路本身开路。

- 屏幕闪一下就黑,或发出“吱吱”叫声: PFC电路启动后无法维持稳定电压,保护电路动作。

- 图像亮度不稳,有“S”形扭曲: PFC电压偏低且不稳定,导致电源带载能力差。

第四部分:维修工具与准备 (约2分钟)

- 必备工具:

- 万用表(带二极管档和电容档)

- 示波器(强烈推荐,用于观察PWM波形)

- 焊台、热风枪、助焊剂、吸锡器

- 大功率电阻(5W/10kΩ,用于放电)

- 螺丝刀套装、镊子、尖嘴钳

- 备件: 常见的PFC开关管(如K2655, K1117, 2SK3562等,需根据具体型号确认)、PFC二极管(如FR307, MUR460等)、PFC控制芯片(如NCP1607, L6562, TDA4863等)。

- 必备工具:

第五部分:PFC电路维修实战流程 (约15分钟)

-

这是视频的核心部分,要一步步演示。

-

第一步:安全放电与初步检测

- 演示: 拔掉电源线,用万用表确认已断电,然后用10kΩ电阻的两个引脚去触碰PFC电容(C1)的两个焊盘,并保持几秒钟,再次用万用表电压档测量电容两端,确认电压为0V。

- 测量: 用二极管档测量PFC开关管D-S极、PFC二极管的正反向电阻,初步判断有无明显短路。

-

第二步:检查保险丝与输入电路

- 演示: 观察保险丝是否发黑或熔断,若烧断,说明后级有严重短路。

- 测量: 若保险丝烧断,不要急于更换,用万用表电阻档测量PFC开关管D-S极、PFC二极管、桥式整流器是否击穿短路,这是最常见的故障点。

-

第三步:检查PFC控制电路(“大脑”和“神经”)

- 演示: 找到PFC控制芯片(如L6562),测量其VCC(供电脚)电压是否正常(通常在12-20V),若无电压,需往前查供电电阻、稳压二极管是否损坏。

- 测量: 测量芯片的过零检测脚、电流检测脚、电压反馈脚等关键引脚对地电阻,与图纸或同型号好板对比,判断芯片是否损坏。

-

第四步:检查PFC驱动电路(“神经”)

- 演示: 找到从PFC控制芯片驱动输出脚到PFC开关管栅极之间的电路,通常是一个小电阻(如几欧姆到几十欧姆)和一个稳压二极管。

- 测量: 检查这个限流电阻是否开路或阻值变大,以及并联的稳压二极管是否击穿,这是驱动信号中断的常见原因。

-

第五步:检查PFC功率元件(“心脏”和“肌肉”)

- 演示:

- PFC开关管: 即使之前测过,拆下后最好再单独测量一次,避免测量误差。

- PFC二极管: 同样拆下测量,恢复二极管特性。

- PFC电感: 检查是否开路,有时引脚虚焊也会导致不工作。

- PFC电容: 测量容量是否衰减,或是否出现ESR(等效串联电阻)变大。

- 演示:

-

第六步:上电测试(关键步骤!)

- 演示: 在确认所有短路元件已更换后,不要急于装回电视,可以采用“假负载”法或“渐进式”上电法。

- 安全方法: