电力电子技术是一门交叉性极强的学科,它横电气工程、控制理论和电子技术,主要研究电能的高效变换、控制和应用,对于以石油、能源为特色的中国石油大学来说,电力电子技术是其电气工程及其自动化等专业的核心支撑技术,尤其在石油工程领域的电气化、智能化和节能化方面扮演着至关重要的角色。

下面我将从几个方面为您详细介绍:

课程设置与教学体系

在中国石油大学,电力电子技术通常是电气工程及其自动化专业的一门专业核心课。

-

先修课程:

- 电路原理: 分析电路的基础。

- 模拟电子技术: 理解半导体器件(二极管、三极管)的工作原理。

- 数字电子技术: 理解控制逻辑和PWM(脉冲宽度调制)等技术的实现。

- 电机学: 了解电能最终要驱动的对象——电机。

-

核心课程内容:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 电力电子器件: 深入学习晶闸管、GTO、IGBT、MOSFET等功率半导体器件的原理、特性和驱动保护电路。

- AC-DC变换(整流技术): 研究将交流电转换为直流电的技术,重点学习相控整流和PWM整流。

- DC-DC变换(直流斩波技术): 研究在直流领域进行电压变换的技术,如Buck(降压)、Boost(升压)、Buck-Boost(升降压)变换器,在新能源和直流电机控制中应用广泛。

- DC-AC变换(逆变技术): 研究将直流电转换为交流电的技术,这是变频器、不间断电源和并网逆变器的核心。

- AC-AC变换(交流变换技术): 研究直接改变交流电电压、频率或相数的技术,如交流调压器和 cycloconverter(周波变换器)。

- PWM控制技术: 学习如何通过控制脉冲的宽度来控制输出电压/电流的幅值和频率,是现代电力电子变换的精髓。

- 软开关技术: 研究如何通过谐振等方式降低开关损耗,提高变换效率。

主要研究方向与科研应用

这是石大电力电子技术最与众不同的地方,它紧密围绕学校的石油、能源特色,形成了独特的科研方向。

油气田电力传动与控制系统

这是石大电力电子技术应用最经典、最广泛的领域。

- 应用场景: 石油钻机、井下电潜泵、油气集输站、注水泵站等。

- 变频驱动: 使用大功率变频器(通常是交-直-交结构)驱动交流异步电机或永磁同步电机,实现对钻机、电潜泵等的精确调速,以达到节能、提高产量、延长设备寿命的目的。

- 矢量控制与直接转矩控制: 高性能的电机控制算法,用于需要高动态响应和高精度控制的场合,如随钻测量系统的电机控制。

- 直流电机驱动: 在一些老旧或特殊场合,仍会使用晶闸管相控整流技术驱动直流电机。

新能源发电与并网技术

随着能源转型,石油大学也积极布局新能源领域,电力电子是其中的关键技术。

- 应用场景: 油气田的分布式光伏发电、风力发电、储能系统。

- 光伏逆变器: 将光伏电池产生的直流电逆变成与电网同频同相的交流电,并实现最大功率点跟踪。

- 储能变流器: 实现储能电池与电网之间的双向能量流动,用于削峰填谷、提高电网稳定性。

- 微电网控制: 研究含多种能源(光伏、风电、储能、柴油发电机)的微电网的能量管理和协调控制策略。

智能电网与电能质量

- 应用场景: 油气田复杂的电力系统、城市电网。

- 有源电力滤波器: 消除电网中的谐波电流,提高电能质量。

- 动态电压恢复器: 快速补偿电网电压暂降、中断等电能质量问题,保护敏感负荷。

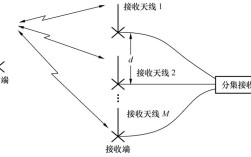

- 柔性交流输电系统: 通过电力电子装置对电网的电压、相位、阻抗等进行快速、灵活的控制。

电能变换与高效利用

- 应用场景: 油田各种特种电源、直流配电系统。

- 高功率密度DC-DC变换器: 用于通信电源、电动汽车充电桩等。

- 无线电能传输: 用于井下仪器的无线供电、特殊环境下的电力传输。

- 模块化多电平变换器: 高压大功率场合(如高压变频器、STATCOM)的先进拓扑结构。

实践教学与实验室资源

石大非常重视理论与实践的结合,为学生提供了良好的实验平台。

- 电力电子技术实验室: 配备有各种电力电子实验平台,学生可以自己搭建和调试Buck、Boost、单相/三相桥式逆变等经典电路,使用示波器等仪器观察波形,验证理论。

- 电气传动实验室: 拥有工业级的变频器、电机、测功机等设备,可以进行电机变频调速、PLC控制等综合性实验。

- 新能源与微电网实验室: 包含光伏模拟器、储能电池系统、逆变器、负载等,可以构建一个小型微电网系统,进行能量管理策略的验证。

- 大学生创新项目: 鼓励学生利用所学知识,参加“挑战杯”、电子设计大赛等科创活动,很多项目都与电力电子应用相关,如智能充电桩、小型光伏逆变器等。

就业前景

中国石油大学的电力电子专业毕业生就业方向非常明确且优势突出:

-

石油石化行业(主要去向):

- 中石油、中石化、中海油等国企的下属研究院、设计院、油田公司。

- 岗位: 电气工程师、自动化工程师、设备维护工程师等,负责油气田的电气设备、变频系统、自动化控制系统的设计、运维和管理,这是石大毕业生的传统优势和主要就业渠道。

-

新能源行业:

- 光伏/风电企业: 如阳光电源、华为数字能源、金风科技等,从事逆变器研发、系统设计等工作。

- 储能企业: 如宁德时代、比亚迪、派能科技等,从事储能变流器、BMS(电池管理系统)的研发。

- 新能源汽车及充电桩企业: 如比亚迪、蔚来、特来电等,从事车载电源、充电桩、电机控制器等研发。

-

工业传动与自动化领域:

- 西门子、ABB、施耐德、汇川技术等国内外知名企业,从事变频器、伺服驱动器、PLC等产品的研发、销售或技术支持。

-

电力系统领域:

- 国家电网、南方电网及各大发电集团,从事电网调度、继电保护、电能质量治理等工作。

-

继续深造:

每年都有相当比例的优秀学生选择保研或考研,继续攻读电气工程、控制科学与工程等方向的硕士、博士学位,进入更高层次的科研领域。

在中国石油大学,学习电力电子技术,不仅仅是学习一门通用技术,更是学习如何将这门技术应用于解决国家能源战略,特别是石油工业中的关键问题。 学校的特色赋予了该专业极强的行业背景和明确的应用方向,使得毕业生在石油石化领域拥有不可替代的竞争力,同时在新能源、智能制造等新兴领域也具备广阔的发展空间,如果你对能源技术、电气自动化和解决实际工程问题充满兴趣,中国石油大学的电力电子技术是一个非常值得考虑的选择。