射频识别技术作为一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,具有无需可见光、穿透性强、可批量读取等显著特点,在现代物流、智能制造、智慧交通等领域得到广泛应用,其技术特点可从工作原理、性能优势、应用限制等多个维度进行深入分析。

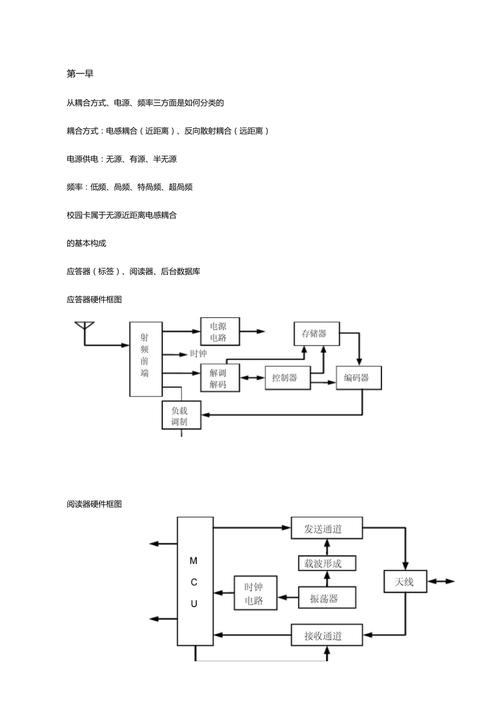

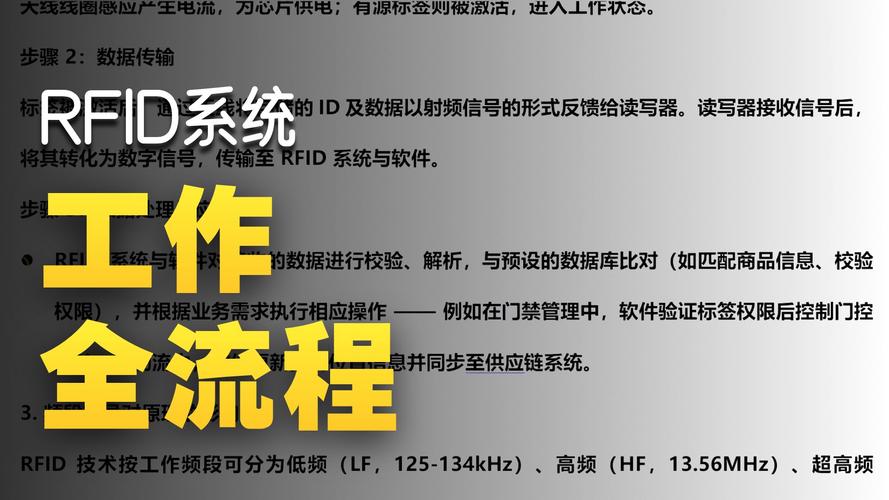

从工作原理来看,射频识别系统由电子标签、读写器和后台数据管理系统三部分组成,电子标签由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;读写器是读取或写入标签信息的设备,可发射射频信号并接收标签返回的数据;后台系统则负责对采集到的信息进行处理和管理,根据供电方式不同,电子标签分为无源标签、有源标签和半有源标签:无源标签内部无电池,通过接收读写器发射的电磁波获取能量,具有体积小、成本低、寿命长的优点,但读取距离较短;有源标签内置电池主动供电,读取距离远、信号稳定性强,但成本较高且电池寿命有限;半有源标签则结合了两者的特点,在低功耗模式下工作,仅在接收到读写器信号时激活发射模块,兼顾了距离与能耗的平衡,从工作频率划分,射频识别技术可分为低频(125-134kHz)、高频(13.56MHz)、超高频(860-960MHz)和微波(2.45GHz、5.8GHz)等频段,不同频段的特性决定了其适用场景:低频标签穿透性强,可穿透水、木材等介质,常用于动物识别、门禁控制;高频标签支持防冲突机制,可同时读取多个标签,适用于图书管理、支付系统;超高频标签读取距离远(可达10米以上)、数据传输速率快,广泛应用于物流仓储、供应链管理;微波标签则具有定向性强、天线设计灵活的特点,多用于高速公路ETC、智能交通等场景。

在性能优势方面,射频识别技术首先具备非接触式读取能力,无需像条形码那样对准扫描,可在恶劣环境下(如雨雪、油污、黑暗)正常工作,标签甚至可嵌入物体内部而不影响读取效果,它支持批量读取功能,读写器可同时识别区域内的多个标签,效率远高于人工或条形码逐个扫描的方式,在快递分拣、仓储盘点等场景下可大幅提升作业效率,射频识别标签具有数据存储和改写能力,芯片可存储数百字节的数据,支持反复擦写,能动态更新产品信息,如生产日期、批次号等,而条形码一旦生成便无法修改,耐用性也是其重要特点,标签无机械结构,抗磨损、抗污染,可在高温、高压等极端环境下使用,使用寿命可达数年甚至十年以上,相比之下条形码易受物理损坏导致信息失效,安全性方面,射频识别技术可采用加密算法和身份认证机制,数据传输过程中可进行加密处理,防止信息被篡改或盗用,尤其适用于金融、安防等对安全性要求较高的领域。

射频识别技术也存在一定的局限性,成本问题仍是其推广的主要障碍,虽然无源标签价格已降至几毛钱,但读写器设备及系统部署成本较高,尤其在中小规模应用中,初期投入可能成为企业决策的阻力,隐私保护方面,由于标签可被远距离读取,若未采取有效屏蔽措施,可能导致用户信息泄露,例如在零售领域,未消磁的标签可能被恶意读取消费者的购物记录,因此需要通过标签锁定、数据加密等技术手段加强隐私防护,金属和液体会对射频信号产生屏蔽和吸收效应,导致读取距离缩短或读取失败,这也是超高频标签在应用中需要解决的关键技术问题,通常通过采用抗金属标签、优化天线设计或调整安装位置来缓解。

为更直观对比不同频段射频识别技术的特点,可参考下表:

| 频段范围 | 典型应用场景 | 读取距离 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|---|

| 低频(125-134kHz) | 动物识别、门禁 | 0-10cm | 穿透性强,抗干扰 | 速率慢,距离短 |

| 高频(13.56MHz) | 图书管理、支付 | 0-15cm | 支持防冲突,兼容性好 | 距离较短,易受金属影响 |

| 超高频(860-960MHz) | 物流仓储、供应链 | 1-10米 | 距离远,速率快,批量读取 | 易受液体和金属屏蔽 |

| 微波(2.45GHz) | ETC、智能交通 | 3-30米 | 定向性强,数据传输速率高 | 穿透能力弱,成本较高 |

随着物联网技术的发展,射频识别技术与传感器、云计算、大数据等技术的融合日益加深,形成了“RFID+智慧应用”的生态体系,在智能制造领域,通过在零部件上嵌入RFID标签,可实现生产全流程的实时追踪与质量追溯;在智慧医疗中,RFID标签可管理医疗器械和药品信息,避免交叉感染和用药错误;在农业领域,通过RFID技术可追溯农产品从种植到销售的全链条信息,保障食品安全,随着柔性电子、印刷电子等技术的进步,RFID标签将向低成本、微型化、柔性化方向发展,可集成于服装、包装材料等日常物品中,进一步拓展其在消费电子、可穿戴设备等领域的应用场景。

相关问答FAQs:

Q1:射频识别技术与条形码相比有哪些核心优势?

A1:射频识别技术与条形码的核心优势主要体现在以下方面:一是非接触式读取,无需对准且穿透性强,可在恶劣环境下使用;二是支持批量读取,读写器可同时识别多个标签,效率远高于条形码的逐个扫描;三是数据可存储和改写,RFID芯片可动态更新信息,而条形码一旦生成便无法修改;四是耐用性高,标签无机械结构,抗磨损、抗污染,使用寿命长;五是安全性更强,可加密传输并防止伪造,适用于高安全性场景。

Q2:如何解决射频识别技术在金属和液体环境中的应用问题?

A2:针对金属和液体对射频信号的屏蔽效应,可采取以下解决方案:一是采用抗金属标签,通过特殊的天线设计和吸波材料,减少金属对信号的反射和吸收;二是优化标签安装位置,将标签远离金属表面或采用隔离层(如泡沫、塑料)进行物理隔离;三是选择合适的频段,例如在液体环境中优先使用低频或高频标签,其穿透性优于超高频;四是调整读写器功率和天线角度,增强信号强度和覆盖范围;五是结合传感器技术,通过实时监测环境参数动态调整读写策略,确保在复杂环境下的稳定读取。