智能电网配电技术的应用是现代电力系统发展的核心方向,它通过融合先进的信息技术、通信技术和控制技术,实现了配电系统从传统单向供电向智能化、互动化、高效化的转型,这一技术的应用不仅提升了电网的运行效率和供电可靠性,还为分布式能源接入、电动汽车充电、需求侧响应等新兴业务提供了支撑,对推动能源结构转型和“双碳”目标实现具有重要意义。

智能电网配电技术的应用首先体现在对传统配电系统的升级改造上,传统配电系统存在自动化水平低、故障处理依赖人工、供电质量不稳定等问题,而智能电网通过引入智能配电终端、馈线自动化(FA)系统等设备,实现了对配电网运行状态的实时监测和远程控制,通过安装智能电表、配电变压器监测终端(TTU)、馈线终端单元(FTU)等设备,可以采集电压、电流、功率、开关状态等实时数据,并通过高速通信网络上传至主站系统,主站系统通过大数据分析和智能算法,能够快速定位故障区域,实现故障的自动隔离和恢复供电,将传统配电网的平均故障处理时间从小时级缩短至分钟级,智能电网还通过无功补偿装置、有源滤波器等设备,实现了对电压质量的动态调节,有效降低了谐波污染,提升了电能质量。

在分布式能源接入方面,智能电网配电技术发挥了关键作用,随着光伏、风电等分布式可再生能源的快速发展,传统配电网的“源-网-荷”结构发生了根本性变化,分布式能源的间歇性和波动性对电网的稳定运行带来了挑战,智能电网通过先进的预测技术和能量管理系统(EMS),能够实时监测分布式电源的出力情况,并结合负荷预测数据,优化调度策略,实现分布式能源的高效消纳,通过智能逆变器技术,可以实现分布式电源的即插即用和无缝并网;通过虚拟电厂(VPP)技术,可以将分散的分布式电源、储能系统和可控负荷聚合为一个整体,参与电网调度,提升系统的灵活性和经济性,智能电网还通过需求侧响应机制,引导用户根据电网负荷情况调整用电行为,实现“削峰填谷”,缓解电网高峰时段的供电压力。

电动汽车充电设施的普及也对智能电网配电技术提出了新的要求,大规模电动汽车充电负荷的随机性和高功率特性,可能导致配电网电压波动、线路过载等问题,智能电网通过建设智能充电桩和充电管理系统,实现了对充电负荷的有序控制和优化调度,根据电网负荷电价和电动汽车电池状态,智能充电系统可以自动选择在电价低谷时段或电网负荷较低时段进行充电,既降低了用户的充电成本,又避免了充电负荷对电网的冲击,通过V2G(Vehicle-to-Grid)技术,电动汽车还可以作为分布式储能单元,在电网高峰时段向电网反向送电,实现“车网互动”,进一步提升电网的调节能力。

通信技术是智能电网配电技术应用的基础支撑,智能电网配电系统需要实现海量终端设备的高效数据传输,因此对通信网络的可靠性、实时性和带宽提出了较高要求,智能电网配电通信主要采用光纤通信、无线专网(如LTE-230、5G)和电力线载波(PLC)等多种技术相结合的方式,光纤通信具有带宽大、可靠性高的优点,主要用于变电站、配电房等关键节点的通信;无线专网具有灵活性强、覆盖范围广的特点,适用于终端设备的无线接入;电力线载波则利用现有电力线进行数据传输,降低了通信部署成本,通过多种通信技术的融合应用,智能电网配电系统构建了“空天地一体”的通信网络,确保了数据传输的高效稳定。

为了更直观地展示智能电网配电技术的关键应用领域及功能,以下表格总结了其主要技术点及应用效果:

| 应用领域 | 关键技术 | 主要功能 | 应用效果 |

|---|---|---|---|

| 配电网自动化 | 馈线自动化(FA)、智能终端 | 故障定位、隔离与恢复,远程控制,状态监测 | 故障处理时间缩短90%以上,供电可靠性提升至99.99% |

| 分布式能源接入 | 智能逆变器、虚拟电厂(VPP) | 即插即用并网,出力预测,聚合调度 | 分布式能源消纳率提升至95%以上,减少弃光弃风现象 |

| 电动汽车充电管理 | 智能充电桩、V2G技术 | 有序充电,负荷优化,车网互动 | 充电负荷峰谷差降低30%,电网调节能力提升20% |

| 电能质量治理 | 无功补偿装置、有源滤波器(APF) | 动态电压调节,谐波抑制,功率因数校正 | 电压合格率提升至99.5%以上,谐波畸变率控制在5%以内 |

| 通信网络支撑 | 光纤通信、无线专网、电力线载波 | 高速数据传输,实时信息交互,网络冗余 | 通信可靠性达99.99%,时延控制在毫秒级 |

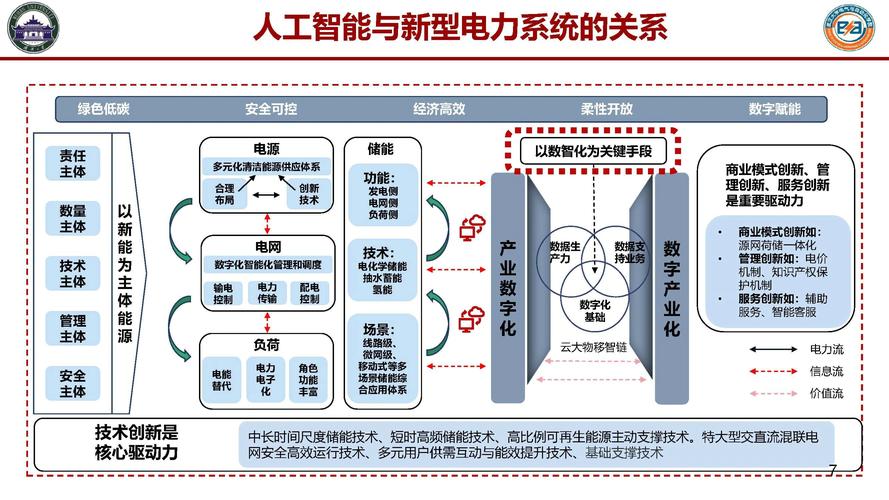

智能电网配电技术的应用还面临一些挑战,如设备成本较高、标准体系不完善、网络安全风险等,随着技术的不断进步和成本的降低,智能电网配电技术将进一步向数字化、智能化、物联化方向发展,人工智能、大数据、区块链等新技术的融合应用,将进一步提升配电网的自愈能力、优化能力和互动能力,为构建新型电力系统提供坚实支撑。

相关问答FAQs:

Q1:智能电网配电技术如何提升供电可靠性?

A1:智能电网配电技术通过部署智能配电终端和馈线自动化系统,实现对配电网运行状态的实时监测和故障的快速定位,一旦发生故障,系统能够自动隔离故障区域,并通过遥控操作将非故障区域的负荷转移到其他供电线路上,实现快速恢复供电,通过预测性维护技术,还可以提前发现设备隐患,减少故障发生的概率,从而显著提升供电可靠性,将平均停电时间缩短至分钟级。

Q2:智能电网配电技术如何解决分布式能源接入带来的挑战?

A2:智能电网配电技术通过多种方式解决分布式能源接入的挑战:一是采用智能逆变器和即插即用技术,实现分布式电源的灵活并网和运行控制;二是通过虚拟电厂技术,将分散的分布式电源、储能系统和可控负荷聚合管理,参与电网调度,提升系统稳定性;三是利用先进的预测算法对分布式电源出力和负荷进行精准预测,优化调度策略,实现分布式能源的高效消纳,减少对电网的冲击。