为什么3D打印特别适合船舶机修?

船舶机修环境具有几个显著特点,而这些特点恰好与3D打印技术的优势高度契合:

- 环境封闭与偏远性:船舶尤其是远洋货轮、工程船等,一旦在海上发生设备故障,往往无法快速获得备件,等待从陆地港口运送备件可能需要数天甚至数周,造成巨大的经济损失和延误。

- 备件种类繁多且库存有限:船舶设备种类庞杂,很多老旧或特殊型号的船舶,其备件已经停产或非常稀少,船上有限的仓储空间也无法携带所有可能的备件。

- 维修窗口期短:船舶靠港维修时间宝贵,任何延误都会导致高昂的停泊费和违约金,快速修复是关键。

- 紧急情况与定制化需求:在紧急情况下,可能需要临时替换一个损坏的零件,或者,为了优化某个部件的性能,需要定制一个改进版。

3D打印技术恰好能解决这些痛点:即时制造、按需生产、小批量定制、无需模具。

3D打印在船舶机修中的具体应用场景

紧急备件制造(最核心的应用)

这是3D打印在船舶维修中最具价值的应用,当船上某个非关键但不可或缺的塑料、金属或复合材料零件损坏时,船员可以利用船载或岸基的3D打印机进行快速打印。

- 案例:

- 塑料零件:阀门手柄、电缆夹、管道接头、控制面板按钮、通风口格栅、传感器外壳等,这些零件通常由尼龙、ABS、PC等材料打印,强度和耐用性足以满足非承重要求。

- 金属零件:对于承受更高应力的金属零件,如小型轴承座、联轴器、固定支架、泵的叶轮(特定材料)、工具等,可以使用船载的金属3D打印机(如DMLS/SLM)或紧急送往港口附近的快速制造中心打印。

- 复合材料零件:用于需要轻量化和特定强度的部件,如无人机船体、救生设备部件等。

备件库存优化与数字化

- 虚拟备件库:船舶公司可以为整个船队建立一个数字化的3D模型库(即“数字孪生”的一部分),当需要备件时,无需从物理仓库寻找,直接从云端下载模型文件即可打印。

- 减少物理库存:船上可以不再携带大量低频使用的备件,节省宝贵的仓储空间和重量,只需携带3D打印机、基础耗材和少量高频使用的关键备件。

- 延长老旧船舶寿命:对于已经停产的船舶型号,3D打印可以“复活”这些船只,通过复制和制造已停产的关键备件,延长其服役年限,推迟高昂的报废或更换成本。

工装夹具与辅助工具制造

机修工作经常需要各种定制化的工具来辅助装配、定位和维修,3D打印可以快速制造这些“一次性”或小批量的工具。

- 案例:

- 定制扳手:为某个特定位置的螺栓打印一个特殊角度或长度的扳手。

- 对齐工具:打印用于精确对齐发动机部件或轴系的专用夹具。

- 保护罩:为精密设备打印临时性的保护罩,防止在维修过程中受损。

- 教学模型:打印发动机或复杂系统的透明或剖面模型,用于培训船员,帮助他们更好地理解设备结构。

设备升级与性能优化

3D打印允许工程师对现有零件进行快速迭代和改进,而无需重新开模。

- 案例:

- 流体动力学优化:重新设计泵或管道的内壁,以减少流体阻力,提高效率。

- 轻量化设计:通过拓扑优化设计出更轻、强度更高的支架或结构件,减轻船舶整体重量。

- 功能集成:将多个小零件集成为一个打印件,减少装配步骤和潜在的故障点。

采用3D打印技术的优势

- 极大缩短维修时间:从“周”缩短到“小时”或“天”,海上故障可以快速响应,靠港维修可以“即到即修”。

- 显著降低成本:

- 物流成本:免去昂贵的空运或加急海运费用。

- 库存成本:减少物理备件的库存资金占用和仓储管理成本。

- 人力成本:减少因停机造成的巨大经济损失。

- 提高灵活性和定制化能力:能够快速响应任何非标或定制化的需求,这是传统制造难以企及的。

- 增强安全性:可以快速制造临时安全护栏、防护罩等,提升维修作业环境的安全性。

面临的挑战与限制

尽管前景广阔,但在船舶机修领域全面推广3D打印仍面临一些挑战:

-

材料限制:

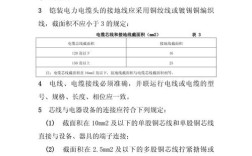

- 认证与标准:用于关键承力部件的打印材料(特别是金属)需要经过船级社(如ABS, DNV, LR)的认证,这是一个漫长且复杂的过程,未经认证的材料用于船舶关键部位存在巨大的安全风险。

- 性能匹配:打印件的机械性能(如疲劳强度、抗腐蚀性)是否与原厂零件完全一致,需要严格的测试验证。

- 材料选择范围:船载打印机可用的材料种类有限,无法满足所有维修需求。

-

技术门槛与人才:

- 操作技能:船员需要接受培训,掌握3D建模、切片、打印参数设置和后处理等技能。

- 质量控制:需要建立一套有效的质量检测流程,确保打印件的尺寸精度和内部质量(如无气孔、无裂纹)。

-

设备与环境:

- 空间与能源:在船上放置和维护3D打印机需要空间,且其运行需要稳定的电力供应。

- 环境因素:船舶的颠簸、摇摆、盐雾高湿等环境对打印机的稳定运行和打印质量是严峻考验。

- 后处理设备:金属打印件通常需要热处理、支撑去除、表面打磨等后处理工序,船上可能缺乏相应设备。

-

知识产权与数据安全:船舶公司的备件数字模型是核心资产,如何确保这些3D模型文件在传输和存储过程中的安全,防止泄露,也是一个重要问题。

未来展望

- 船载3D打印机的普及:随着技术成熟和成本下降,大型商船、科考船、豪华邮轮等将逐步配备工业级3D打印机,实现“海上工厂”的梦想。

- 材料科学与认证的突破:将有更多高性能、耐腐蚀、符合船级社标准的打印材料被开发并认证,使3D打印件能够应用于更核心的部位。

- AI驱动的设计与预测性维护:结合人工智能,系统可以根据设备的实时运行数据和磨损情况,自动生成最优的备件设计方案,实现预测性维护,将故障消灭在萌芽状态。

- 全球化的“打印点”网络:在全球主要港口建立快速响应中心,配备最先进的3D打印设备,当船舶靠港时,可以直接将数字文件发送到最近的“打印点”进行生产,实现“港口级”的快速维修支持。

3D打印技术对于船舶机修而言,已经从一个“未来的概念”演变为“当下的利器”,它在紧急备件制造、库存优化和工装制作等方面展现出无与伦比的优势,虽然目前在材料认证、人才储备和环境适应性方面仍存在挑战,但随着技术的不断进步和行业标准的逐步完善,3D打印必将深度融入船舶维修体系,成为推动航运业向更高效、更经济、更安全方向发展的关键驱动力。