第一部分:安全须知与准备工作

在开始任何操作之前,安全永远是第一位的。

安全须知

- 必须断电! 这是最重要的一步,拔下冰箱的电源插头,并等待至少10-15分钟,让压缩机内部的高压完全释放,避免触电和制冷剂喷出造成冻伤。

- 保护地面:在冰箱下方铺上旧报纸、 cardboard 或布,防止拆卸时螺丝、油污等弄脏地面。

- 个人防护:建议佩戴一副手套,防止被金属边角划伤,并可以防止手上沾染油污。

- 记录位置:在拆卸复杂的部件时,建议用手机拍照或简单画图,记录下每个零件的位置和连接方式,方便后续安装。

准备工作

- 工具:

- 十字螺丝刀(主要)

- 一字螺丝刀(用于撬动卡扣)

- 套筒扳手或活动扳手(用于拧松较大的螺母,如压缩机接线盒)

- 尖嘴钳(用于夹持小零件或拔线)

- 万用表(用于电路检测)

- 酒精和棉签(用于清洁传感器)

- 资料:冰箱型号(BCD-176S),以便查找对应的维修手册或配件。

第二部分:整机外部及内部结构拆解

这是进行大部分维修和清洁的第一步。

断电与移位

- 拔掉电源插头。

- 将冰箱从墙边移出,确保有足够的操作空间。

- 如果需要,可以清空冰箱内的所有物品。

拆卸内胆和附件

- 抽屉和搁架:直接取出即可。

- 门封条:通常有卡扣式或螺钉固定式,创维这款多为卡扣式,沿着门封条的边缘,用一字螺丝刀小心地撬开卡扣,然后即可将整个门封条取下。

- 冷藏室内胆:

- 找到内胆顶部的几个塑料卡扣或小螺丝,将其松开或撬开。

- 向上抬起内胆的上边缘,使其与箱体顶部分离。

- 然后将内胆向外拉,即可取下,注意内胆后部可能连接有照明灯的电线,需要先拔掉插头。

- 冷冻室内胆:

- 冷冻室内胆(通常是带有蒸发器的那个)通常由几个大的塑料卡扣固定在箱体上。

- 用手按压卡扣,同时将内胆向外推出,这个过程需要耐心,避免用力过猛损坏卡扣或内胆。

拆卸门体

- 门体中梁(接水盒上方):

- 打开冰箱门,可以看到门体中梁(通常是塑料的)。

- 它的上下两端通常有塑料卡扣或小螺丝,拧下螺丝或撬开卡扣,即可将中梁取下。

- 门体面板:

- 拧下门体把手上的螺丝(通常在把手内侧或底部)。

- 拧下门体铰链上的螺丝(通常有2-3颗)。

- 小心地将门体从冰箱箱体上取下,注意保护门体上的管路(如灯线、温控器线等)。

第三部分:核心部件的拆卸与检查

当你需要更换特定部件(如温控器、蒸发器风扇、压缩机等)时,需要进一步拆卸。

温控器

- 位置:通常在冷藏室内胆的顶部,通过一根毛细管连接到蒸发器附近。

- 拆卸步骤:

- 拆下冷藏室内胆。

- 找到温控器(一个圆形或方形的塑料盒,上面有几个调节旋钮和电线插头)。

- 小心地将连接温控器的毛细管从其固定卡扣中取出,注意不要弯折或损坏毛细管。

- 拔下温控器上的电线插头。

- 拧下固定温控器的螺丝,即可将其取下。

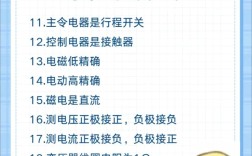

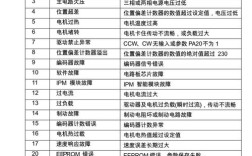

- 检查:用万用表的电阻档测量温控器的两个主端子,当旋钮调到“OFF”时应为断路(无穷大),调到其他档位时应为通路(有一定阻值)。

蒸发器(冷冻室蒸发器)

- 位置:在冷冻室内胆的后面。

- 拆卸步骤:

- 拆下冷冻室内胆。

- 你会看到铝制的蒸发器盘管,它通常通过铜管焊接到压缩机或干燥过滤器上。

- 拔掉蒸发器化霜加热器的电线插头(如果有)。

- 使用焊枪和助焊剂,小心地将蒸发器的铜管与系统管路焊开。这一步需要专业的制冷技术和工具,不建议非专业人员操作,因为涉及充注制冷剂和重新焊接,可能导致冰箱彻底报废。

- 常见问题:蒸发器泄漏(通常是冰堵或油堵导致压力过高,冲破薄弱点),如果泄漏,通常需要更换整个蒸发器总成,这属于大修。

压缩机

- 位置:冰箱底部后方,一个黑色的罐状物体,通常有3根铜管和电线。

- 警告:这是冰箱最核心、最危险的部件,拆卸和更换需要专业的制冷知识和设备。

- 拆卸步骤(仅了解,不建议自行操作):

- 放掉制冷剂(需要专业工具)。

- 切断压缩机的3根铜管(需要专业割刀和焊枪)。

- 拔下压缩机接线盒里的电线插头。

- 拧下固定压缩机的4个底脚螺丝,即可将其取下。

- 检查:用万用表测量压缩机三个接线端子之间的阻值,判断是否发生内部短路或断路,但最终判断仍需专业设备。

启动器/过载保护器

- 位置:在压缩机接线盒旁边,是一个黑色的塑料盒子,通常插在压缩机的一个接线柱上。

- 拆卸:直接拔下即可。

- 检查:这是压缩机启动的关键部件,可以用万用表测量其通断,也可以用替换法,用一个同型号的好件试一下。

第四部分:常见故障排查与维修思路

拆卸是为了维修,以下是针对创维BCD-176S的常见问题思路:

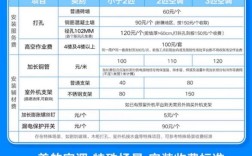

| 故障现象 | 可能原因 | 检查与维修方法 |

|---|---|---|

| 完全不制冷 | 电源问题 温控器故障 压缩机未启动 制冷剂泄漏 启动器/过载保护器故障 |

检查插座、电源线是否通电。 拆下温控器测量,或直接短接温控器两个主端子(临时测试),看压缩机是否启动。 听压缩机是否有“嗡嗡”声但启动不了,或完全无声。 重点:检查蒸发器是否结霜,如果完全不结霜,只有压缩机发热,很可能是制冷剂泄漏,需要专业维修。 拔下启动器,用万用表测量或直接更换一个同型号的启动器试机。 |

| 制冷效果差 | 食物过多堵塞 门封条不严 冷凝器(背部或底部)积灰 制冷剂轻微泄漏 蒸发器结冰过厚 |

整理食物,留出冷气循环空间。 检查门封条是否老化变形,关闭冰箱门看是否漏光。 定期用毛刷清理冷凝器上的灰尘。 同样通过观察蒸发器结霜情况判断,如果结霜不均匀或只有部分结霜,可能是泄漏。 拆下冷冻室内胆,检查蒸发器是否被厚厚的冰包裹,如果是,需要断电化霜,并检查化霜系统(如化霜加热丝、温控器是否在“OFF”位置卡住)。 |

| 压缩机不停机 | 温控 |