下面我将从核心区别、各自的品牌格局以及如何协同工作三个方面,详细阐述引伸计和拉力机的不同品牌。

核心区别:功能与定位

在讨论品牌之前,我们必须先明白它们为什么不同。

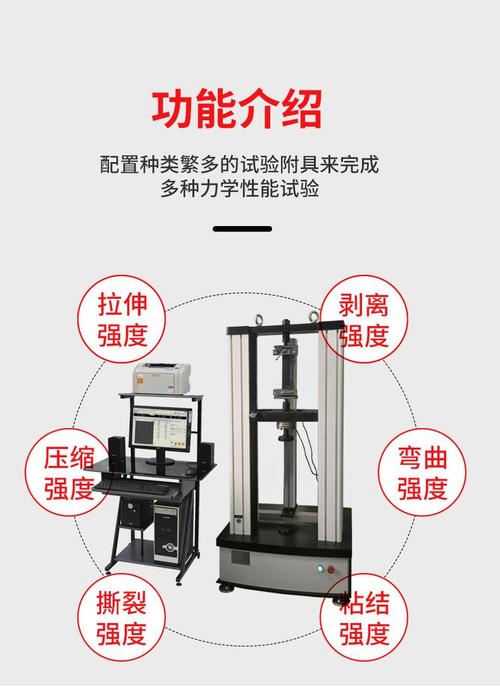

| 特性 | 拉力机 | 引伸计 |

|---|---|---|

| 核心功能 | 提供力源和位移,它像一个“大力士”,对样品施加拉伸、压缩、弯曲等力,并记录下施加的力和横梁的位移。 | 精确测量变形,它像一个“高精度尺子”,夹在样品上,精确测量样品在受力过程中的长度变化(应变)。 |

| 测量对象 | 宏观的、整体的力 和 位移。 | 微观的、局部的伸长量 和 应变。 |

| 在测试中的角色 | “执行者” 或 “动力源”,负责执行测试程序,提供能量。 | “传感器” 或 “测量仪”,负责采集最关键的材料性能数据(如弹性模量、屈服强度、抗拉强度)。 |

| 技术复杂性 | 机械结构、伺服控制系统、高精度力传感器、大位移测量系统。 | 微机械加工、高精度位移传感器(如LVDT、光栅)、温度补偿、信号放大和处理。 |

| 价格区间 | 从几万人民币的入门款到数百万人民币的大型系统。 | 从几千人民币的简易款到十几万甚至更高精度和功能的型号。 |

简单比喻: 拉力机是健身房里的力量训练器,它能提供多大的重量(力)。 引伸计是贴在你肌肉上的肌电图传感器,它能精确测量肌肉收缩了多少(应变)。

不同品牌格局分析

由于功能和市场的巨大差异,两者的品牌生态也完全不同。

(一) 拉力机/材料试验机品牌

拉力机市场品牌众多,覆盖了从入门级到尖端科研的各种需求,通常可以分为几个梯队:

第一梯队:国际顶级巨头(技术领先,价格昂贵,服务全球)

-

Instron (英斯特朗)

- 特点:材料测试领域的“苹果”或“奔驰”,技术实力最强,产品线最全,覆盖从桌面式到巨型卧式试验机,在航空航天、汽车、科研领域拥有绝对统治地位。

- 优势:精度高、可靠性好、软件功能强大(如Bluehill软件)、行业标准制定者之一。

- 代表产品:ElectroPuls系列(电磁驱动,动态疲劳试验)、5960系列(万能试验机)、5500R系列(落锤冲击试验机)。

-

MTS Systems Corporation

- 特点:与Instron齐名的另一大巨头,尤其在动态测试、疲劳测试和大型结构测试方面是无可争议的王者,其液压伺服系统技术全球领先。

- 优势:动态性能卓越,系统稳定性好,在汽车、土木工程、国防等重工业领域应用广泛。

- 代表产品:Landmark系列电液伺服试验机、Extron系列电子试验机。

-

ZwickRoell (兹威克)

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 特点:德国品牌,以精密和自动化著称,其产品线同样非常广泛,尤其在高分子材料、复合材料和微小力值测试方面有深厚积累。

- 优势:精度极高,自动化解决方案出色,软件testXpert功能强大且灵活。

- 代表产品:Z100系列(通用试验机)、ZwickiLine(紧凑型试验机)。

第二梯队:欧洲及日本中高端品牌(特色鲜明,品质可靠)

-

Tinius Olsen (托尼欧)

- 特点:美国老牌,历史非常悠久,专注于材料测试设备,其设备以坚固耐用、操作简单著称,特别适合质量控制、教学和标准测试。

- 优势:经典设计,皮实耐用,维护成本低。

-

Shimadzu (岛津)

- 特点:日本分析仪器巨头,其材料试验机产品线非常成熟,性能稳定,在亚洲市场有很高的占有率。

- 优势:性价比高,设备稳定,软件操作符合亚洲用户习惯。

-

ADMET (美国)

- 特点:专注于电子万能试验机,以其模块化设计和卓越的性价比著称,在质量控制领域非常受欢迎。

第三梯队:中国及亚洲新兴品牌(性价比高,发展迅速)

-

SUNS (新三思)

- 特点:国内材料试验机行业的龙头企业,产品线非常齐全,市场占有率极高。

- 优势:极高的性价比,完善的本地化服务和快速响应,产品覆盖了从入门到中高端的广泛需求。

-

WANCE (威盛)

- 特点:国内另一家重要厂商,在落锤冲击试验机等领域有很强的技术实力和市场份额。

- 优势:在某些细分领域技术突出,价格有竞争力。

-

Changchun Research Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (长春光机所)

- 特点:国家队背景,其试验机产品尤其在大尺寸、高刚度的试验机方面有独特优势,常用于航空航天领域。

(二) 引伸计品牌

引伸计市场虽然规模小于拉力机,但对技术精度要求极高,因此品牌相对更集中,专业性更强。

第一梯队:国际顶级品牌(精度、可靠性的代名词)

-

Epsilon Technology Corporation

- 特点:全球引伸计领域的绝对领导者,几乎所有高端科研和严苛的工业标准测试(如ASTM, ISO)都首选Epsilon的引伸计。

- 优势:精度无与伦比(可达0.5微应变),品种极其丰富(从接触式到非接触式,从高温到低温),可靠性极高,是许多实验室的“定海神针”。

- 代表产品:Series 3500, 3500A, 3542 (接触式),Series 2000 (视频引伸计)。

-

MTS Systems Corporation

- 特点:作为顶级拉力机厂商,MTS也提供与其系统完美匹配的高性能引伸计,其引伸计在动态测试领域表现出色。

- 优势:与自家拉力机系统集成度最高,动态性能优异。

-

Instron (英斯特朗)

- 特点:同样提供全系列的引伸计产品,包括其专有的视频引伸计系统AVE(Automatic Video Extensometer)。

- 优势:与Instron的控制器和软件无缝集成,使用方便。

第二梯队:专业欧洲及其他品牌(特色技术)

-

Fiedler Instruments (德国)

- 特点:德国专业引伸计制造商,以其非接触式视频引伸计闻名于世。

- 优势:视频引伸计技术领先,可进行全场应变测量,适用于高温、脆性等传统接触式引伸计无法胜任的场合。

-

Imetrum (英国)

- 特点:另一家专注于数字图像相关法和视频引伸计的公司,技术非常先进。

- 优势:提供非接触式的全场应变解决方案,精度高,应用灵活。

第三梯队:中国及其他品牌(特定领域有竞争力)

- 国内引伸计市场相对分散,大部分厂商集中在生产中低端的接触式引伸计,用于常规的金属拉伸测试。

- 一些有实力的厂商也在努力追赶,但在超高精度、极端环境适用性和品牌声誉方面与国际顶尖品牌仍有较大差距。

- 一些与高校或科研院所合作的企业,可能会在某些特定型号上取得突破,但尚未形成像Epsilon那样的全球影响力。

协同工作:如何选择与搭配

在实际应用中,拉力机和引伸计是“搭档”,选择时需要考虑兼容性。

-

品牌兼容性:

- 最佳选择:选择同一品牌(如Instron拉力机配Instron引伸计,MTS配MTS),这样可以确保硬件接口、软件驱动、校准协议完全匹配,实现“即插即用”,数据采集最稳定可靠。

- 通用选择:选择国际知名品牌的引伸计(如Epsilon),它们通常提供与主流拉力机(如Instron, Zwick, SUNS等)兼容的接口和驱动程序,兼容性很好。

-

性能匹配: