重要安全警告

在进行任何内部维修之前,请务必阅读并遵守以下安全规定:

- 高压危险:HP 8757A 的电源部分包含对地可达 数百伏特 的高压,即使在关机后,滤波电容中仍然储存有致命的电荷。绝对禁止在未放电的情况下触碰电路板上的任何元件或测试点。

- 必须使用隔离变压器:为了保护您和被测设备(DUT),维修时应在电源输入端串联一个 1:1 的隔离变压器,这可以切断设备与大地之间的危险连接,并提供安全的二次侧工作电压。

- 放电操作:每次维修前,必须对电源滤波电容进行安全放电,使用一个带有绝缘手柄的大功率电阻(5W, 1kΩ) across 电容器的两端进行放电。

- 专业工具:使用绝缘良好的工具,并确保您的工作区域干燥、整洁。

第一部分:电源系统概述

HP 8757A 的电源系统由以下几个主要部分组成:

- 输入电源滤波和整流:将交流输入(通常为 100V, 120V, 220V, 240V 可选)进行滤波和全波整流,生成一个约 +160V DC 的未稳压高压。

- 主开关电源:这是核心部分,负责将未稳压的 +160V DC 转换成多路低压直流输出,为后续的线性稳压器和各功能模块供电。

- 主要输出:通常包括 +5V, ±12V, ±15V, -5V 等电压。

- 线性稳压器:开关电源的输出有时噪声较大,会通过线性稳压器(如三端稳压器 78xx, 79xx)进行二次稳压和滤波,为高精度模拟电路(如参考源、混频器、对数放大器等)提供极其纯净的电源。

- 辅助电源:可能包括一个用于风扇或状态指示灯的小型辅助电源。

第二部分:常见故障现象与初步诊断

根据故障现象,可以大致判断问题出在哪个环节。

| 故障现象 | 可能的原因 | 初步诊断方法 |

|---|---|---|

| 完全无反应,电源指示灯不亮 | - 保险丝熔断 - 电源线损坏或接触不良 - 开关电源完全失效(如开关管、PWM控制器损坏) - 输入整流桥损坏 |

检查电源线。 断电后,检查保险丝,如果熔断,不要直接更换,必须找到短路原因。 检查输入整流桥和滤波电容是否短路。 |

| 电源指示灯亮,但屏幕无显示,所有功能失效 | - 主开关电源部分输出(如 +5V)缺失或电压过低 - CPU 或显示驱动电路供电问题 - 时钟电路故障 |

上电后,小心测量主电源板上的各路输出电压,特别是 +5V,这是CPU和数字电路的关键电源。 +5V 正常,检查其他电压(如 ±12V)。 |

| 显示异常,出现花屏、乱码或亮度不稳 | - 为显示电路或视频RAM供电的电压不稳或有噪声 - 模拟部分供电异常,影响信号处理 |

测量给显示板和模拟信号处理电路供电的电压(如 +5V, ±12V)是否稳定、纹波是否过大。 检查对应的线性稳压器。 |

| 仪器工作不稳定,随机重启或死机 | - 某路供电电压临界或波动 - 滤波电容老化(ESR增大),导致电源带载能力差或纹波过大 - 接地不良 |

带载测量各路电压,看是否在负载下电压跌落明显。 使用示波器观察关键电源(尤其是 +5V 和模拟电源)的纹波,正常值应小于 50mVpp。 检查电源板上的电解电容,看是否有鼓包、漏液现象。 |

| 某个功能模块不工作(如信号源、接收机) | - 为该模块供电的特定电压丢失 - 该模块自身故障 |

查阅原理图,找到该功能模块的供电引脚,测量电压是否正常。 如果供电正常,则问题可能在模块本身。 |

第三部分:维修步骤与技巧

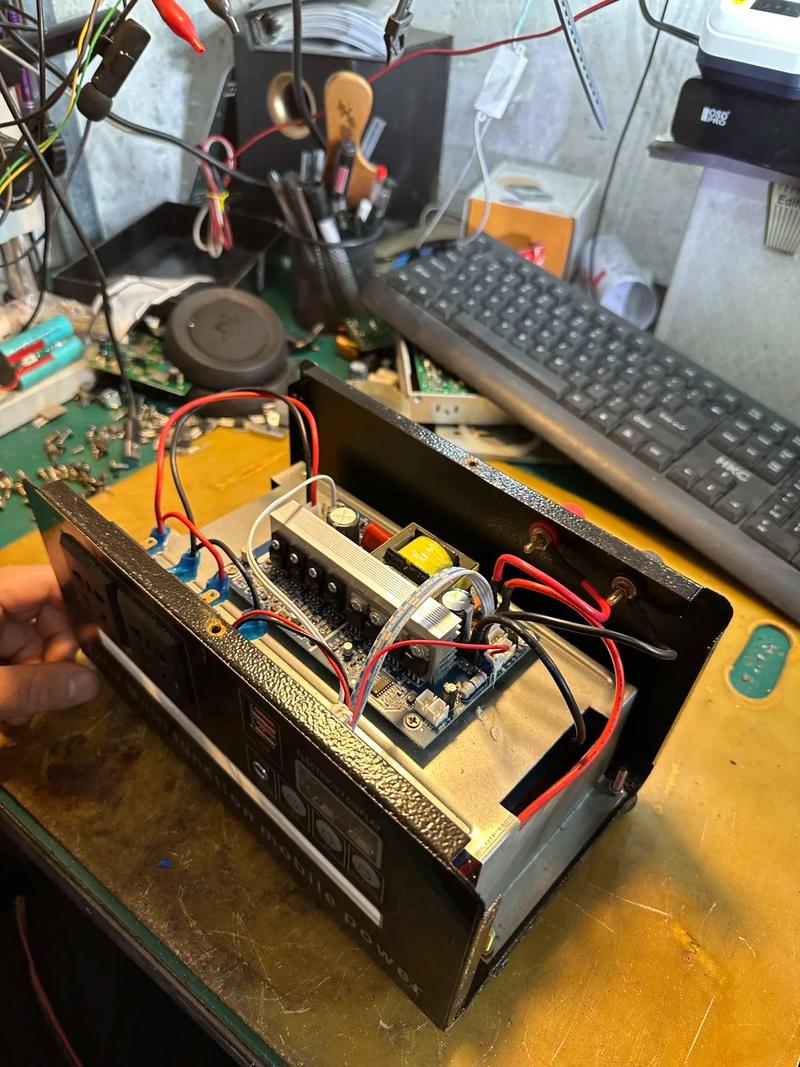

安全准备与目视检查

- 断开电源,拔下电源线。

- 连接隔离变压器。

- 放电:用大功率电阻对电源板上的大容量电解电容(尤其是输入端的那个)进行放电。

- 目视检查:

- 保险丝:取出检查是否熔断,如果熔断,记录其规格(通常为 T 或 A 型,如 2A 或 3A)。

- 电容:检查是否有鼓包、漏液、烧毁的痕迹。

- 电阻:检查是否有烧焦、变色的痕迹,特别是功率电阻。

- 开关管和PWM控制器:检查是否有明显的物理损坏。

- PCB:检查是否有烧黑的痕迹、虚焊或断裂的铜箔。

保险丝熔断的故障排查

如果保险丝熔断,说明后级存在短路。切勿贸然更换新保险丝上电!

- 静态测量:

- 断开电源,用万用表的二极管档或电阻档测量输入整流桥的交流输入端和直流输出端之间是否短路。

- 测量主滤波电容(+160V)两端是否短路。

- 测量主开关管(通常是MOSFET)的漏极和源极之间是否短路。

- 测量PWM控制器(如 UC384x 系列或专用IC)的VCC端对地是否短路。

- 分段脱板:如果静态测量未发现明显短路,可能是后级电路问题,可以尝试断开开关变压器的次级所有负载,然后换上一个同规格的保险丝,瞬间通电(或使用限流源)测量主电压是否建立,如果电压正常,说明短路在次级整流或滤波部分;如果电压仍无法建立或保险丝再次熔断,则问题在初级部分。

无输出电压的故障排查

假设保险丝完好,但某路或所有输出电压为0。

- 测量关键点电压:

- 测量主滤波电容:应有约 160V DC 的电压,如果没有,检查整流桥和输入回路。

- 测量PWM控制器供电脚:UC384x 的 VCC 脚(通常是7脚),这个电压通常由一个高压绕组通过一个小二极管和电容提供,在启动瞬间供电,如果这个电压没有,PWM控制器无法工作。

- 测量反馈电路:这是开关电源的“大脑”,通常有一个光耦(如 PC817)和一个误差放大器(如 TL431),测量光耦的输出端(接收侧)是否导通,如果反馈回路开路或短路,会导致PWM控制器关闭输出。

- 测量开关管:检查PWM控制器输出的驱动脉冲是否到达开关管的栅极,可以使用示波器(注意高压隔离!)测量开关管栅极和源极之间是否有开关波形,如果没有,可能是PWM控制器损坏或其供电/反馈有问题。

电压不稳或纹波过大的故障排查

- 更换滤波电容:这是最常见的病因,电源板上的电解电容,特别是输入端的滤波电容和各路输出的滤波电容,经过多年使用后性能会下降(ESR增大、容量减小),即使外观没有问题,也应作为怀疑重点进行更换,建议使用同等规格或性能更好的品牌电容(如 Nichicon, Rubycon)。

- 检查线性稳压器:如果某路模拟电压(如 +5V Analog)噪声大,检查为其供电的线性稳压器(如 7805)及其输入/输出端的滤波电容。

- 检查接地:确保电源板的“地”与主板的地连接良好、牢固。

第四部分:所需资源与工具

- 维修手册:这是最重要的资源,您可以在网上搜索 "HP 8757A Service Manual" 或 "Agilent 8757A Schematic",PDF格式的手册通常包含:

- 详细的电路原理图(特别是电源部分)

- 元件位置图

- 校准程序和测试点电压

- 故障树分析

- 工具:

- 万用表:必备,用于测量电压、电阻、通断。

- 示波器:强烈推荐!用于观察开关波形、纹波和噪声。必须使用差分探头或隔离电源供电的示波器,以避免地环路损坏设备。

- 可调直流稳压电源/限流源:非常有用,可以用于模拟输入电压,并在维修时提供电流限制,防止二次损坏。

- 焊接工具:电烙铁、吸锡器、焊锡丝。

- 工具包:螺丝刀、钳子等。

维修 HP 8757A 电源,关键在于安全第一,然后是由简到繁的排查思路。

- 安全:隔离变压器、放电、绝缘。

- 观察:目视检查,寻找明显故障。

- 测量:用万用表测量关键电压和电阻,判断故障范围(初级/次级)。

- 分析:结合原理图,分析电路工作原理,找到信号和电压的流向。

- 替换:对可疑元件(特别是电容)进行替换。

如果您对开关电源的工作原理不熟悉,维修起来会非常困难,在这种情况下,寻找有经验的维修工程师或直接联系专业的维修服务可能是更安全、高效的选择,祝您维修顺利!