下面我将为您提供一个详细的、分步骤的故障判断指南。

核心原则:安全第一!

在开始任何操作之前,请务必:

- 断开电源:拔掉电视电源线。

- 拔掉所有外部线缆:如HDMI、机顶盒、游戏机、USB等。

- 确保通风良好:如果电视需要长时间运行来判断故障,确保周围有足够空间散热。

- 静电防护:如果需要打开后盖,请佩戴防静电手环或触摸金属物体释放静电,避免损坏内部精密电子元件。

第一步:基础检查(用户可自行完成)

这是最常见也最容易解决的问题,占所有“故障”的60%以上。

电源问题

- 现象:电视完全没反应,指示灯不亮,无法开机。

- 判断方法:

- 检查插座:用手机充电器或其他小电器(如台灯)测试同一个插座是否有电。

- 检查电源线:检查电视电源线两端是否插紧,可以尝试拔下电源线,等待30秒后重新插上(软重启)。

- 检查遥控器/电源按钮:尝试使用遥控器开机,同时也要检查电视本体上的物理电源按钮是否被按下。

- 更换电源板排线:如果以上都正常,可能是电源线与电视的接口接触不良,可以尝试拔下再插紧,或者轻轻转动一下看是否有反应。

信号源问题

- 现象:电视能开机,有声音,但屏幕是黑屏、蓝屏、或提示“无信号”。

- 判断方法:

- 检查信号源输入:确认机顶盒、电脑、游戏机等设备是否已开机并正常工作(可以在其他电视上测试)。

- 检查线缆连接:拔下并重新插紧HDMI、AV线等连接线,检查线缆是否有明显破损。

- 切换信号源:使用遥控器上的“信源”、“输入”或“Source”按钮,切换到正确的输入接口(如HDMI 1, AV等),有时候电视会误判信号源。

- 更换HDMI线:HDMI线是故障高发区,找一根确认好的HDMI线替换测试。

遥控器问题

- 现象:遥控器失灵,无法控制电视音量、频道或菜单。

- 判断方法:

- 检查电池:更换新电池,确保正负极安装正确。

- 检查红外发射头:用手机的摄像头对准遥控器红外发射头(通常是一个小灯),按任意键,如果能在手机屏幕上看到白光/紫光闪烁,说明遥控器在工作。

- 对准角度:确保遥控器对准电视的红线接收窗口,中间没有遮挡物。

- 重配对:部分智能遥控器需要重新与电视配对,请查阅电视说明书。

系统软件问题

- 现象:电视反应卡顿、频繁死机、自动重启、部分应用无法打开、系统提示错误。

- 判断方法:

- 重启/恢复出厂设置:这是解决软件问题的万能钥匙。

- 重启:拔掉电源线,等待5-10分钟,再重新插上开机。

- 恢复出厂设置:进入电视的“设置” -> “系统” -> “重置”或“恢复出厂设置”。注意:此操作会删除所有个人设置和安装的应用,请谨慎操作。

- 检查系统更新:进入“设置” -> “系统更新”,检查是否有可用的固件版本进行升级,新版本通常会修复已知的BUG。

- 重启/恢复出厂设置:这是解决软件问题的万能钥匙。

第二步:根据故障现象进行初步判断

如果基础检查后问题依旧,可以根据屏幕的具体表现来初步判断问题出在哪里。

现象1:屏幕完全不亮,但指示灯亮

- 可能原因:背光板故障、主板故障、屏幕本身故障。

- 判断方法(“手电筒法”):

- 在一个较暗的房间里,打开手机手电筒,贴近屏幕。

- 仔细观察屏幕,看是否能隐约看到图像的轮廓或菜单。

- 如果能看到模糊图像:说明主板、驱动板(逻辑板)工作正常,问题出在背光板或灯条上,背光不亮,所以你看不到图像。

- 如果完全看不到任何东西:问题可能出在主板(没有发出图像信号)或屏幕本身(屏幕损坏)。

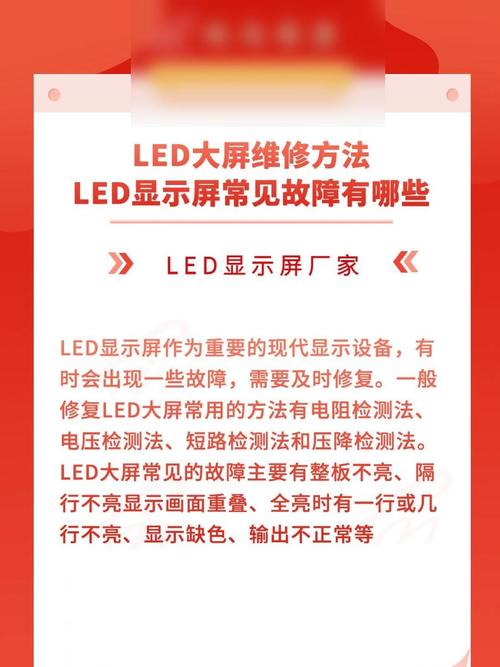

现象2:屏幕亮,但图像异常

- 竖线/横线/花屏:通常是屏幕排线松动或屏幕本身损坏,排线问题可以通过重新插拔或更换排线解决,屏幕损坏则无法修复。

- 图像缺色/偏色(如只有红色、绿色或蓝色):通常是排线接触不良或逻辑板故障。

- 图像有暗块/亮斑:这是背光灯珠损坏的典型表现,需要更换灯条。

- 图像拖影/重影:可能是主板信号处理问题或屏幕响应时间问题(老旧电视常见)。

现象3:有图像,但没有声音

- 检查静音模式:确认电视是否被设置为静音。

- 检查外部设备:如果声音来自机顶盒,请检查机顶盒的音量设置和线路连接。

- 耳机模式:有些电视会自动检测到耳机插入而切换到耳机输出,拔掉耳机试试。

- 判断故障点:进入电视的“设置” -> “声音”,如果在这里调节音量也没有反应,可能是主板音频处理模块或扬声器故障,如果调节菜单里的音量有反应,但没声音,则是扬声器本身或其连接线的问题。

第三步:寻求专业维修

当你排除了以上所有可能性,或者感觉操作有风险时,就应该联系专业维修人员了。

何时必须找专业人士?

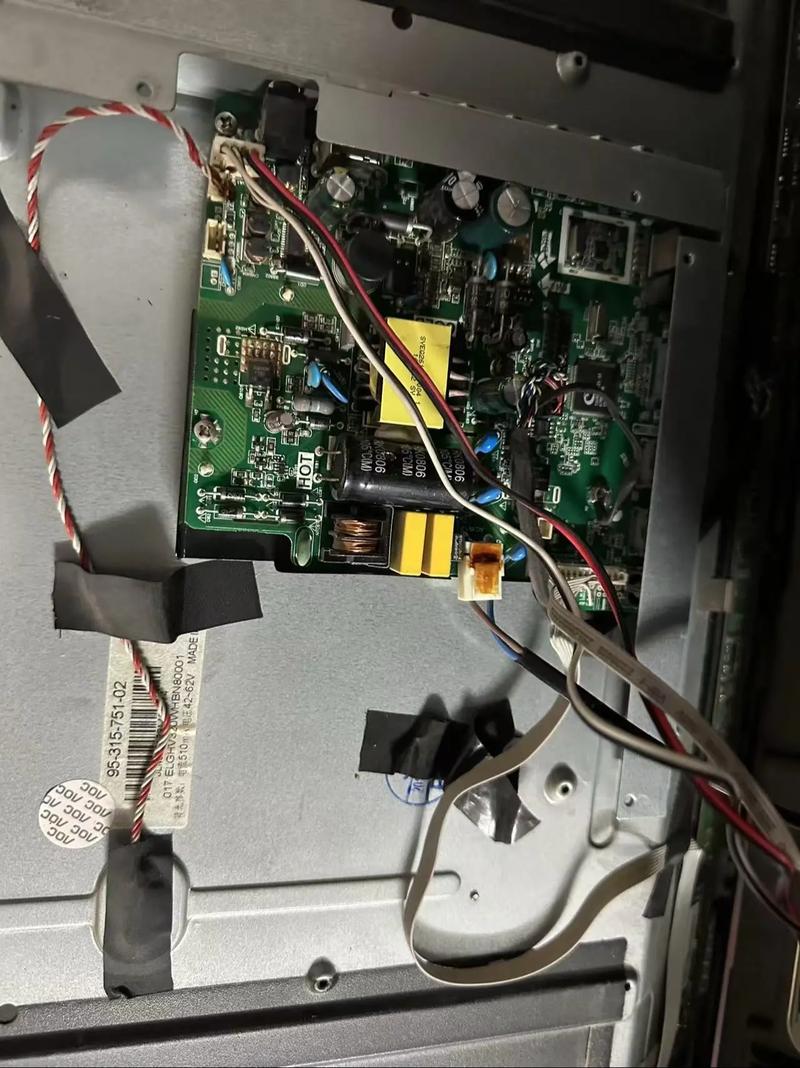

- 需要拆机:任何需要打开电视后盖的操作。

- 涉及高压部件:电源板和背光板内部存在高压,非专业人员触碰有触电危险。

- 无法确定故障点:无法区分是主板、电源板还是屏幕的问题。

- 电视在保修期内:自行拆机会导致立即失去保修资格。

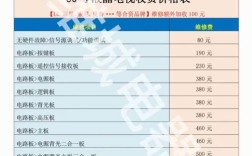

专业维修人员如何判断?

维修人员会使用专业工具进行更精确的判断:

- 上电检测:使用万用表、示波器等工具测量电源板各路输出电压是否正常(如12V, 24V, 5V等)。

- 点亮测试:通过短接或替换法判断背光板是否工作。

- 替换法:这是最有效的维修方法。

- 怀疑电源板坏,就用一个好的电源板替换测试。

- 怀疑主板坏,就用一个好的主板替换测试。

- 怀疑灯条坏,就更换灯条。

- 读取故障代码:部分电视在开机时会显示特定的故障代码(如“TCON”、“背光”等),帮助维修人员快速定位问题。

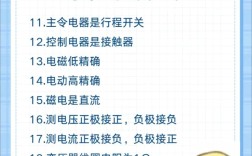

故障判断流程图

电视出现故障

↓

[第一步:基础检查]

├─ 电源插座/线缆/遥控器/信号源? → 解决

└─ 问题依旧? → 下一步

↓

[第二步:根据现象判断]

├─ 屏幕不亮,指示灯亮 → “手电筒法”判断是背光问题还是主板/屏幕问题

├─ 屏幕亮,图像异常(竖线/花屏/缺色) → 屏幕或排线问题

├─ 有图像,没声音 → 扬声器或音频处理问题

└─ 系统卡顿/死机 → 软件问题(重启/恢复出厂设置)

↓

[第三步:决定维修方案]

├─ 软件问题 → 自行解决

├─ 简单硬件问题(如排线松动) → 有能力可自行解决,否则送修

└─ 复杂硬件问题(主板、电源、屏幕) → 联系专业维修人员希望这份详细的指南能帮助您判断LED电视的故障所在!