1602 是一种非常经典和普及的字符型液晶显示模块,它因其能显示 2行、每行16个字符 而得名,尽管现在有更高分辨率、更丰富的图形显示屏,但1602凭借其低廉的价格、简单的接口和成熟的生态,至今仍在各种电子项目、教学实验和工业控制面板中占据一席之地。

核心概述

- 名称: 1602 LCD (Character LCD Module)

- 类型: 字符型液晶显示模块

- 显示能力: 2行 × 16个字符

- 字符点阵: 每个字符由 5×8 或 5×10 的点阵构成,最常见的规格是 5×8。

- 控制器: 内置了通用的 LCD 驱动控制器,最常见的是 HD44780 或其兼容芯片,所有对1602的操作,本质上都是对这个控制器的指令操作。

- 工作原理: 基于液晶的物理特性,通过施加电压来控制液晶分子的偏转,从而改变光的透射率,形成字符和符号。

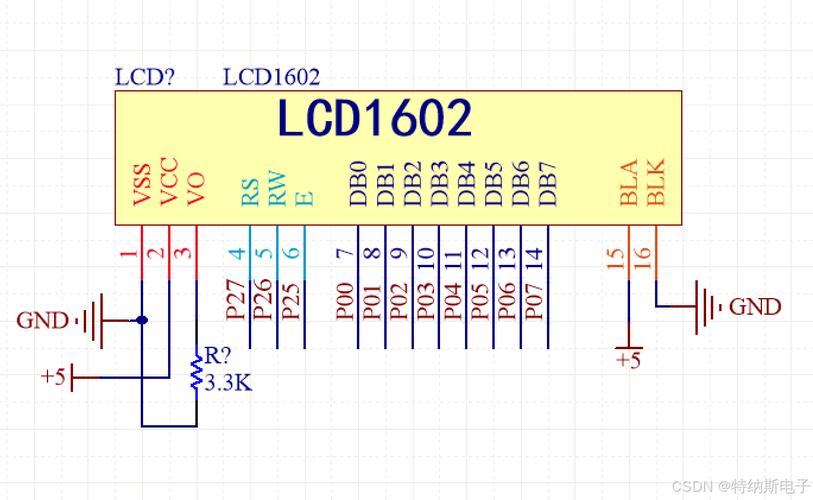

硬件组成与引脚

一个典型的1602模块通常包含以下几个部分:

- LCD玻璃面板: 这是显示的核心,包含驱动电路和液晶。

- 驱动芯片: 通常是 HD44780 或其兼容型号(如KS0066、ST7066等),负责接收指令并驱动液晶显示。

- 背光: 通常由LED组成,提供背景光,方便在暗环境下观看。

- 电位器: 用于调节显示对比度,连接到 V0 引脚。

- PCB板和接口: 将上述部分集成,并提供标准的16针接口。

引脚定义 (16-Pin)

| 引脚号 | 名称 | 功能描述 |

|---|---|---|

| 1 | VSS | 电源地 (GND) |

| 2 | VDD | 电源正极 (+5V) |

| 3 | V0 | 对比度调节,接一个电位器的中间抽头,两端分别接VCC和GND,用于调节显示对比度。 |

| 4 | RS | 寄存器选择,高电平为数据寄存器,低电平为指令寄存器。 |

| 5 | R/W | 读写选择,高电平为读操作,低电平为写操作,通常直接接地,只进行写操作。 |

| 6 | E | 使能信号,下降沿触发,用于锁存数据或指令。 |

| 7 | DB0 | 数据总线 0 (最低位) |

| 8 | DB1 | 数据总线 1 |

| 9 | DB2 | 数据总线 2 |

| 10 | DB3 | 数据总线 3 |

| 11 | DB4 | 数据总线 4 |

| 12 | DB5 | 数据总线 5 |

| 13 | DB6 | 数据总线 6 |

| 14 | DB7 | 数据总线 7 (最高位) |

| 15 | A | 背光正极 (Anode),通常接一个限流电阻后接VCC。 |

| 16 | K | 背光负极 (Cathode),接地。 |

简化连接: 在实际应用中,为了简化接线,通常采用 4位模式,即只使用 DB4-DB7 这4根数据线,这样可以节省单片机的I/O口资源,数据分两次传输:先传输高4位,再传输低4位。

工作原理与控制

控制1602的核心是向其内部的HD44780控制器发送指令和数据,控制器有两个主要的寄存器:

- 指令寄存器: 用于接收控制指令,如清屏、光标移动、设置显示模式等。

- 数据寄存器: 用于要显示的字符数据(ASCII码)。

控制流程

-

设置RS和R/W引脚状态:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 如果要发送指令,将

RS设为LOW。 - 如果要发送数据(字符),将

RS设为HIGH。 R/W接地,表示只写。

- 如果要发送指令,将

-

将数据放到DB总线上:

- 在4位模式下,先将高4位放到DB4-DB7上。

- 拉高

E引脚(使能信号)。 - 短暂延时后,拉低

E引脚,完成高4位的写入。 - 再将低4位放到DB4-DB7上。

- 再次拉高

E,然后拉低E,完成低4位的写入。

-

延时:

每次发送指令后,需要等待控制器执行完成,最简单的方法是延时1ms左右,更高效的方法是读取控制器状态,判断“忙标志位”是否为0。

核心指令集

HD44780控制器提供了一系列指令来控制显示,以下是常用的指令:

| 指令码 (十六进制) | 功能说明 |

|---|---|

| 0x01 | 清屏:将显示屏清空,光标回到左上角。 |

| 0x02 | 光标归位:光标返回到左上角,但不清除显示内容。 |

| 0x04 / 0x05 | 光标左移:光标向左移动一格,显示内容不移动。 |

| 0x06 / 0x07 | 光标右移:光标向右移动一格,显示内容不移动。 |

| 0x08 | 关闭显示:关闭所有显示,但不改变RAM内容。 |

| 0x0C | 开启显示:开启显示,光标不闪烁。 |

| 0x0F | 开启显示并光标闪烁:开启显示,光标会闪烁。 |

| 0x10 / 0x14 | 左/右移:整个显示屏的内容向左/右移动一格,光标位置不变。 |

| 0x28 | 功能设置:这是最重要的初始化指令之一,设置为4位数据模式,2行显示,5×8点阵。 |

| 0x0C | 显示控制:开启显示,关闭光标,不闪烁。 |

| 0x06 | 输入模式设置:写入后,光标自动右移,显示不移动。 |

典型应用电路与初始化流程

典型电路 (4位模式连接)

VSS-> GNDVDD-> 5VV0-> 电位器中间抽头RS-> 单片机 P2.0R/W-> GNDE-> 单片机 P2.1DB4-> 单片机 P2.4DB5-> 单片机 P2.5DB6-> 单片机 P2.6DB7-> 单片机 P2.7A-> 220Ω电阻 -> 5VK-> GND

初始化流程

要让1602正常工作,必须进行正确的初始化:

- 上电延时: 给模块上电后,等待至少15ms,让控制器稳定。

- 功能设置 (三次):

- 发送

0x33(设置8位模式)。 - 发送

0x32(设置8位模式)。 - 发送

0x28(设置4位模式,2行,5×8点阵)。 - 这一步是为了确保无论模块上电前是什么状态,都能被正确地设置为4位模式。

- 发送

- 显示开关控制: 发送

0x0C(开启显示,关闭光标)。 - 清屏: 发送

0x01,然后等待约2ms。 - 输入模式设置: 发送

0x06(写入后,光标右移)。 - 初始化完成,现在可以开始写入数据显示了。

优点与缺点

优点

- 价格极其低廉: 成本非常低,适合大批量生产和DIY项目。

- 技术成熟: 有海量的教程、库函数和示例代码,上手容易。

- 驱动简单: 标准化的HD44780协议,几乎所有单片机(Arduino, STM32, 51等)都有现成的驱动库。

- 亮度可调: 通过V0引脚可以方便地调节对比度。

- 自带背光: 大部分模块都带背光,适用范围广。

缺点

- 功能单一: 只能显示预存的字符,无法显示自定义图形或复杂界面。

- 视角有限: 液晶的视角较窄,从侧面看可能会出现对比度下降或颜色反转。

- 响应速度慢: 不适合显示高速变化的动态内容。

- 功耗相对较高: 与现代的OLED或电子墨水屏相比,功耗较高,尤其是在点亮背光时。

- 需要驱动电压: 需要5V逻辑电平,不直接兼容3.3V的单片机(需要电平转换)。

1602液晶显示技术虽然“古老”,但它凭借其无与伦比的性价比和易用性,成为了电子入门和许多低成本项目的“标准配置”,它完美地解决了“如何在低成本下显示一些文本信息”这个问题。

对于初学者来说,学习1602是理解嵌入式系统中人机交互、I/O口操作、时序控制和协议通信的绝佳实践,对于工程师来说,它仍然是制作简单状态面板、参数显示等场景下的可靠选择,尽管新显示技术层出不穷,但1602在特定领域的地位依然稳固。