LoRa(Long Range,远距离)的空中接口技术是Semtech公司拥有专利的一种扩频调制技术,它并不是一种通信协议,而是物理层(PHY)的技术,是实现远距离、低功耗通信的核心。

理解LoRa空中接口,需要从以下几个关键方面入手:

核心原理:扩频与CSS调制

LoRa的“远距离”和“强抗干扰”能力源于其核心的扩频技术,它使用了一种叫做 chirp 扩频的技术。

-

什么是Chirp(啁啾信号)? Chirp是一种线性调频信号,它的频率在一个时间周期内,会从最低频率线性地变化到最高频率(或反之),这就像鸟鸣声从低音到高音或从高音到低音的滑音。

-

CSS调制过程:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 数据映射:要发送的数字比特流(如'0'或'1')会被映射到一个特定的“chirp图案”上,每个不同的图案代表一个特定的符号,而一个符号可以携带多个比特信息。

- 信号生成:LoRa芯片生成一个基础的“起始”chirp信号,然后根据要发送的数据,对这个基础chirp进行“拉伸”或“压缩”操作,形成最终的发射信号。

- 信号接收:接收端会生成一个与发射端完全同步的“参考”chirp信号,接收到的信号与这个参考信号进行相关运算,由于chirp信号的独特性,即使信号在传输过程中因为多径效应而变得面目全非,这种相关运算也能准确地将原始信号识别出来,从而恢复出数据。

打个比方: 想象一下在一个嘈杂的房间里,你用两种不同的口哨声(一种是声音从低到高,另一种是从高到低)来代表“是”和“不是”,即使房间里有很多杂音,只要对方能分辨出这两种独特的口哨声轮廓,就能理解你的意思,LoRa的chirp信号就扮演了这种独特口哨声的角色,使其在强噪声环境下依然能被准确识别。

关键技术参数与配置选项

LoRa的空中接口非常灵活,其性能可以通过几个关键的配置参数进行调整,这些参数共同决定了通信的距离、速率和功耗,这些参数通常由网络管理员或设备制造商预先设定。

a) 扩频因子

这是LoRa技术中最重要的参数。

- 定义:SF表示在一个符号(Symbol)中包含的chirp周期数,它直接决定了信号的扩频程度。

- 取值范围:从7到12。

- 影响:

- 速率:SF值越大,每个符号携带的比特数越多,但数据传输速率越慢。

- 距离/灵敏度:SF值越大,信号在空中占用的时间越长,能量更分散,抗干扰能力越强,因此传输距离更远,接收灵敏度更高。

- 功耗:SF值越大,传输时间越长,设备功耗越高。

| SF值 | 比特/符号 | 数据速率 | 典型应用场景 |

|---|---|---|---|

| SF7 | 128 | 最快 | 城市近距离、高速数据传输 |

| SF8 | 256 | 快 | - |

| SF9 | 512 | 中等 | - |

| SF10 | 1024 | 平衡 | 大多数LoRaWAN应用 |

| SF11 | 2048 | 慢 | 长距离、农村覆盖 |

| SF12 | 4096 | 最慢 | 极端远距离、地下/水下通信 |

b) 带宽

- 定义:信号在频域上占用的宽度,单位是kHz。

- 取值范围:通常为 7.8 kHz, 10.4 kHz, 15.6 kHz, 31.25 kHz, 62.5 kHz, 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz。

- 影响:

- 速率:带宽越大,数据传输速率越快。

- 距离:带宽越小,信号能量越集中,抗窄带干扰能力越强,通常能传输更远。

- 信道容量:带宽决定了在某个频段内可以划分多少个LoRa信道。

c) 编码率

- 定义:前向纠错 的比率,它用于在原始数据中加入额外的冗余比特,以便在接收端检测和纠正传输中产生的错误。

- 取值范围:通常为 4/5, 4/6, 4/7, 4/8。

- 影响:

- 可靠性:编码率越低(如4/8),纠错能力越强,通信可靠性越高,但有效数据速率会降低。

- 鲁棒性:在信号较差的环境中,使用较低的编码率可以保证数据包被成功接收。

公式关系:

这三者共同决定了LoRa的数据速率,基本关系为:

数据速率 = (带宽 / (2^SF)) * 编码率

通过调整SF、BW和CR,网络可以根据不同的应用需求,在速率、距离和可靠性之间做出最佳权衡,一个需要电池供电、每年只发送几次温度数据的传感器,会选择低SF、低BW、低CR的配置,以最大化距离和电池寿命,而一个需要实时传输视频片段的设备,则会选择高SF、高BW、高CR的配置。

与LoRaWAN的关系

这是一个非常常见的混淆点,必须明确区分:

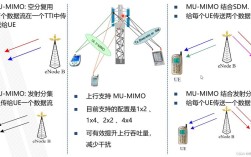

- LoRa (空中接口技术):是物理层技术,定义了信号如何通过无线电波传输,它关注的是“如何把信号发出去”。

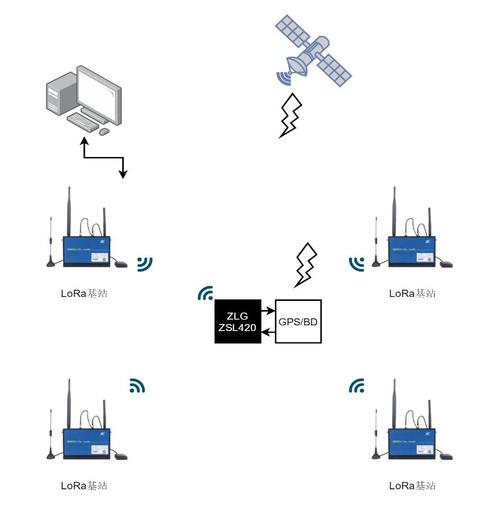

- LoRaWAN (网络协议):是一个建立在LoRa技术之上的通信协议和系统架构,它定义了终端设备、网关和服务器之间的通信规则、数据格式、安全机制和网络管理,它关注的是“如何组网和管理设备”。

LoRa是“发动机”,负责产生强大的无线电信号,LoRaWAN是“整车设计+交通规则”,规定了车辆(设备)如何使用发动机,如何与路网(网关)交互,以及如何遵守交通法规(协议),最终到达目的地(服务器)。

技术优势与劣势

优势

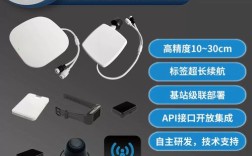

- 超长距离:在开阔地带,单次 hop(跳)的距离可达10-15公里,甚至更远。

- 低功耗:得益于低速传输和高效的接收机设计,终端设备电池寿命可达数年甚至十年。

- 强穿透性:使用低频段(如ISM频段的868MHz/915MHz),信号对建筑物、墙壁等障碍物有很好的穿透能力。

- 抗干扰性强:扩频技术使其对窄带干扰(如其他无线信号)具有很强的免疫力。

- 大连接数:LoRa网关是“哑巴”中继,可以同时监听并处理来自多个不同信道的终端数据,支持海量设备连接。

劣势

- 低数据速率:与Wi-Fi、4G/5G相比,LoRa的数据速率非常低(通常在0.3 kbps到50 kbps之间),不适合传输视频、音频等大流量数据。

- 非实时性:LoRaWAN协议默认有确认重传机制和Aloha接入算法,通信延迟较高(秒级到分钟级),不适合对实时性要求高的应用(如远程控制)。

- 部署成本:虽然终端设备便宜,但要构建一个覆盖广泛的网络,需要部署多个昂贵的LoRa网关和后端服务器系统。

- 频谱管制:工作在免费的非授权频段,存在频谱拥挤和互相干扰的风险。

典型应用场景

基于其特性,LoRa空中接口技术非常适合以下物联网应用:

- 智能农业:土壤湿度、温度监测,牲畜追踪。

- 智慧城市:智能停车、智能垃圾桶、智能路灯、环境监测(空气质量、噪声)。

- 资产追踪:集装箱、高价值货物的位置和状态追踪。

- 智能计量:远程水表、电表、燃气表自动抄表。

- 工业监控:设备状态监测、预测性维护。

LoRa空中接口技术通过其独特的chirp扩频调制,在物理层实现了远距离、低功耗和强抗干扰的通信能力,其核心在于通过调整扩频因子、带宽和编码率这三个关键参数,来灵活平衡通信的速率、距离和可靠性,它本身并非一个完整的通信系统,而是为像LoRaWAN这样的网络协议提供了强大的物理层基础,使其成为构建大规模、低功耗广域网 的理想选择。