LoRa抄表技术作为物联网在智能计量领域的重要应用,凭借其独特的技术优势,正在逐步替代传统人工抄表和部分短距离通信抄表方式,成为水务、燃气、热力等公用事业智能化管理的核心支撑,其技术特点主要体现在低功耗广覆盖、强穿透性、组网灵活、成本低及安全性高等多个维度,具体分析如下:

在通信性能方面,LoRa抄表技术最显著的特点是超远距离传输与低功耗设计的结合,LoRa采用扩频通信技术,通过独特的 chirp 扩频调制方式,在相同发射功率下,其传输距离可达3-15公里(视环境而定),相比传统433MHz、ZigBee等技术覆盖范围提升3-5倍,尤其适用于城市、郊区及农村等复杂地形环境,LoRa终端设备采用电池供电,得益于低功耗特性(休眠电流低至微安级),单节电池可支持设备工作5-10年以上,大幅降低了后期维护成本,解决了传统电表频繁更换电池的痛点。

穿透性与抗干扰能力是LoRa技术的另一核心优势,其使用的ISM频段(如433MHz、868MHz、915MHz)具有较强的建筑物穿透能力和绕射能力,可有效应对城市中的高楼、地下室、金属管道等信号遮挡问题,保障数据传输的稳定性,LoRa采用扩频编码技术,将信号能量扩展到更宽的频带,降低了功率谱密度,从而对同频段干扰(如Wi-Fi、蓝牙)具有较强免疫力,在复杂电磁环境下仍能保持较高的通信成功率(可达99%以上)。

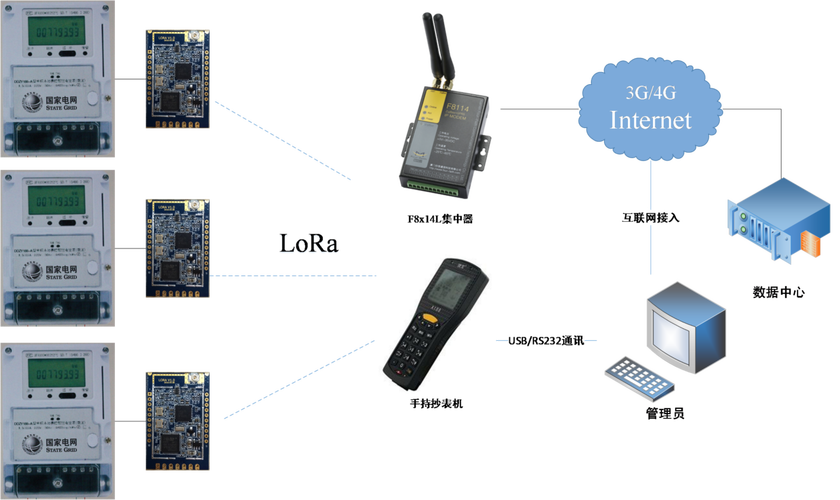

组网与部署灵活性方面,LoRa技术支持星型、树型及Mesh等多种网络拓扑结构,可根据实际场景需求灵活组网,在抄表应用中,通常采用“终端+集中器+云端”的三层架构:LoRa水表/电表等终端设备通过LoRa无线模块将数据发送至附近的LoRa集中器(或网关),集中器通过4G/以太网等方式将数据汇聚至云端管理平台,这种架构无需布线,部署周期短,尤其适用于老旧小区改造、偏远地区等场景,可快速实现规模化覆盖。

成本经济性是LoRa抄表技术大规模推广的关键因素,从硬件成本看,LoRa芯片和模块价格低廉(相比NB-IoT模块低20%-30%),且终端设备无需SIM卡,进一步降低了硬件投入,从网络建设成本看,LoRa网络可由企业自建集中器和网关,也可依托第三方LoRaWAN网络,无需依赖运营商基站,减少了网络租赁费用,低功耗和长寿命设计减少了电池更换和设备维护成本,整体运维成本较传统抄表方式降低60%以上。

安全性方面,LoRa技术支持多层加密机制,包括终端与集中器之间的AES-128加密、网络层认证等,确保数据传输过程中的保密性和完整性,LoRaWAN协议规范中定义了不同安全等级(Class A/B/C),可根据应用场景需求选择合适的通信模式和安全策略,有效防止数据篡改和窃取,满足公用事业对数据安全的高要求。

LoRa抄表技术还具有高容量特性,单个LoRa集中器可支持数千台终端设备的同时接入,满足小区、园区等大规模用户的抄表需求;同时支持双向通信功能,不仅可实现数据上传,还可远程下发参数配置、阀门控制等指令,为远程抄表、预付费管理、故障预警等增值功能提供了可能。

相关问答FAQs

Q1:LoRa抄表技术与其他无线抄表技术(如NB-IoT)相比有何优势?

A1:LoRa与NB-IoT均为低功耗广域网技术,但各有侧重,LoRa的优势在于自建网络灵活性高、无需运营商频谱费用,适合企业自主部署;同时其穿透性和距离略优于NB-IoT,在复杂地形(如郊区、农村)表现更佳,而NB-IoT依托运营商基站,信号覆盖更稳定,适合城市密集区域,但需支付通信流量费,LoRa终端硬件成本更低,适合对成本敏感的大规模抄表场景,而NB-IoT在数据传输实时性和可靠性上更具优势。

Q2:LoRa抄表系统的数据传输速率较低,是否会影响抄表效率?

A2:LoRa的数据传输速率确实较低(通常为0.3-50kbps),但抄表应用场景对速率要求不高,单个水表每次传输的数据量仅为几十字节(如表号、读数、状态等),在LoRa的速率下,传输时间仅需1-2秒,LoRa支持终端设备随机接入和集中器轮询机制,通过合理设置上传频率(如每日1-2次),可完全满足抄表数据的实时性需求,对于需要高频抄表的特殊场景,可通过优化网络架构(如增加集中器数量)或采用LoRaWAN协议中的Class B/C模式提升响应速度,确保数据传输效率不受影响。