CDM4 Pro 是由英国 C.E.C. (Compact Engineering Company) 公司生产的一款非常著名的盘仓式CD机机芯,它以其平稳的盘仓进出、精准的循迹和极高的耐用性而闻名,被众多高端音响品牌(如Accuphase, Conrad-Johnson, Krell等)广泛采用,了解它的调整和维修方法,对于音响爱好者和维修人员来说非常有价值。

第一部分:重要提醒与安全须知

在进行任何调整或维修之前,请务必阅读以下内容:

- 安全第一:CDM4 Pro使用低压直流电,但内部仍有大容量滤波电容,在通电维修前,务必使用带绝缘手柄的螺丝刀对电源部分的滤波电容进行放电,以防电击损坏元件或伤及自己。

- 防静电:精密的光学头和数字电路对静电非常敏感,维修时请佩戴防静电手环,并确保工作台面接地良好。

- 精密仪器:CDM4 Pro是精密机械与光学结合的产物,操作时务必轻柔,避免使用蛮力,调整螺丝时,请使用合适的精密螺丝刀,并记住调整前的初始位置(可以拍照记录)。

- 先清洁,后调整:很多问题(如读碟不稳、跳轨)是由灰尘和污垢引起的,在调整任何机械部件之前,应首先对机芯进行彻底的清洁。

- 文档记录:如果进行深度调整,建议在每一步操作前拍照记录,以便在出错时可以恢复原状。

第二部分:常见问题与初步诊断

在拆开机芯之前,先通过现象进行初步判断:

| 现象 | 可能的原因 | 优先处理步骤 |

|---|---|---|

| 无法读碟,显示 "NO DISC" | 光学头脏污 激光功率不足或老化 激光头聚焦/循迹线圈故障 主轴电机不转 激光头组件本身损坏 |

清洁光学头物镜 -> 测试激光功率 -> 检查主轴电机 |

| 读碟不稳,经常跳轨 | 光学头脏污 激光功率偏低 循迹机构(进给丝杆、导轨)脏污或润滑不良 激光头组件减震不良 |

清洁光学头和循迹机构 -> 检查并添加润滑脂 |

| 盘仓进出不畅或异响 | 盘仓导轨/齿轮组脏污或缺少润滑 皮带老化、松弛或打滑 电机驱动电路或电机本身问题 |

清洁并润滑盘仓传动系统 -> 检查并更换皮带 |

| 音质变差、数字噪声 | 数字输出接口或线缆接触不良 激光头读取数据错误(通常伴随读碟不稳) 数字时钟或电源电路问题 |

检查数字连接 -> 清洁激光头 -> 检查机芯供电 |

第三部分:CDM4 Pro 的调整与维修详解

步骤1:机芯的拆解

- 断电与放电:拔掉电源线,对主滤波电容放电。

- 外壳拆卸:通常CDM4 Pro机芯通过几颗螺丝固定在机器的底盘或外壳上,拧下这些螺丝,小心地将整个机芯组件取出。

- 顶盖拆卸:机芯本身通常也有一个塑料或金属顶盖,拧下固定螺丝即可打开,露出内部结构。

步骤2:清洁工作(最关键的一步)

这是解决大部分问题的第一步。

-

清洁光学头物镜:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 使用无水酒精和高质量的光学镜头纸或专用的CD清洁笔。

- 切勿用嘴吹气,以免唾液或湿气污染镜头。

- 切勿使用普通纸巾或布料,它们会划伤镜头表面的增透膜。

- 轻轻擦拭物镜,去除灰尘和油污。

-

清洁盘仓和传动机构:

- 使用棉签蘸取少量高纯度异丙醇或专用的电子清洁剂。

- 清洁盘仓进出时经过的金属导轨。

- 清洁主轴电机的转盘表面。

- 清洁进给电机驱动的齿条和传动齿轮。

- 清洁激光头组件底座上的导杆。

-

清洁激光头组件的棱镜和光路:

- 这是一个非常精细的操作,如果物镜清洁后问题依旧,可以考虑小心地用气吹吹掉棱镜等光学元件上的灰尘。不要直接擦拭这些表面,除非你非常有经验。

步骤3:润滑工作(减少机械噪音和磨损)

警告:使用错误的润滑剂会严重损坏机芯!请务必使用推荐的润滑剂。

-

推荐润滑剂:

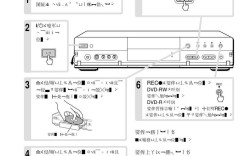

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 精密仪表油:如瑞士的Moebius 9010(用于齿轮、轴承等低转速、高精度部位)。

- 硅基润滑脂:如Permatex 80845(用于导轨、齿条等需要滑动润滑的部位)。

- PTFE(特氟龙)喷雾:如WD- Specialist Dry Lube(用于盘仓导轨等,干性不留油渍)。

-

润滑部位:

- 盘仓导轨:在盘仓两侧的金属导轨上薄薄地涂一层硅基润滑脂。

- 进给齿条:在激光头移动的齿条上涂少量精密仪表油。

- 传动齿轮组:检查所有啮合的齿轮,在轴承和啮合面上涂微量精密仪表油。

- 主轴电机轴心:如果主轴电机有异响,可以在其轴心处滴一滴精密仪表油。

- 减震橡胶:检查激光头下方的几个黑色橡胶减震垫,如果已经老化、硬化或发粘,需要更换,而不是润滑。

步骤4:关键机械与电子调整

如果清洁和润滑后问题依然存在,才需要进行以下调整。

-

激光功率调整(最常见且重要的调整)

- 目的:当激光管老化,功率不足时,通过调整其供电电流来恢复功率,使其能稳定读取碟片。

- 工具:小型十字螺丝刀、万用表(用于测量电压)。

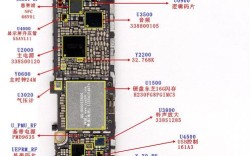

- 位置:在激光头组件的柔性排线上,通常有一个或两个标注为 "PDL"、"APC"、"LD" 或 "ADJ" 的微调电位器。

- 方法: a. 将万用表表笔接到激光头组件的供电端,找到驱动激光管的电压测试点(通常在主板上的一个排针附近,或参考电路图)。 b. 在机器播放一张状态良好的测试碟时,缓慢旋转 "PDL" 电位器。 c. 同时观察万用表的读数或播放声音的稳定性,目标是找到能让机器稳定读碟的最低电压点。 d. 原则:电压不是越高越好!过高的电压会急剧缩短激光管寿命,甚至烧毁激光头,调整到刚好能稳定读碟的临界点即可。

-

聚焦偏置调整

- 目的:优化聚焦线圈的直流工作点,确保在不同碟片(如厚度不均的碟片)上都能快速、准确地完成聚焦。

- 位置:通常也是一个在主板或激光头组件上的微调电位器,可能标注为 "FOCUS BAL" 或 "FBAL"。

- 方法: a. 将示波器探头连接到聚焦线圈的测试点上。 b. 播放一张有划痕或指纹的测试碟,让聚焦伺服系统持续工作。 c. 调整 "FOCUS BAL" 电位器,直到示波器上的波形幅度最小,波形最平滑,如果没有示波器,这个调整比较困难,通常不建议新手尝试。

-

循迹平衡调整

- 目的:使循迹线圈在碟片内外圈都能保持对称的循迹能力。

- 位置:电位器可能标注为 "TRACK BAL" 或 "TBAL"。

- 方法: a. 与聚焦偏置类似,需要将示波器连接到循迹线圈的测试点。 b. 播放一张有缺陷的碟片,让循迹伺服系统持续修正。 c. 调整 "TRACK BAL" 电位器,使示波器上的波形幅度最小、最平稳。

步骤5:更换易损件

- 更换进出皮带:如果盘仓进出无力或打滑,通常是皮带老化变长,更换一条尺寸相同、材质为聚氨酯的高质量皮带即可。

- 更换减震橡胶:老化发粘的减震橡胶会影响激光头的稳定性,必须更换。

- 更换激光头组件:如果激光管本身已损坏(功率无法通过调整恢复),或者内部光学元件损坏,最直接的解决方案是更换整个激光头组件,CDM4 Pro的激光头有通用型号,可以找到替换品。

第四部分:总结与建议

CDM4 Pro 是一个设计精良且坚固耐用的机芯,对于大多数问题,遵循 “清洁 -> 润滑 -> 调整” 的顺序,都能得到很好的解决。

- 对于初学者:强烈建议只进行清洁和润滑工作,这两项操作能解决80%以上的常见问题,且风险较低。

- 对于进阶用户:在掌握基本操作和安全规范后,可以尝试激光功率调整,这是性价比最高的“复活”手段。

- 对于专业维修人员:可以深入进行聚焦、循迹等伺服环路的专业调整,并能处理更复杂的电路板故障。

希望这份详细的指南能帮助你成功修复你的CDM4 Pro!如果在操作中遇到任何困难,请随时提出。